一、诈骗阴影触目惊心的数字:我们为何必须警惕?

在智能设备普及率超过 85% 的今天,电信网络诈骗已成为悬挂在数字社会头顶的达摩克利斯之剑。

根据国家反诈中心 2024 年最新数据,我国每年因电信诈骗损失超 3000 亿元,受骗人群覆盖从 18 岁到 70 岁的全年龄段,其中 35 岁以下青年占比达 62%,大学生、宝妈、企业财务人员成为高危群体。

当我们在直播间抢购商品、在社交软件结识新朋友、在理财 APP 查看收益时,诈骗分子正通过 AI 语音模拟、深度伪造技术、数据黑产构建的精密网络,编织着看不见的陷阱。

《国家反诈中心防范电信网络诈骗宣传手册》正是对这一严峻现状的系统性回应。这份手册不仅是一本防范指南,更是数字时代的生存法则 ——它用 "三不一多" 原则(未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实)构建起个人防护的第一道防线,以 "八个凡是"(凡是要求垫付资金的刷单、凡是高回报投资理财等)为标尺,精准勾勒出诈骗的典型轮廓。

二、十大骗术解剖:骗局揭秘

诈骗的本质,是对人性弱点的精准操控。手册中披露的十大高发类案,揭示了骗子如何利用贪婪、恐惧、善良等人性特质设局:

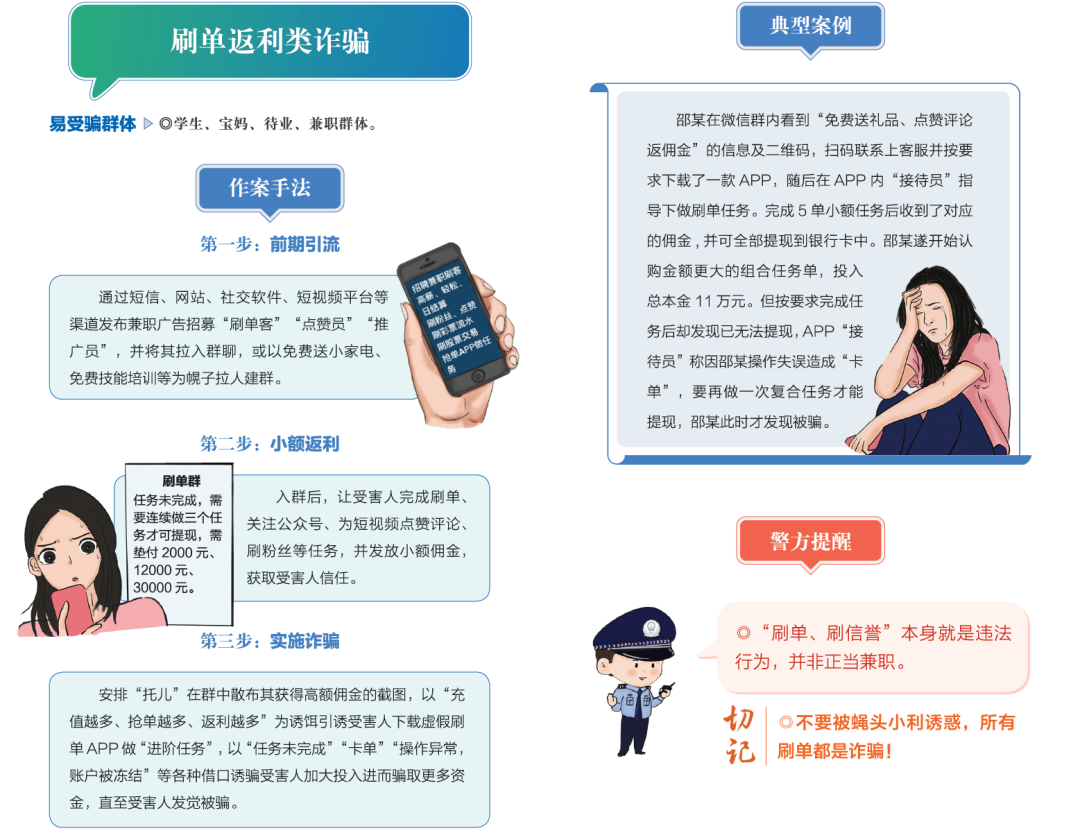

1. 刷单返利:用小额甜头钓大鱼的 "温水煮青蛙"

- 手法

:以 "点赞赚佣金"" 免费领礼品 "吸引上钩,通过" 任务未完成 ""账户冻结" 等理由诱骗大额充值 - 典型案例

:大学生邵某因 11 万元刷单被骗,其根本原因是将 "轻松赚钱" 的侥幸心理凌驾于 "刷单违法" 的常识之上 - 深层逻辑

:利用社会压力(学生想经济独立、宝妈想贴补家用)制造 "刚需幻觉",通过沉没成本效应(已投入资金)迫使受害者越陷越深

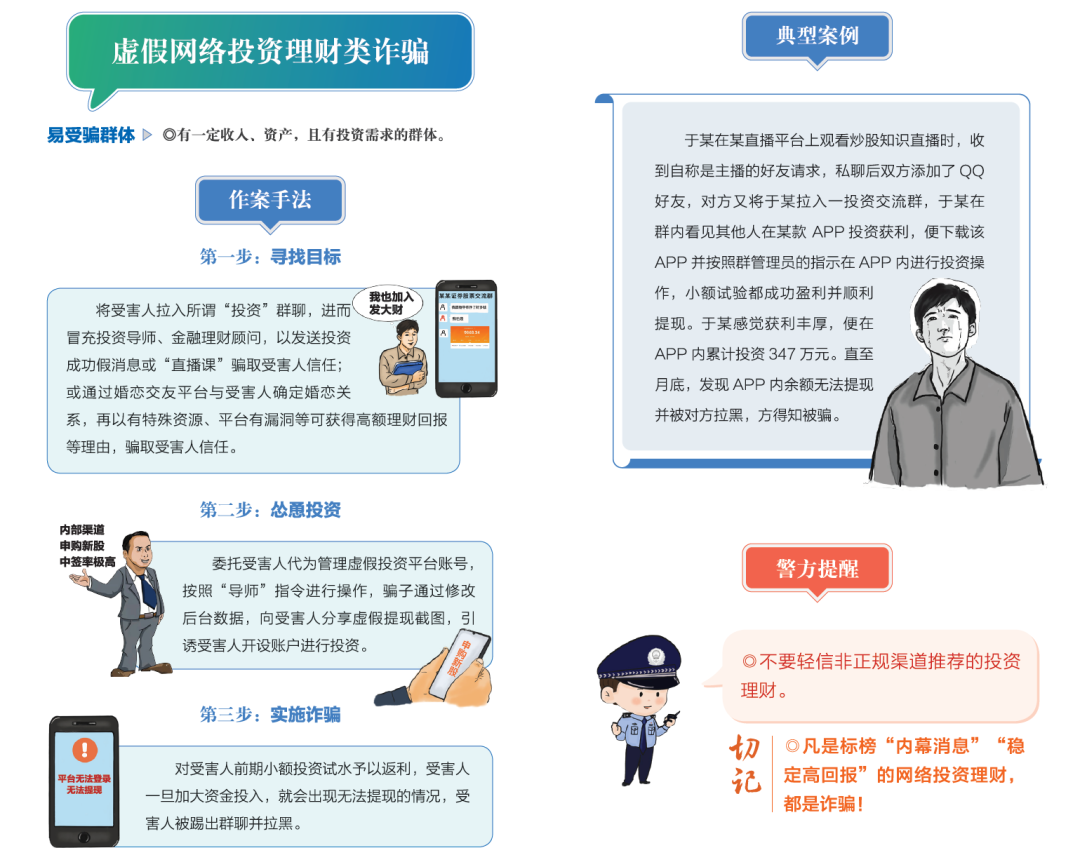

2. 虚假投资理财:用专业包装掩盖的 "数字炼金术"

- 手法

:冒充投资导师、打造 "稳赚不赔" 人设,通过修改后台数据制造盈利假象 - 关键漏洞

:于某案中,骗子利用直播平台的 "知识权威" 背书,成功消解了受害者对 "高风险投资" 的警惕 - 认知陷阱

:将 "投资" 与 "一夜暴富" 强行绑定,利用信息差(普通人不懂金融衍生品)实施降维打击

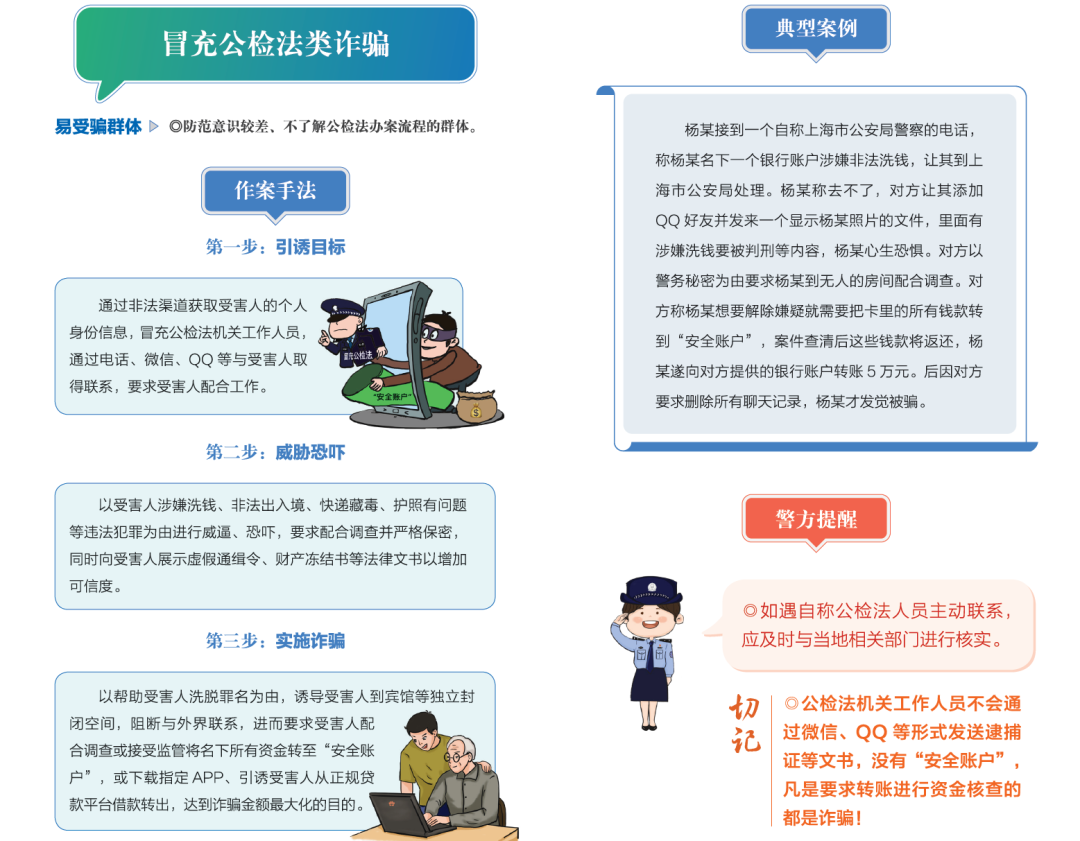

3. 冒充公检法:利用制度信任的 "身份盗窃"

- 心理战术

:通过伪造通缉令、冻结书,将 "司法威严" 异化为威胁工具,制造 "信息茧房"(要求受害人单独隔离)切断社会支持 - 法律盲点

:杨某案暴露了公众对 "公检法办案流程" 的认知空白 —— 真正的司法机关绝不会通过电话要求转账至 "安全账户"

这些骗局的共同点,在于构建了一个 "封闭的认知系统":骗子通过信息垄断(如要求关闭屏幕共享)、情绪操控(恐惧、贪婪)、行为诱导(连续转账),使受害者陷入 "认知失调",最终丧失理性判断。

三、七大反诈利器:从被动防御到主动出击的技术革命

面对技术驱动的新型犯罪,手册给出了 "技术治诈" 的中国方案,七大反诈利器构成了立体化防护网络:

1. 国家反诈中心 APP:口袋里的 "智能盾牌"

- 核心功能

: 实时预警(对涉诈电话、短信、APP 进行智能拦截) 线索举报(全民参与的反诈数据库) 风险自查(验证社交账号、交易账户的安全性) - 数据价值

:截至 2024 年,该 APP 累计预警诈骗信息超 12 亿次,协助用户避免损失超 800 亿元,成为个人反诈的 "基础设施"

2. 96110 预警专线:与时间赛跑的 "生命热线"

- 运作逻辑

:通过大数据分析锁定潜在受害人,由民警进行紧急劝阻,平均响应时间仅 8 分钟 - 典型场景

:当用户与诈骗分子通话超 20 分钟且涉及转账关键词时,系统自动触发预警,民警会以 "反诈名片"(来电显示官方提醒)形式介入

3. "一证通查" 系列服务:对 "两卡" 犯罪的精准打击

- 创新意义

: 全国移动电话卡 "一证通查":一键查询名下 5 张以上电话卡,遏制 "实名不实人" 的黑卡贩卖 云闪付 "一键查卡":掌握个人名下 20 张以上银行卡信息,防范 "银行卡贩卖" 和洗钱 - 法律联动

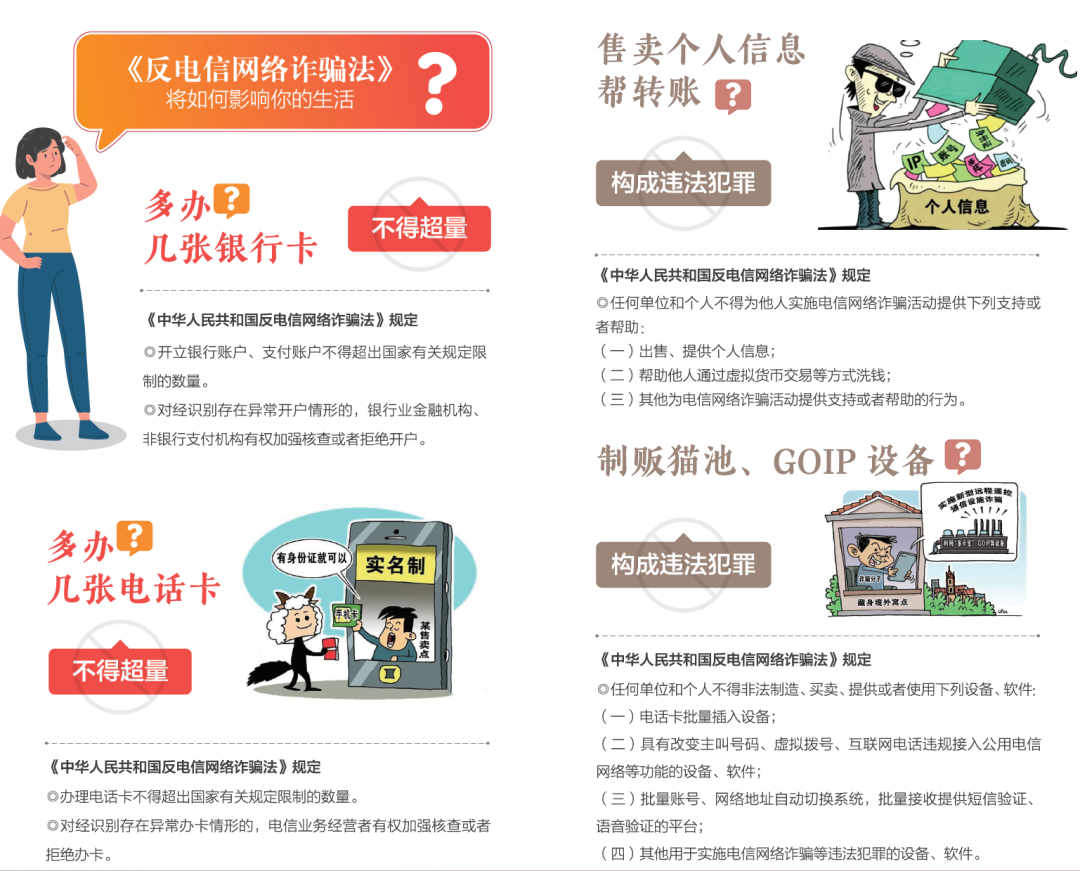

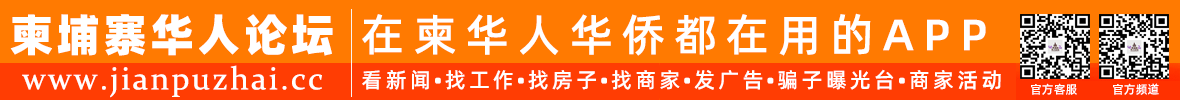

:配合《反电信网络诈骗法》中 "开立账户数量限制" 条款,从源头切断犯罪工具供给

四、法律出鞘:从 "事后打击" 到 "源头治理" 的制度突破

2022 年实施的《反电信网络诈骗法》,标志着我国反诈工作进入 "法治轨道"。这部法律的突破性在于:

1. 构建全链条治理体系

- 前端防控

电信治理:要求运营商对 "异常办卡" 加强核查,对 GOIP 设备(虚拟拨号工具)实施技术拦截 金融治理:银行需对 "异常转账" 进行实时监测,对 "涉诈账户" 实施紧急止付 - 末端打击

对 "两卡" 贩卖者:最高可处 10 倍罚款 + 15 日拘留,信用记录受限 对境外诈骗分子:实施 "6 个月至 3 年不准出境" 的限制措施,切断犯罪人员流动通道

2. 确立 "全民反诈" 的法律框架

- 公民义务

:禁止出租、出借个人信息和账户,违者将承担法律责任 - 企业责任

:互联网平台需对用户进行实名核验,对涉诈内容实施 "秒级拦截" - 社会协同

:建立 "政府主导、部门联动、公众参与" 的工作机制,将反诈纳入基层治理考核

这部法律的深层价值,在于将反诈从 "公安部门的单打独斗" 升级为 "全社会的系统工程",如同为数字社会安装了 "防火墙",既划定了个人行为的边界,也明确了各方的治理责任。

五、深度思考:反诈战争的终极命题

当我们深入分析诈骗犯罪的演变轨迹,会发现三个值得警惕的趋势:

- 技术异化

:AI 语音合成、虚拟人直播等技术被滥用,使诈骗更具迷惑性(如 2024 年出现的 "虚拟主播诱导投资" 案件) - 犯罪产业化

:形成 "信息收集 - 话术培训 - 洗钱分赃" 的专业链条,甚至出现跨国犯罪集团的企业化运作 - 认知殖民

:通过长期洗脑(如 "杀猪盘" 的情感培养),使受害者主动配合诈骗,形成 "斯德哥尔摩综合征" 式的认知扭曲

这意味着,反诈不仅是技术对抗、法律博弈,更是一场 "认知革命"。国家反诈中心的宣传手册,本质上是在进行一场大规模的 "认知基建"—— 通过持续的知识普及,重塑公众对数字世界的认知模式:

从 "轻信捷径" 到 "质疑反常":任何 "低风险高回报" 的承诺,都应触发 "风险警报" 从 "被动防御" 到 "主动验证":遇到可疑情况,第一时间通过官方渠道核实(如电商客服问题,直接登录 APP 查询) 从 "个人防范" 到 "社会共治":每一次线索举报、每一次反诈知识传播,都是在削弱犯罪的社会基础

六、写在最后:成为数字时代的清醒者

在这个信息过载的时代,反诈的最高境界,是培养 "数字清醒"—— 一种在算法洪流中保持独立判断的能力,一种在技术狂欢中坚守安全底线的智慧。国家反诈中心的手册,不是冰冷的规则堆砌,而是送给每个数字公民的 "防骗指南":

当我们下载国家反诈中心 APP 时,我们下载的是对技术的理性掌控 当我们接听 96110 电话时,我们接通的是社会网络的安全纽带 当我们遵守《反电信网络诈骗法》时,我们守护的是数字文明的法治根基

让我们从现在开始,做一个 "清醒的数字公民":不轻信任何天上掉馅饼的神话,不放弃对信息源头的追溯本能,不吝啬对身边人的善意提醒。因为每一次微小的警惕,都在构筑阻止诈骗的 "铜墙铁壁";每一次理性的传播,都在点亮数字社会的文明之光。

行动清单:

立即下载国家反诈中心 APP,开启 "来电预警" 功能 转发本文至家庭群、朋友圈,让反诈知识覆盖更多人 登录 "一证通查" 平台,查询名下电话卡 / 银行卡数量,注销闲置账户 记住两个关键号码:96110(预警劝阻)、110(报警求助)

全民反诈,人人有责。让我们携手同行,让诈骗在阳光下无处遁形。

本文数据来源:《国家反诈中心防范电信网络诈骗宣传手册》、公安部刑侦局 2024 年反诈报告、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》条文解读。

搜索

搜索

东南亚新闻

东南亚新闻 VA SREYHEAB

VA SREYHEAB