1

翻开任何一本世界地理书,“马六甲”总是绕不开的名字。

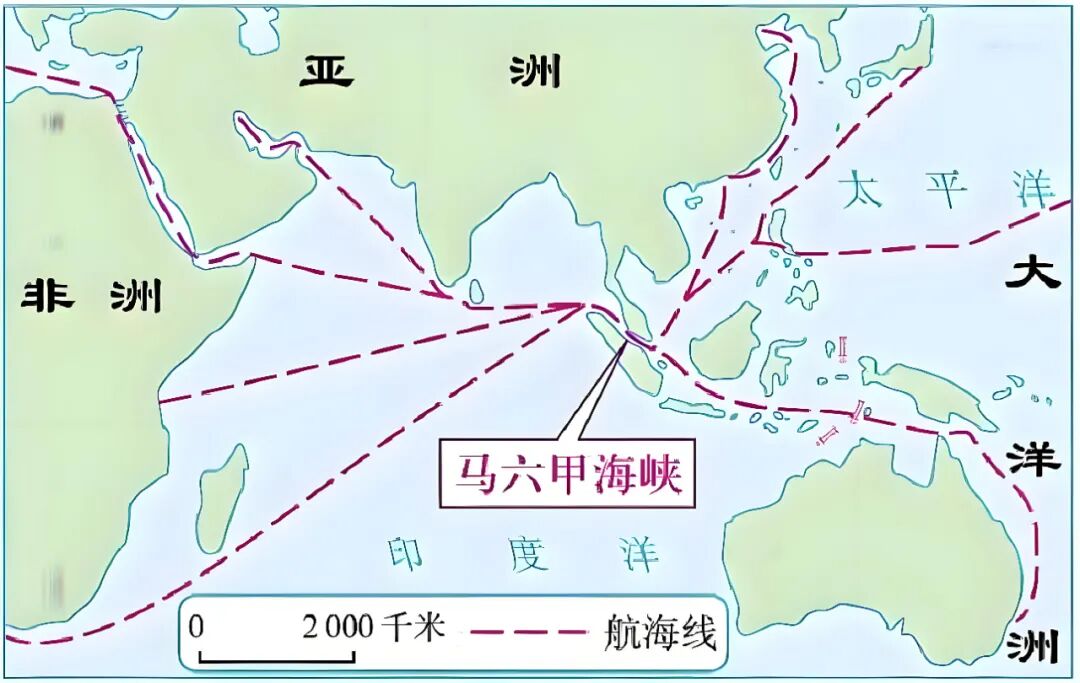

位于东南亚的马来半岛和苏门答腊岛之间,有一道呈东南-西北走向的海峡,全长约1080千米,西北部最宽370公里,东南部最窄仅37公里,这便是马六甲海峡。马六甲海峡东南端通过新加坡海峡与南海相连,西北处属缅甸海,是连接太平洋与印度洋的国际水道,也是亚洲和大洋洲的十字路口。

(网络图片)

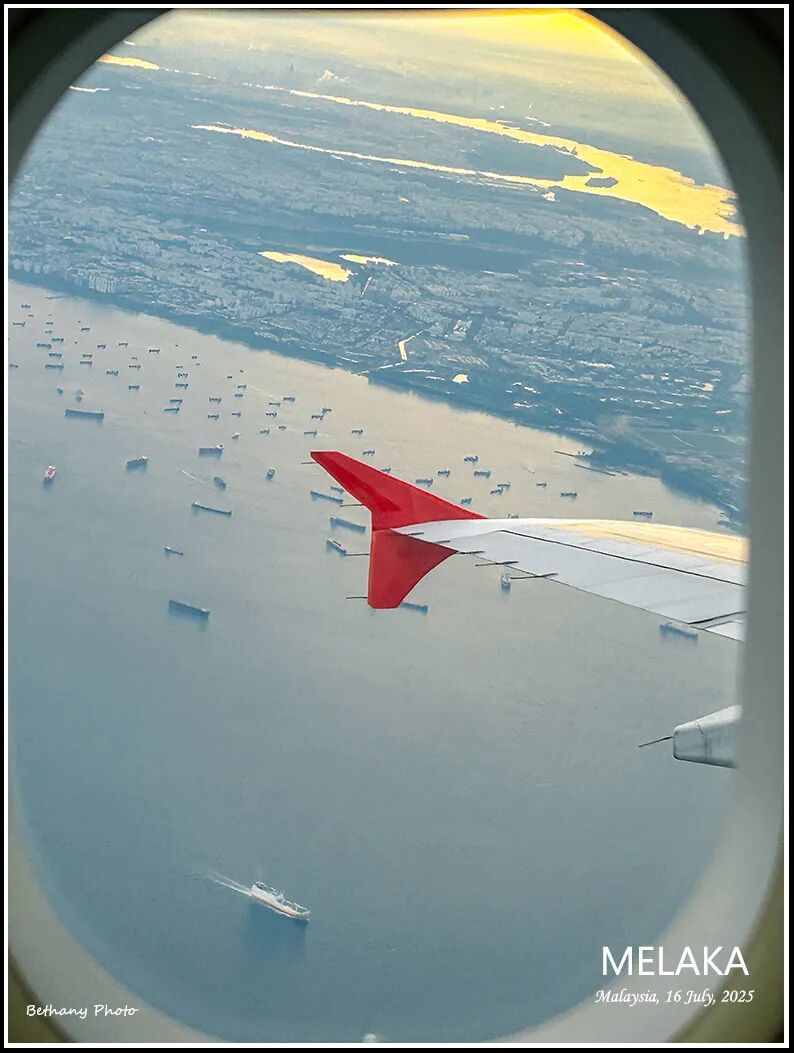

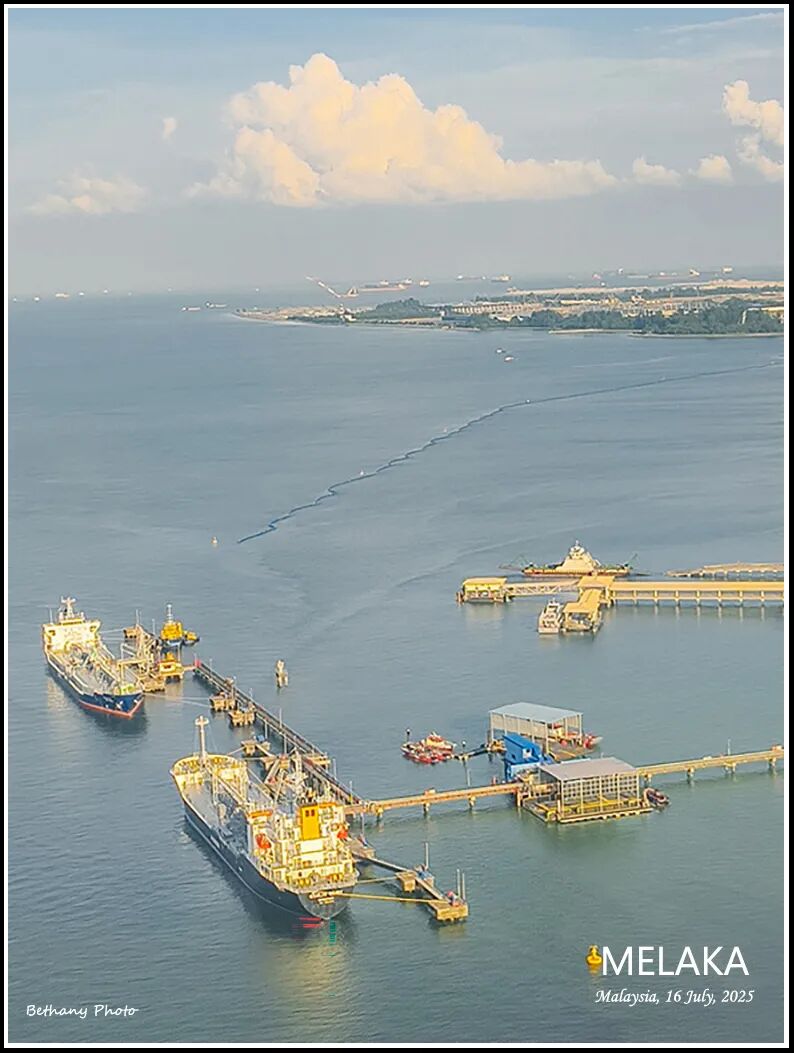

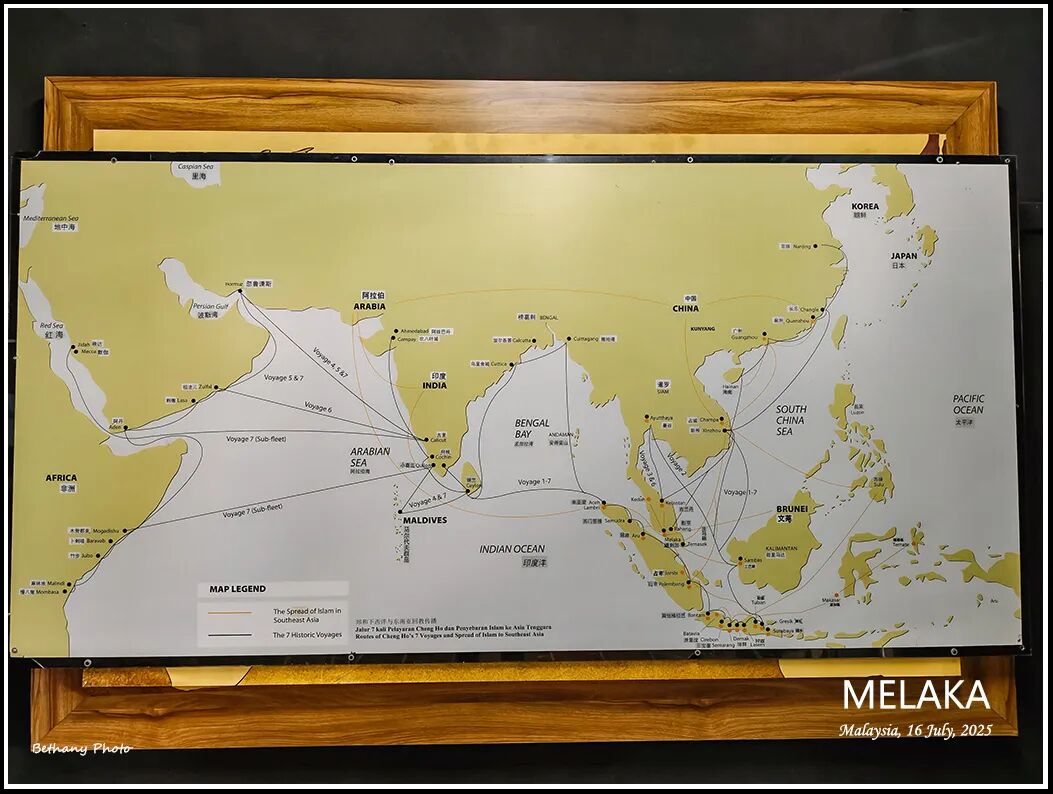

马六甲海峡作为沟通太平洋与印度洋之间的咽喉要道,已有两千多年的通航历史。早在公元4世纪,阿拉伯商人就开辟了从印度洋穿马六甲海峡,经过南海到达中国的航线。通过马六甲海峡这位于海上丝绸之路的重节点,中国的丝绸、瓷器、茶叶等,源源不断地运往欧洲大陆。东南亚香料群岛的香料,如豆蔻、丁香、胡椒、肉桂等,也经过马六甲海峡,源源不断地送到欧洲人的餐桌上。伟大的三保太监郑和率明朝船队七下西洋,马六甲海峡是必经之道。直至现在,马六甲海峡无论从经济角度或是军事角度,都是十分重要的国际航道,也是世界上最繁忙的航道之一,每年约有10万艘船只(多为油轮)穿过海峡。马六甲海峡是中国、日本、韩国主要的能源运输通道,是名副其实的“海上生命线”。飞机飞抵新加坡樟宜机场上空,俯瞰之处,众多的船只等待通过海峡,繁忙程度甚至超过我们常见的武汉段的长江水道。

马六甲海峡的得名源于扼守海峡的重镇马六甲。14世纪末,来自苏门答腊的巨港王子拜里米苏拉带着族人来此风水宝地,遂命名为马六甲,并建立了马六甲王国(即满剌加王国)。初创的马六甲王国,国力弱小,背腹受敌,为了生存发展,拜里米苏拉做了个大胆的决定:向大明称臣纳贡。明成祖正式拜拜里米苏拉为马六甲国王,并赠与诏书与诰印。有了大明的诰印,马六甲在此后百余年间发展壮大兴盛,而郑和下西洋也有了稳定的航线维护。郑和七下西洋,五次停靠马六甲。航线的稳定,也有更多的中国人南下南洋做生意。越来越多的中国人在马六甲一带定居,带来了中华的语言、文明与文化,他们与当地的马来人通婚,世代繁衍,形成了一个特殊的群体“峇峇娘惹”。

很快,大航海时代到来了。扼守海上咽喉,东西贸易繁荣的马六甲也因此成为欧洲列强垂涎的目标。1511年,葡萄牙人出兵攻占了马六甲,马六甲王国灭亡。130年后,荷兰人用武力取代了葡萄牙人。18世纪末,日益强大的英国殖民者也盯上了马六甲,胁迫着荷兰步步退让,最终将槟城、马六甲、新加坡纳入其海峡殖民地,整个马来半岛在英国势力的统治范围内。20世纪太平洋战争爆发,日本曾短暂地占领马来半岛,二战结束后英国重新统治,但殖民者风光不大,民族独立才是人心所向。1957年马来西亚联邦成立,马六甲成为其中一州。1965年,新加坡脱离马来西亚联邦,今日马来西亚的国家格局就此定局。

2

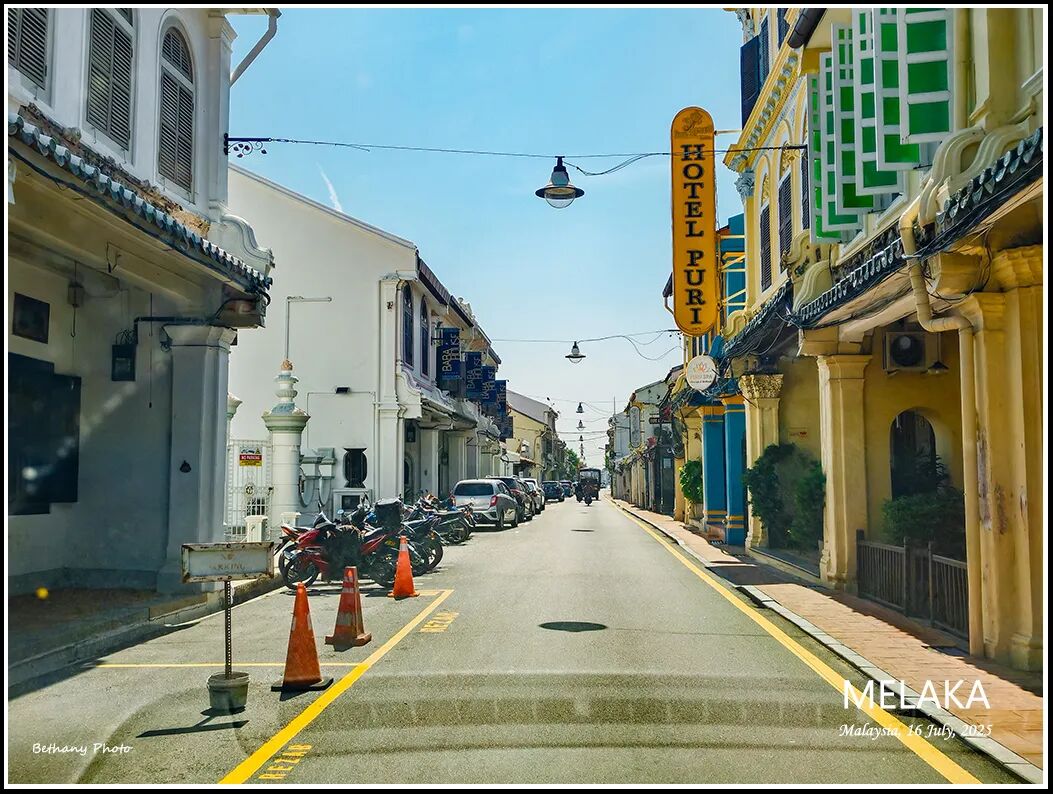

现在的马六甲城,沿着马六甲河两岸,历史的遗迹、文化的交融,如同一幅画卷在眼前徐徐展开。

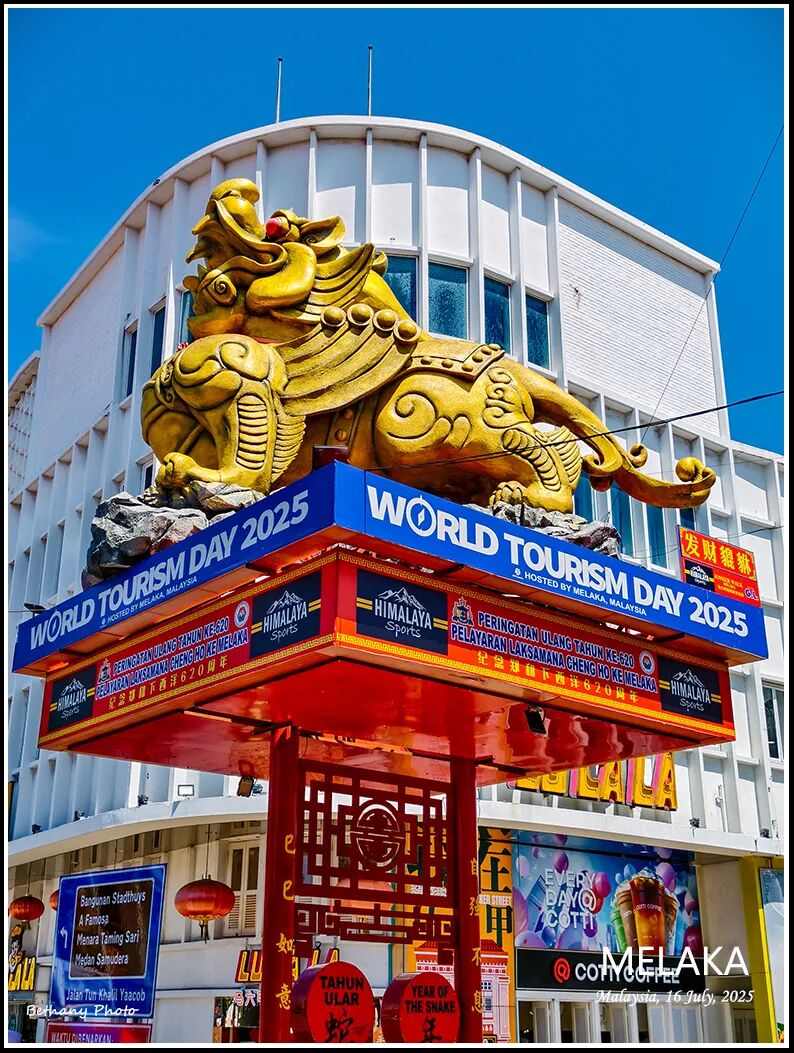

河右岸,是浓郁的中国风情。中心小广场的牌楼上立着一只超大的招财貔貅,俯瞰芸芸众生。立柱下方两个巨大的红色灯笼,分别写着“蛇年”两个字,一左一右还标注着马来文和英文。立柱身后的三条马路向三个方向延伸,不算宽阔的道路两边,闽粤风格的骑楼建筑一字排开,最热闹的一条街道上方悬着门楼,这儿就是鸡场街了。略显老旧的街道,一家家店铺的中文招牌,扑面而来的熟悉感,仿佛走进了闽粤一带的某个小城。

走过马六甲河桥,来到河左岸,以荷兰广场为圆心,周边一圈的建筑,是一色醒目的“荷兰红”。红色砖墙的建筑,最大的一幢是荷兰总督曾使用的市政厅Stadthuys,也就是“荷兰红屋”,建于1650年,移交给英国人后改为学校。紧邻荷兰红屋的是马六甲基督教堂Christ Church Melaka,是荷兰人为了纪念占领马六甲100周年而兴建的,荷兰殖民者的狂妄与自得展现得淋漓尽致。广场中央,一座红色的钟楼仍在运转,圆形的喷水池折射出五彩光芒。这一片,是浓郁的荷兰风格。

我们的司机师傅和我们说,荷兰红屋和教堂都在附近,我们一直以为就是那个基督教堂,一直到离开马六甲,才后知后觉地想起来,司机师傅说的教堂,应该是山上的圣保罗教堂和圣地亚哥城堡遗址。据说在山顶居高望远,可以看到马六甲海峡。我们理解有误,加之正值午后,阳光强烈,热浪逼人,让人只想躲进空调房里。

于是走进了鸡场街旁的郑和纪念馆。纪念馆内图文并茂地介绍了郑和下西洋的历史背景和深远意义,我们还观看了郑和下西洋的纪录片。郑和七下西洋,至少五次停靠马六甲,促进了马六甲的发展和繁荣。没想到第一次比较全面地了解郑和下西洋这一历史事件是在马六甲。

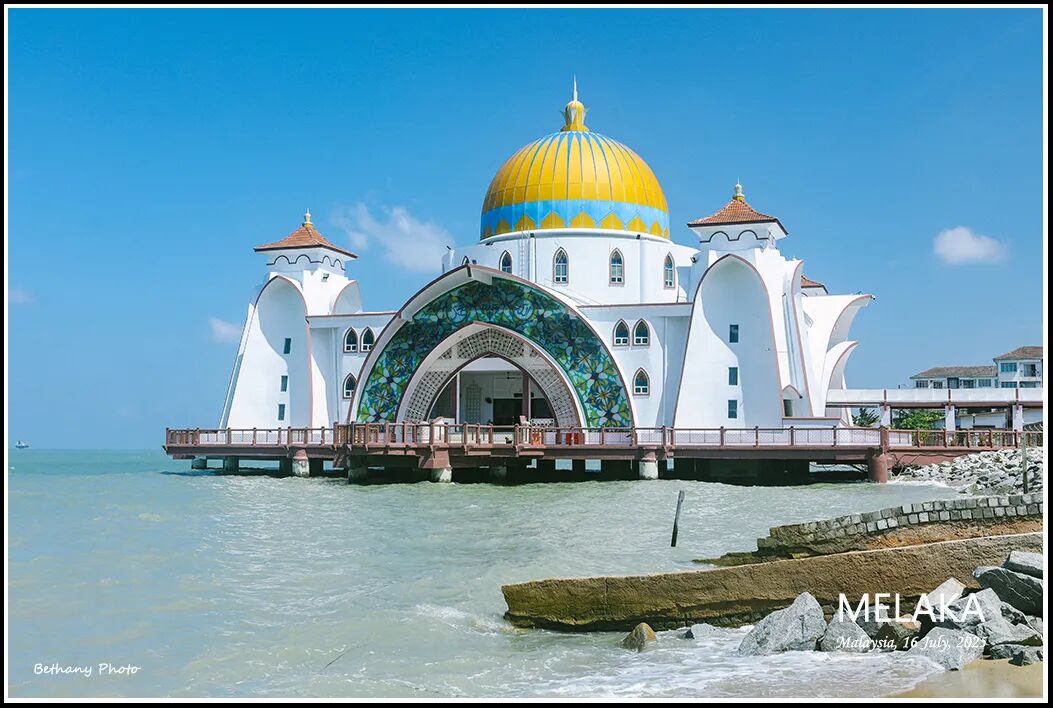

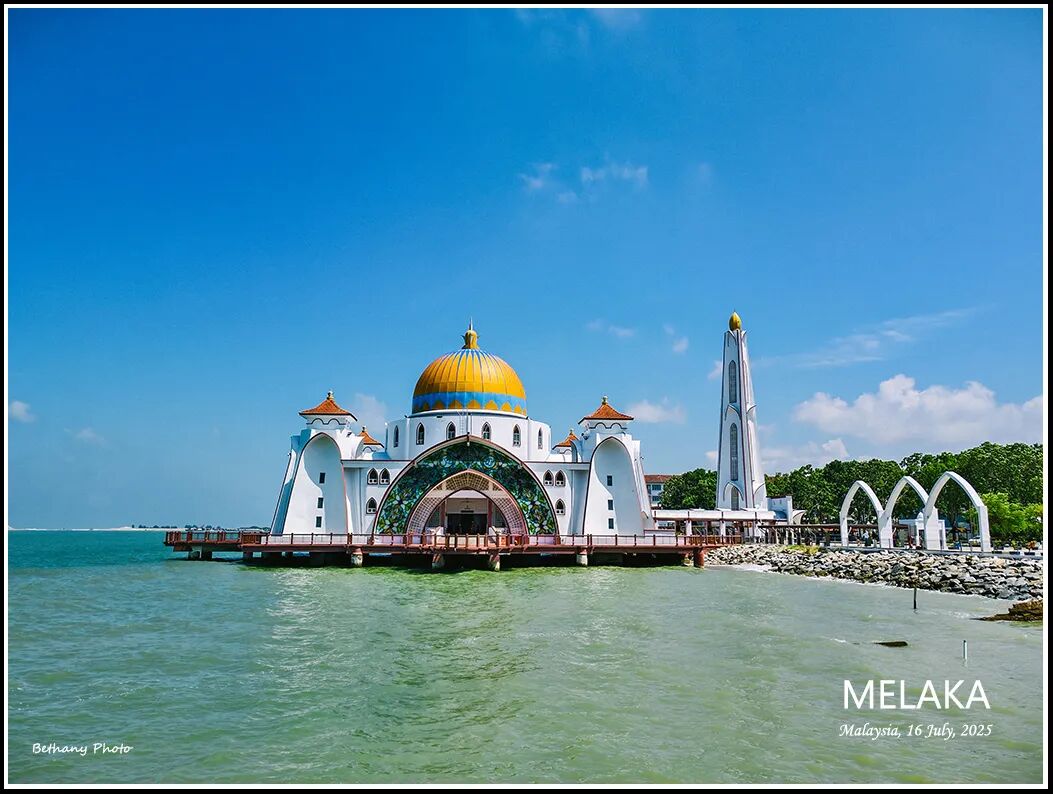

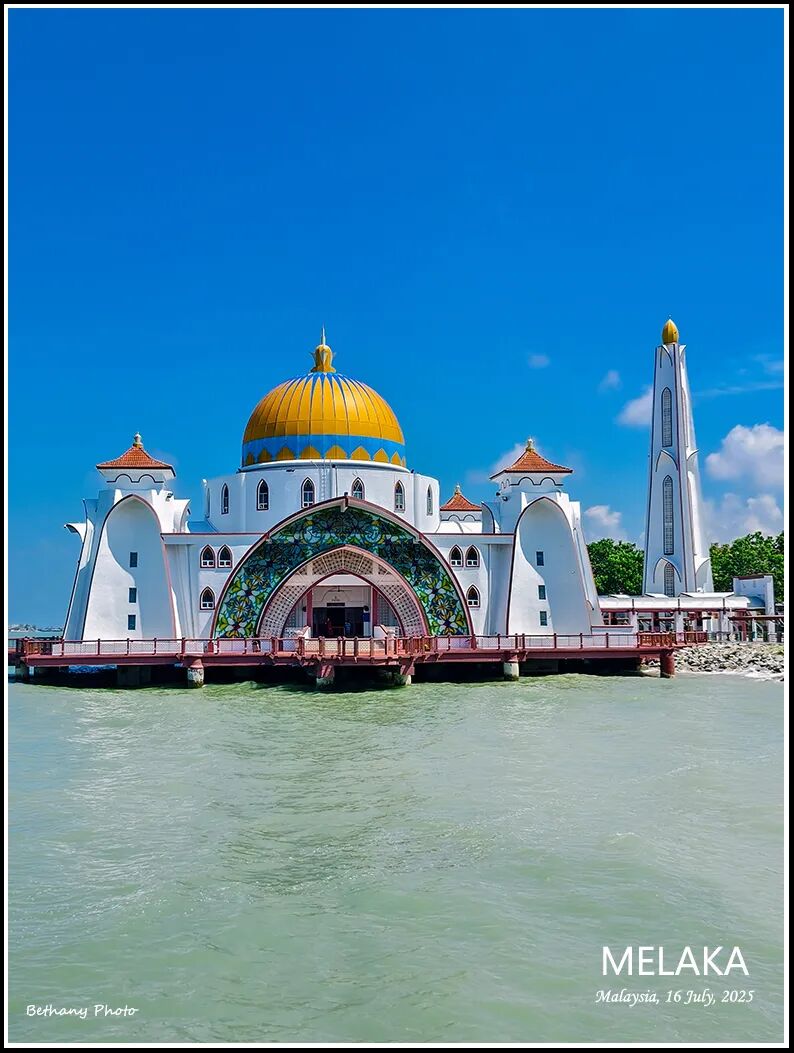

离开马六甲老城区,来到海边,一座融合了马来与中东传统建筑风格的清真寺坐落在海上,这便是马六甲的水上清真寺。白色的外墙,纯净而圣洁;金黄色的穹顶,在阳光下熠熠生辉;高耸的尖塔,精美的雕花线条,彰显着华贵与大气;弧形的玻璃幕墙,反射出七彩阳光。白天,海水退出,露出建筑基底;涨潮时分,清真寺与海水相偎相依,仿佛漂浮在水上一般。若是落日时分,亮灯的清真寺辉映着漫天晚霞,更是绚烂夺目。我们是等不到日落了,九九在一旁嚷嚷:“清蒸寺?不好吃,红烧的才好吃。”

驱车沿着海岸走,经过一道高架桥上时,司机指着海的方向说:“大海的那一边就是印度尼西亚,天气好有时候能看得到。”我们伸长了脖子使劲地张望,却什么都没看到,看来今天虽然天气晴好,但不够通透。

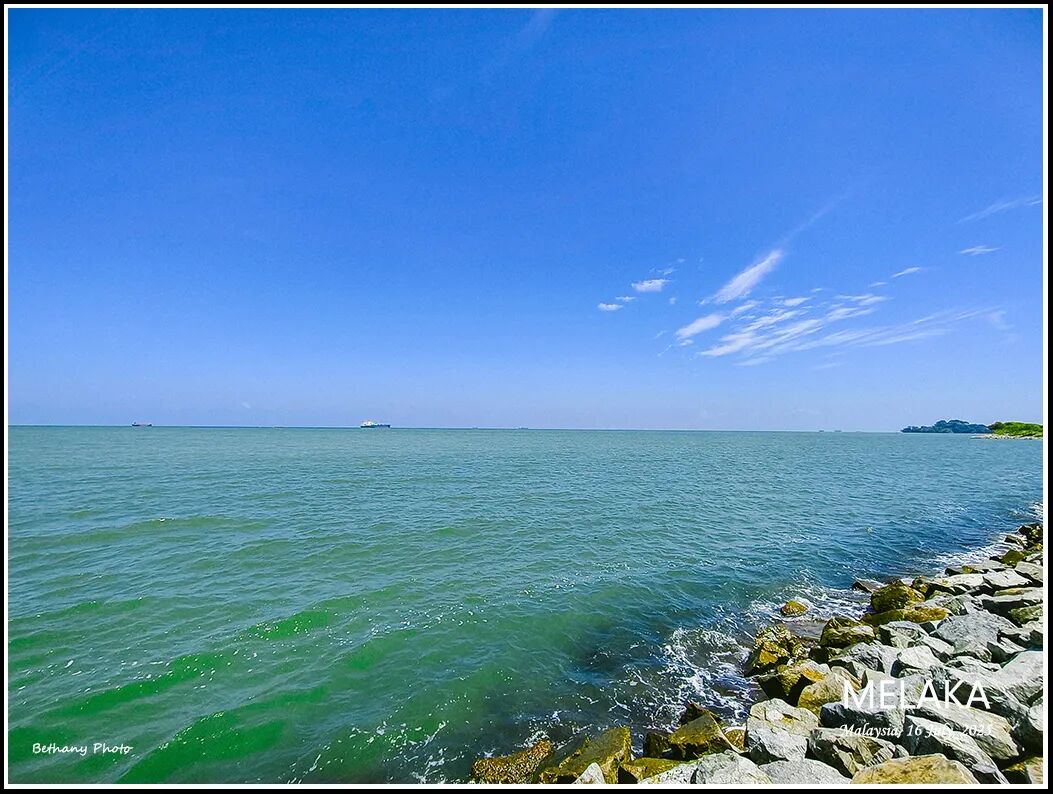

又绕到另一处海边,一座近乎方形的类似于剧场的建筑,“又见马六甲”,很明显是一处中国人开发的剧场演出地吧。白天小公园里没什么人,一处马六甲海峡的标识可以拍照打卡。站在堤坝上,望着眼前波光闪烁的大海,心中无限感概:地理书里总也绕不开的那道“海上十字路口”马六甲海峡此刻就在我们的脚下!

千年历史宛如过眼云烟,多少繁荣与硝烟都随着惊涛巨浪沉入海底,只有海水一遍遍地冲刷着海岸,诉说着一段段风云故事。

Singapore&Malaysia, July, 2025

搜索

搜索

爱上柬埔寨

爱上柬埔寨 VA SREYHEAB

VA SREYHEAB 柬埔寨新闻

柬埔寨新闻 王文鑫手机店

王文鑫手机店