参观吴哥窟,我想起了一首诗:

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

曾经歌舞升平的宫殿庙宇,见证过多少宏大的仪式与华丽的舞会,贵族们穿梭其间,风姿绰约。然而,短短千年时光,一切化为废墟,只剩下断壁残垣。我不禁感慨,人类在自然的力量面前实在是太渺小了。

仅是一棵树的种子,就足以突破沉重的岩石,将恢宏的宫殿分崩离析。好在石头或许是人类最接近永恒的表达方式,人们把文字、符号和信仰刻在石头上,试图让它们抵抗时间的侵蚀,成为文明的见证。

本期介绍的是吴哥窟景区的小圈路线,也是吴哥窟建筑群中功能最为关键、文化价值最为突出的核心区域。大圈和外圈路线在上一期中作过介绍:丛林中的失落帝国 | 吴哥窟(上)。

· 塔布茏寺

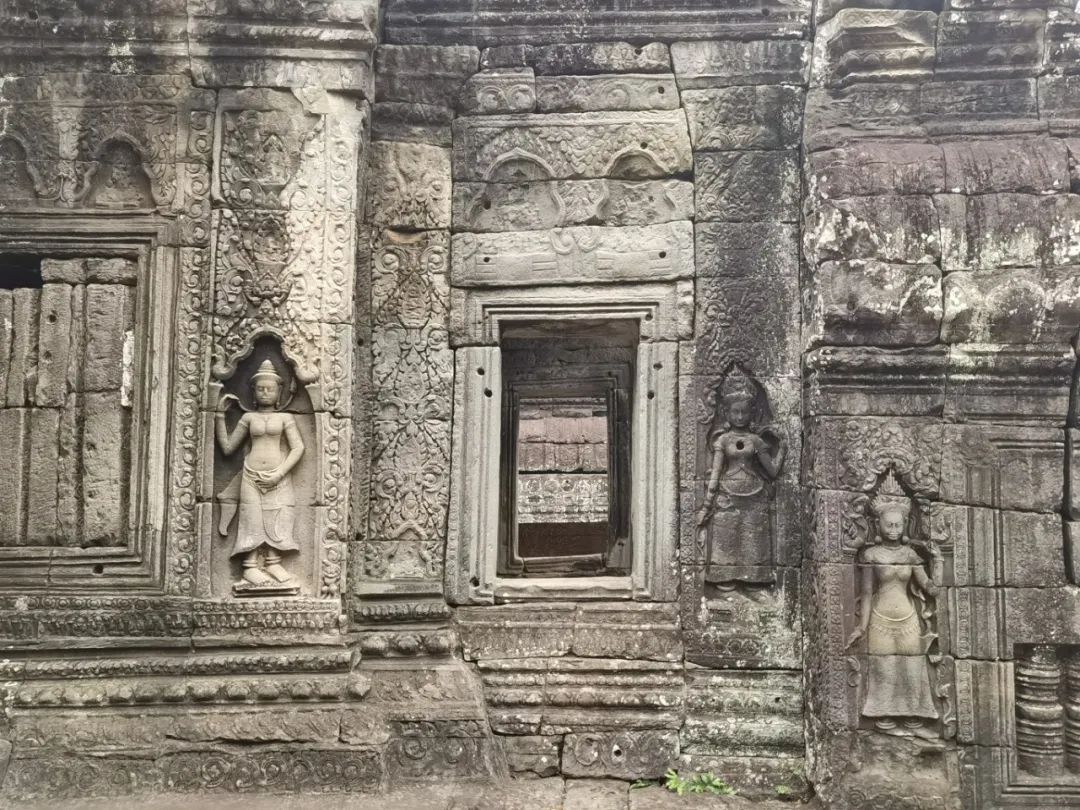

塔布茏寺最独特之处在于其与自然的完美融合。寺庙被一种当地人称为“蛇树”的卡波克树(Kapok)所盘踞,这些树木的根茎粗壮有力,缠绕在寺庙的梁柱、石缝、屋檐和门窗上。随着时间推移,树木与建筑融为一体,形成了独特的“树包塔”景观。

塔布茏寺的东门内有一条被称为“舞者长廊”的回廊,长廊顶端雕刻着飘逸的仙女阿普萨拉(Apsara)浮雕。寺庙内供奉的佛像是智慧女神,据传是以阇耶跋摩七世母亲的形象塑造而成。

· 巴戎寺

巴戎寺的主体建筑是49座大大小小的佛塔,每一座佛塔的顶部都雕刻有巨大的四面佛像,这些佛像面容安详,带有神秘的微笑,被称为“高棉的微笑”。佛塔的基座和墙壁上雕刻着精美的浮雕,内容包括神话故事、战争场景、宫廷生活、民间风俗等。

寺庙的中心佛塔象征着佛教的宇宙中心,四面佛像则代表着佛陀的慈悲和智慧。寺庙的浮雕中也有许多佛教故事和传说,同时也融合了印度教的元素,如一些浮雕中出现的印度教神祇和神话故事。

巴戎寺塔顶的四个方向分别供奉了四个不同宗教的神祗,让我想起了大同悬空寺,一座儒释道三教合一的寺庙,显示了包容开放的气象。然而岁月推移,人们的信仰也发生着变化,旧的神祗被推下高台,新的神明取而代之。

· 吴哥寺

国王苏耶跋摩二世建造了吴哥寺,旨在为毗湿奴在地球上提供一个有形的地方。一楼画廊墙壁上的雕刻,从东南角出发到西南角,描绘了毗湿奴在三个字宙时代(圆满时代、三分时代和二分时代)的故事。南方画廊的雕塑则展示了人类和地狱、天堂的故事(黑暗时代)。

从中世纪开始,吴哥寺成为佛教朝圣的古遗址,人们络绎不绝地来供奉。少数人在柱子或墙壁上题写,让我们知道不仅有高棉人,还有远道而来的日本人、中国人和缅甸人。一定还有其他民族远道而来,但没有留下任何题写。

· 斑黛喀蒂寺

斑黛喀蒂寺由柬埔寨国王阇耶跋摩七世建造,最初是一座印度教寺院,供奉湿婆神的化身林迦,后来被改造成佛教寺院。寺庙的建筑风格属于巴戎风格,与塔布茏寺和圣剑寺相似,但规模较小。有三层回廊,以中央塔殿为中心,周围分布着藏经阁等建筑。寺内雕刻精美,尤其是“跳舞大厅”的飞天仙女雕像,姿态优雅,栩栩如生。

1215年,阇耶跋摩七世去世后,佛教被废除,斑黛喀蒂寺遭到严重破坏,佛像被砸毁。

搜索

搜索

中国热点

中国热点 王文鑫手机店

王文鑫手机店