继续出发,离开小而美的马德望,向东100多公里,来到了柬埔寨最著名的旅游城市——暹粒。

【暹粒】

图为暹粒全景

暹粒因其有柬埔寨的国宝吴哥窟而闻名于世。吴哥窟先按下不表,之后慢慢讲。

在高棉语里,“暹”指的是“暹罗(泰国的古名)”,而“粒”有击败的意思,所以暹粒有战胜暹罗的含义。可讽刺的是,自从吴哥王朝没落后,暹粒就一直在暹罗军队的控制下,直到1907年法国迫使泰国归还了马德望和暹粒。

洞里萨湖

图为洞里萨湖的日落

暹粒市区往南十几公里,就来到了洞里萨湖的岸边。之前提到过,洞里萨湖是东南亚最大的淡水湖,也是柬埔寨的生命之湖。洞里萨湖通过洞里萨河在金边与湄公河相连,有着独特的水文现象。在雨季,湄公河水位处于洪水期,河水通过洞里萨河流入湖泊,洞里萨湖面积扩大到原先的4倍,平均水深达10米以上,既有效地控制了洪灾,又灌溉了周围的土地;而在旱季,湄公河处于枯水季,湖水又通过洞里萨河逆流补给给湄公河,湖泊面积缩小,平均水深也就1.5米左右,露出的土地肥沃,适合种植各种农作物,同时也保障了湄公河下游的航行水位。

图为洞里萨湖上的居民

洞里萨湖渔业资源相当丰富,拥有超过197种鱼类,包括最大淡水鱼之一的湄公河巨鲶,最长可达3米。年捕捞量达到76万吨,占柬埔寨总产量的60%。据去年的统计,大概有300多万人居住在洞里萨湖周围,绝大多数都是以捕鱼为生。其中就有70万人左右生活在水上浮村。

水上浮村

图为水上浮村旱季时照片

浮村是洞里萨湖边独特的风景线。人们都居住在岸边搭建的高脚屋里,旱季时在陆地上做生意;到了雨季,湖水淹没了屋底,只能靠船来出行。浮村的设施齐全,商店、学校、医院一应俱全,现在已经成为了洞里萨湖旅游必打卡的景点。

图为水上浮村雨季时照片

不过在浮村的另一面,可能就没有那么美好了。一部分人是因为贫穷而居住在这里的柬埔寨人,而另一部分是没国籍没身份的人,他们这一辈子都出不了这个村子。这些人大多是越战时期,从越南逃到柬埔寨的难民。战争结束后,由于柬越是世仇,柬埔寨自然不会承认他们的身份,越南则认为这些人是叛国贼,拒绝接收回国。于是这些人变成了无家可归的黑户,只能生活在浮村里,不受法律保护,面临着持续的歧视和排斥。

【吴哥窟】

图为小吴哥外景

终于要讲到吴哥窟啦。这被称为东方四大奇迹之一的地方,知名度可能还要高于柬埔寨这个国家。先简单来做个概况吧。

吴哥窟(Angkor Wat),“Angkor”在高棉语的意思是“城市”,“Wat”指的是“寺庙”,所以“吴哥窟”字面意思就是“都城的寺庙”。这反映了它在吴哥王朝时期作为重要宗教建筑和城市核心的地位。

图为吴哥通王城南门的“吴哥的微笑”

不过在吴哥王朝没落后,迁都至金边,整个吴哥都被废弃,掩藏在原始丛林之中。直到1861年,一位名叫亨利·穆奥的法国生物学家,探险时在密林中无意间发现了宏伟的吴哥窟建筑,便用文字和素描记录了下来。穆奥在第二年不幸去世,但他的日记在欧洲发表后震惊了世界,也揭开了吴哥王朝神秘的面纱。

吴哥窟分为广义和狭义两个概念:狭义上指的是吴哥遗迹群里被称为“吴哥寺”的部分,是最广为人知的建筑,也被称为“小吴哥”;而广义上指的是整个吴哥遗迹群,包括小吴哥、通王城、女王宫、崩密列等众多寺庙,总占地有400平方公里。

图为俯瞰小吴哥

由于面积巨大,大多还都被热带雨林环绕,甚至还会有战争遗留下来的地雷,因而想要游览整个吴哥窟,约定俗成的,可以分为三条线路,小圈、大圈和外圈,每一圈都要花上一天的时间。外圈虽然景点不多,但距离都比较远,最远的崩密列离小吴哥直线距离就有40公里。

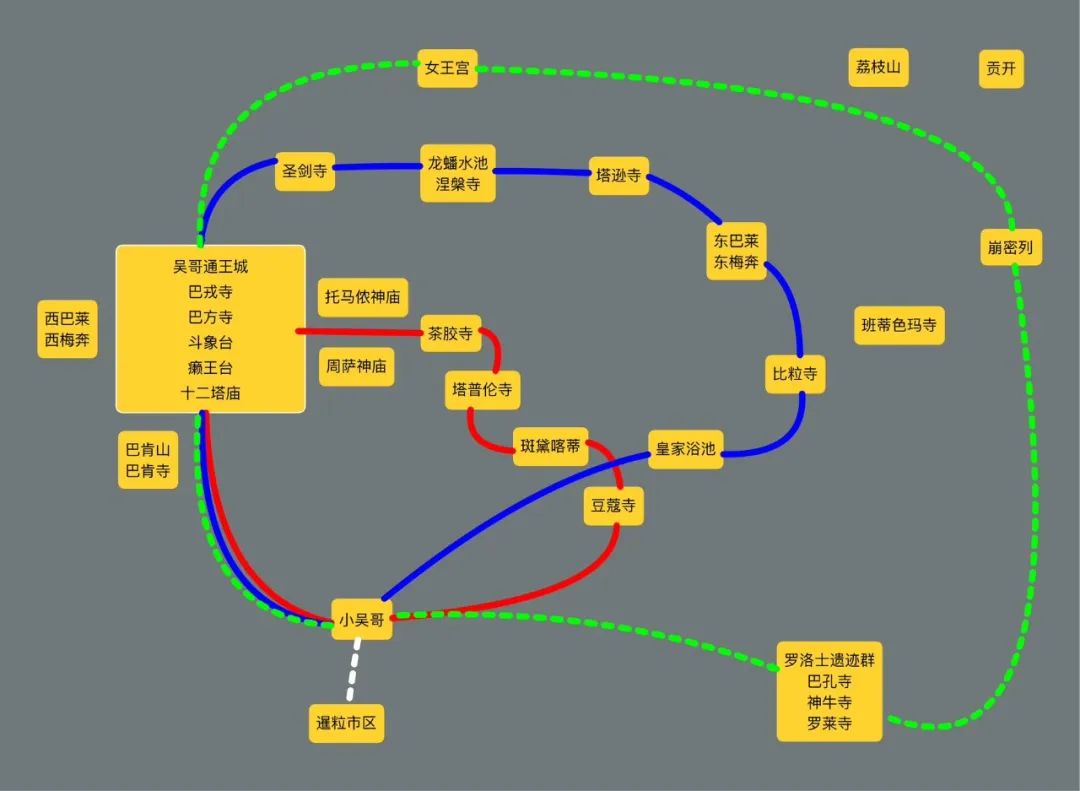

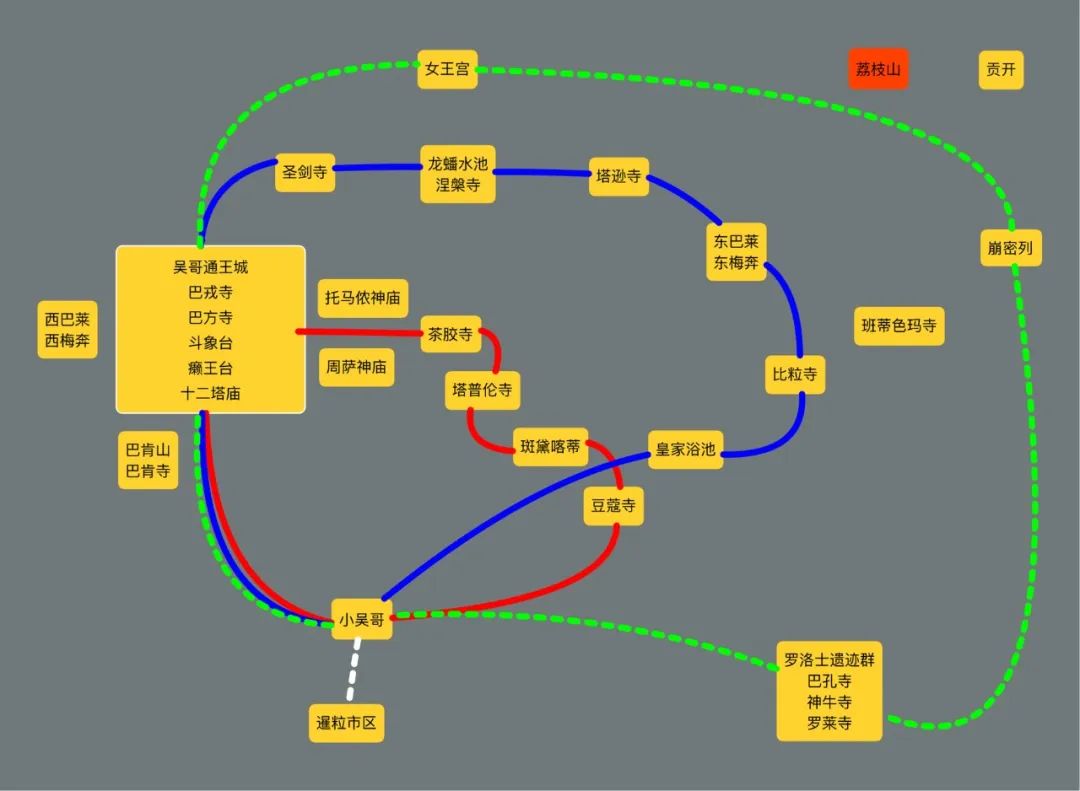

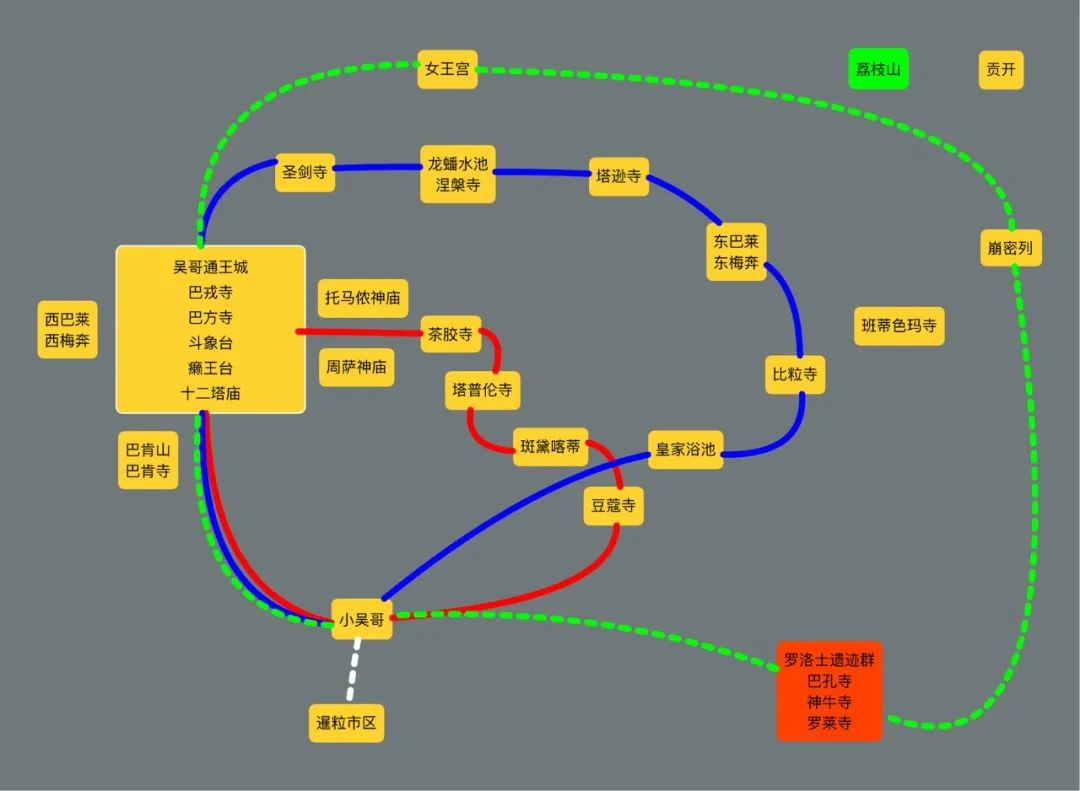

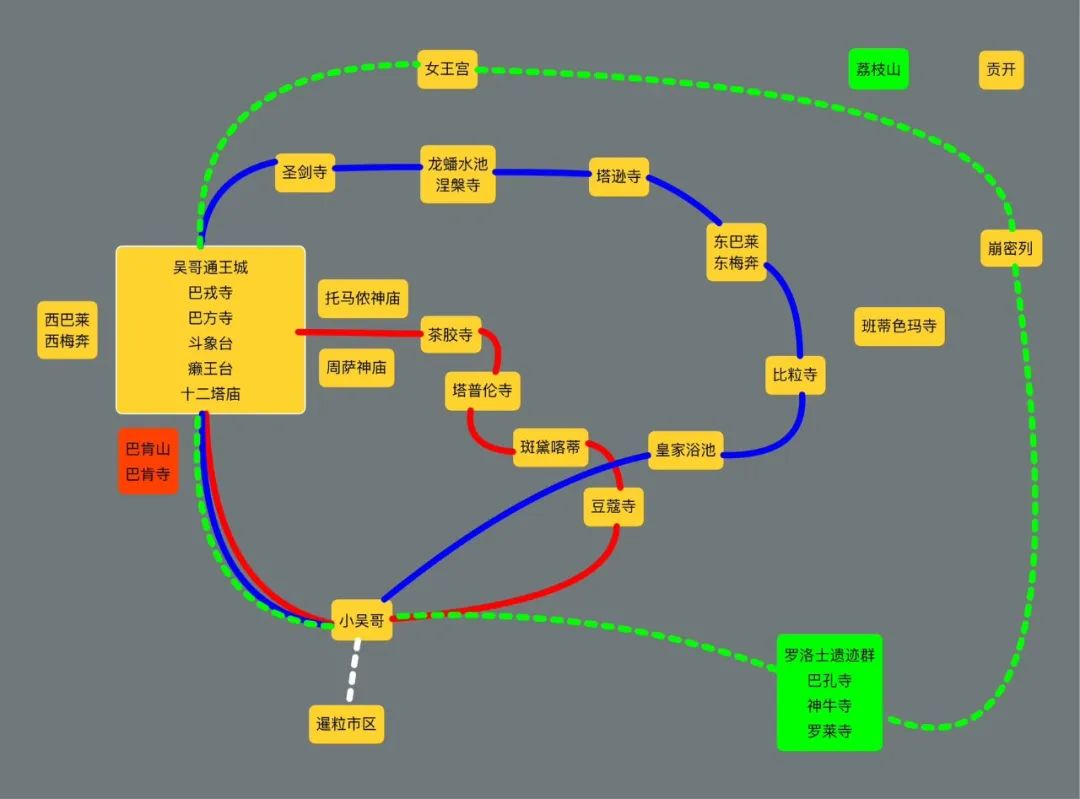

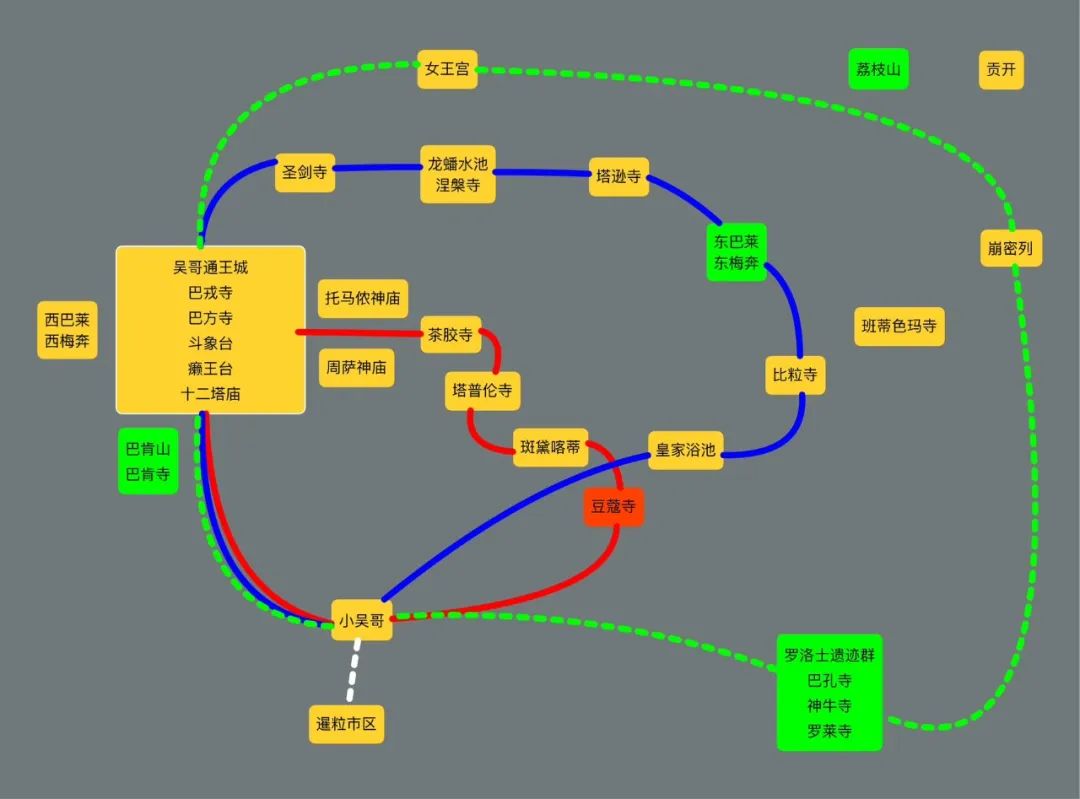

图为简明版的吴哥路线图

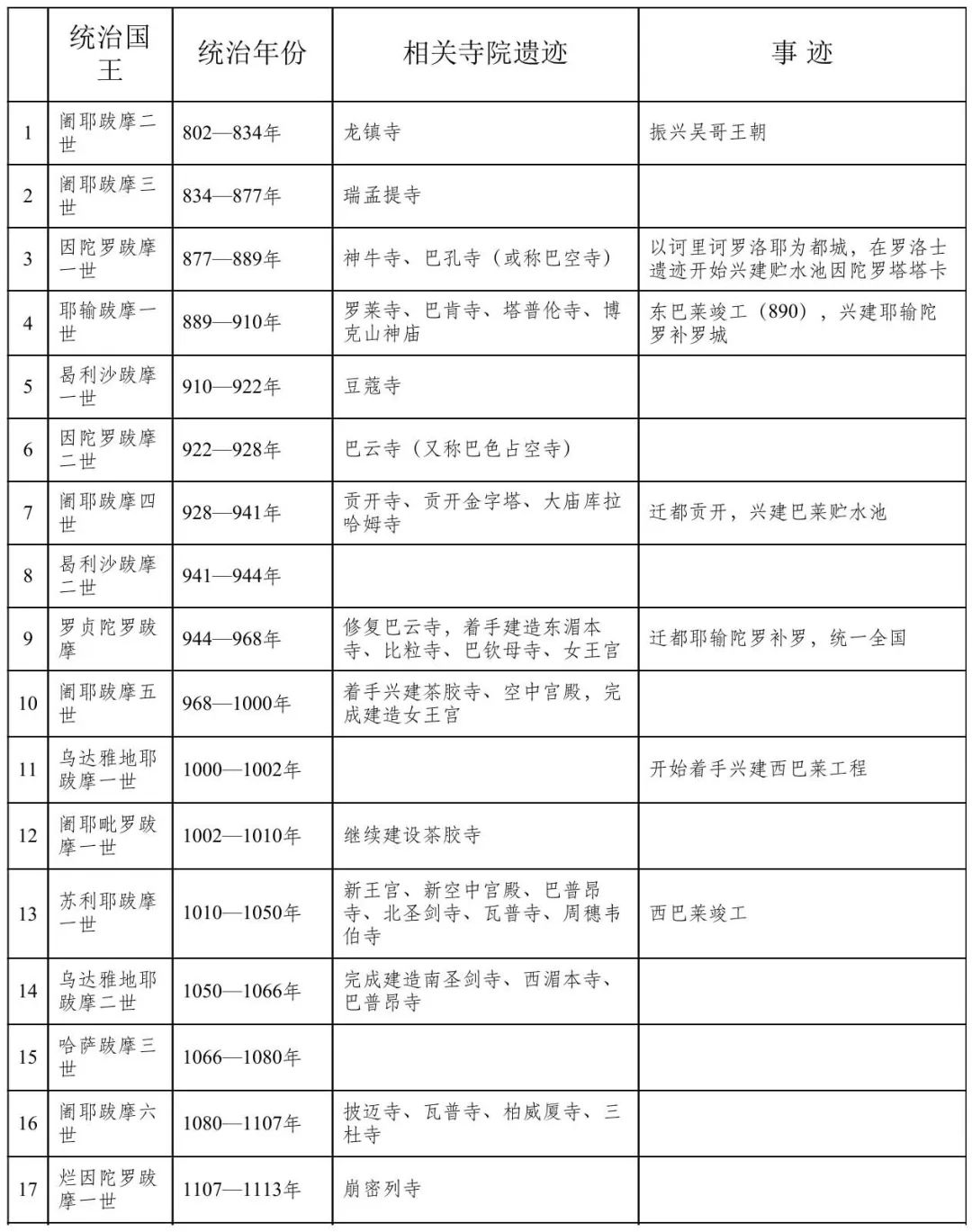

大家看地图里这么多星标可能已经晕了,我特地用思维导图工具做了张简明的路线图。不过后面我不会按照游览路线来讲,不同时期穿插在一起比较混乱,我会用吴哥王位的顺序,看看不同时期建筑的发展,用时间去串联空间。先奉上吴哥王朝的王位表,之后就用序号来称呼他们了。

图为吴哥王朝历代王位表

荔枝山和暹粒河

图为荔枝山的位置

在8世纪,柬埔寨真腊王朝处于乱世,群雄割据。临近的爪哇人入侵了柬埔寨,还掳走了真腊的王子。王子成年后潜回柬埔寨,公元802年,在旧臣的拥戴下成为国王,定都荔枝山,自此建立了吴哥王朝。这就是吴哥的开国皇帝,老幺,阇耶跋摩二世。而后的几十年老幺南征北战,摆脱了爪哇的统治,收复了其他真腊割据势力,统一了全国。

之所以要在荔枝山建都,一部分是源于当时人们的婆罗门教信仰。他们把荔枝山当做婆罗门教的圣山“须弥山”,把流经的暹粒河当做圣河“恒河”,把山下的都城当做《摩诃婆罗多》里的阿逾陀。另一部分原因就是地理优势了。暹粒河横穿而过,在荔枝山南部冲击出了一大块扇形的平原,土地肥沃,适合耕种。这也导致了后续600年的都城几乎都没有离开过这块大平原。

老幺曾在荔枝山山顶和罗洛士建造过神庙,不过因为时间太过久远,已经无法考究了。

图为荔枝山上的瀑布

公元850年,老幺的儿子老二继位,最大的成就是将都城迁至罗洛士,没有留下什么建筑,在位27年后就被老三篡位了。

罗洛士遗迹群

图为罗洛士遗迹群位置

老三虽然是篡位上台,也仅仅在位12年,但他将吴哥带向了第一个鼎盛时期。老三是个基建狂魔,在他任上就建成了巴孔寺、神牛寺等,还为后世的国王开创了个范式:作为国王,一定要建的三个建筑:大都城、大寺庙和大王宫。这个要求其实相当高,首先是要国泰民安,国家稳定才有空余去建造;其次是要有充足的财力物力劳动力,最后就是要活得久,这样的大工程至少要花10年以上的时间。吴哥王朝总共有26位国王,能完成三建筑指标的也就只有6位,老三就是第一位。一起来看一下他的杰作吧。

巴孔寺(Bakong)

图为巴孔寺中央神殿全景

这是当时老三的国寺,建于公元881年,是吴哥第一座多层塔式建筑,也是第一座用上了砂岩块的寺庙,由三条同心回廊和两条护城河组成,主轴引道横贯东西,正门朝东。从东门进入,跨过外护城河,在内外护城河之间的区域有22座红砖建成的卫星寺庙,再跨过内护城河,内城区域建有中央神殿金字塔和周围的八座红砖塔楼。可惜我上面说的都已残破不堪了,红砖结构很容易遭到破坏坍塌,内护城河也早已干枯,唯独完整的是外城河,以及经过法国修复后的中央神殿金字塔。

中央神殿是一座五层的方形金字塔,每层的边缘都建有动物雕像,最顶层的平台矗立着一座五层宝塔。宝塔是典型的婆罗门教悉卡罗风格,像玉米棒一样层层收紧。宝塔里当初供奉的是湿婆神的象征“林伽”,不过现在已经被改成了佛教寺庙。巴孔寺最独特的,就是它的金字塔形结构,可以说整个寺庙都是按照“须弥山”的理念建造的。

图为婆罗门教的须弥山绘画

所谓“须弥山(Meru)”,是婆罗门教的圣山,是神的居所,宇宙的中心,日月星辰转动的轴心。须弥山连接着天界、人间和地域,形状类似于一个倒锥形。天上和地下都有七层。最高层是创世神梵天的居所,湿婆等诸神则住在山腰,山麓则是半魔半神的阿修罗们的住所。而在山下就是七层地域,每一层都有不同的惩罚方式,象征着因果报应。在须弥山周围围绕着七片香海和七座金山组成的小世界,山的高度向外依次递减一半,又形成一个正锥形。小世界再往外就是咸海,咸海上漂浮着四大部洲,人类居住的就是其中的南赡(shan)部洲。咸海再往外有一圈铁围山包围着。这就是须弥山的世界观,后来佛教修改并沿用了这一设定,但没有婆罗门教这么重视。现在回到巴孔寺来对照一下。

图为巴孔寺顶层视角拍摄的动物雕像

最外围的护城河象征着咸海,同心回廊和内护城河象征着七山七海,而五层中央神殿层层递减象征着小世界,也代表着天神的阶级,从低到高分别为娜迦、金翅鸟、罗刹、夜叉和天神。顶部悉卡罗风格的宝塔本身就很像小世界的布局,宝塔越高象征着离须弥山越近。如果你能俯瞰整个巴孔寺的话,会发现整个寺庙都是中心对称的,这也是婆教典型的曼陀罗布局,指代的是婆教的圣花曼陀罗花。

图为巴孔寺中央塔楼

这种曼陀罗布局、须弥山理念和悉卡罗风格也成为了后世建造寺庙的模板。虽然有演变和发展,但万变不离其宗,讲清楚了巴孔寺,后面写起来就可以简单点了哈哈。

神牛寺(Preah Ko)

图为神牛寺全景

这是罗洛士遗迹中最古老的寺庙,建于公元880年,是老三为了祭祀祖先而修建的。整个神牛寺由六座红砖塔楼组成,塔楼建在砂岩平台上,分成两排,每排三座,前排是供奉三位国王的,后排是供奉三个王后的,都面朝东方。前排中间的塔楼最为高大,塔楼前有三座砂岩公牛雕像,这象征着湿婆神的坐骑神牛“南迪”,也是这座寺庙名字的由来。

图为神牛寺门前的石牛雕像

罗莱寺(Lolei)

转眼老三死了,吴哥发生了惨烈的王位继承战争。最终,拥有军事才能的老四赢得了战争,继承了王位。当时的罗洛士几乎被战争损毁,老四在这里建造了最后一座寺庙罗莱寺后就下令迁都了。

罗莱寺,建成于893年,也是红砖建筑,是老四用来祭祀祖先的寺庙。罗莱寺由四座塔楼组成,四座塔楼之间建有十字形的水槽,水槽交汇处有湿婆林伽的雕像。罗莱寺原本是建在一个人工池的小岛上,现在已经干涸了,塔楼也仅剩一座还算是完整的。

图为罗莱寺全景

巴肯寺(Phonm Bakheng)

图为巴肯山和巴肯寺的位置

公元893年,老四在巴肯山旁建立了新都城,并在巴肯山山顶修建了新的国寺巴肯寺。巴肯山是一座高约67米的小山丘,山上的巴肯寺是吴哥地区唯一的制高点。

巴肯寺类似于大号的巴孔寺,同样是由五层正方形台基组成,高13米,底层长76米,逐层递减到顶层的47米。台基的四边中央各有一条陡峭的石阶,一层十级,每层石阶左右各有一头坐狮守卫。

图为山下视角看巴肯寺

而巴肯寺最独特的地方,就是塔多,一共有109座,可以来数一下。顶层总共有5座塔楼,最大的放在中央,四角各放一座,这象征着须弥山顶的五座山峰;五层正方形的四个角各放一座角塔,共有20座;每层边上石阶的两侧各放一座塔,总共40座;最后的44座塔,立在寺庙四周,每一边有11座。这109座塔楼,象征着毗湿奴的109颗念珠,其中较大的一颗被称为“须弥珠”,另外108颗象征着思想、精神和身体之间的平衡,是个神圣的数字。而如果从寺庙的任意一边看过去,都只能看到33座塔楼,而33则象征着婆罗门教天神的等级,天界、空界和地界各有11级,总共33级。

图为巴肯寺的中央塔楼

可以说巴肯寺上象征元素还是挺多的,只可惜有些塔楼已经损毁坍塌,顶层台基上的几座塔楼修复的还可以。由于是吴哥的制高点,顶层是观赏日出日落的绝佳地点,还可以遥望丛林中的小吴哥。

图为巴肯山的日落

图为巴肯山上遥望的小吴哥

东巴莱(East Baray)

图为东巴莱的位置

在吴哥,“巴莱”指的是大型贮水池,主要用于灌溉和调节水资源。东巴莱是老四下令建造的,建于公元900年,位于现今吴哥通王城东侧,所以现称“东巴莱”。东巴莱呈长方形,长约7.5公里,南北宽约1.8公里,总蓄水量超过5500万平方米。东巴莱现在已经干涸,湖床被开垦为农田,只有高10的堤坝遗迹和中心岛的东梅奔寺还能印证当时吴哥王朝辉煌的水利建设。

图为吴哥地区另一座巴莱——龙蟠水池

其实吴哥王朝的繁荣程度和水利工程的发展密不可分。因为处于热带季风气候,在旱季时可能连续几个月都不会下雨,因而建造巴莱储水就非常必要。巴莱首先解决了农业灌溉问题,它使得一年两季种植水稻成为可能,极大地提高了农业生产力。粮食产量的增加,不仅促进了人口的增长,还带动了手工业和贸易往来,经济也迅猛发展。水利工程还变相支持了建筑业,通过水系来运输巨石,使得建造更宏伟的寺庙成为可能。不过也有学者研究表明,吴哥王朝最后的没落与昂贵的水利工程维护成本有关,算是成也水利败也水利了。

豆蔻寺(Prasat Kravan)

图为豆蔻寺位置

老四死后,老五和老六的政权都相对薄弱,各地割据势力纷纷起兵造反,国家处于混乱之中。两位的执政时间加起来也没有老四一个人的长,所以就没有建什么大型建筑。唯一值得一提的就是王城东侧的豆蔻寺了。

豆蔻寺建于公元921年,有说这并不是老五的杰作,而是贵族们建的。寺庙面朝东方,由小规模的护城河包围,是一座全部以红砖结构搭建而成的平地式寺庙。总共有五座砖塔,从南到北一字排开,建在同一个平台上,最中间的砖塔最为高大,入口的小平台建有一座门楼。现在很多都已被损毁,门楼和护城河已经不存在了,五座砖塔也只有中间和南边的一座保留着顶部结构。

图为豆蔻寺全景

总体而言,豆蔻寺在材料和布局上都是相对简单的,最大的看点在于它的浮雕艺术。当时的吴哥民众识字率特别低,君主为了传播宗教、巩固政权,不惜余力在能看到的地方都装饰浮雕。所以你会发现,只要是吴哥的建筑,里里外外都遍布着各种浮雕,描绘的大多都是印度史诗里记载的神话故事。随着时间的发展,雕刻技艺也在不断进步,豆蔻寺的浮雕就感觉进步了一大截。

在豆蔻寺主塔内部的浮雕,描绘的都是毗湿奴的神话故事。比如毗湿奴骑大鹏金翅鸟和毗湿奴的神妃吉祥天等等,保留到现在依旧能看出很多细节,惟妙惟肖。不仅如此,在红砖上雕刻本身就是极具挑战的。红砖质地坚硬并且易碎,对工匠力度的把握要求很高。

图为豆蔻寺塔内的浮雕

最后还有一点特别的,不知道你有没有发现,豆蔻寺应该是吴哥第一座供奉毗湿奴的寺庙。之前的所有寺庙都是以湿婆神为主神的神庙,巴肯寺虽然有毗湿奴的元素,但中央塔楼还是供奉湿婆神的,而只有豆蔻寺,所有的塔楼里面都是描绘毗湿奴的。这就意味着当时的毗湿奴派有了一定的群众基础,正在逐渐崛起,为之后取代湿婆派打下基础。

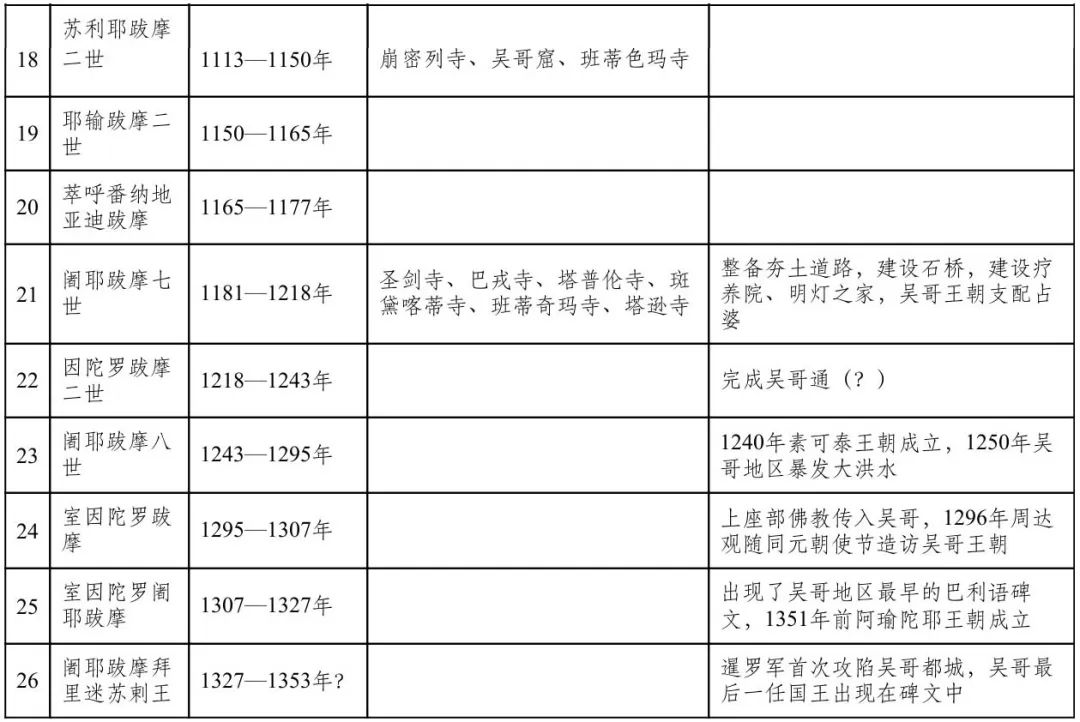

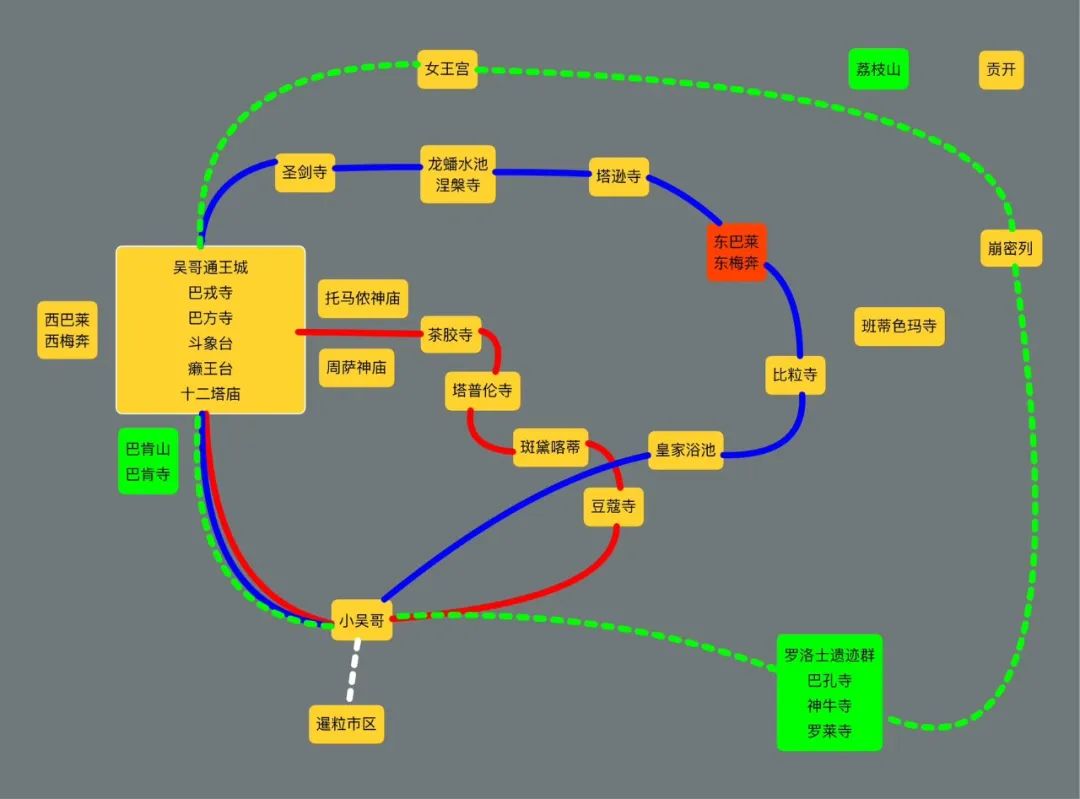

嗯,这一篇就写到这里吧,吴哥剩下的景点就留到下一篇好了。奉上这一篇暹粒的路线图,下一篇见啦。

图为本篇的路线图

【尾巴】

这次来到了吴哥,想找一本介绍吴哥文明的书。秉持着这种社科书买新不买旧的原则,就来介绍本去年刚刚出版的书吧。

图为《吴哥王朝兴亡史》封面

由日本研究学者石泽良昭所著的《吴哥王朝兴亡史》。石泽先生是专门研究东南亚史,尤其是吴哥文明的专家,曾经还担任过吴哥遗迹国际调查团的团长。这本书就是从吴哥王朝的创立开始,按照时间的顺序,一直讲到王朝灭亡,结合着一手史料和吴哥遗迹,来分析研究每个国王治下的吴哥发生了什么。这本书可以当做打开吴哥的钥匙,能全面认识一下吴哥文明。

不过在我看来,书里面有些介绍还是太简略了,不知道是不是石泽先生认为这是众所周知的就一笔带过了。200多页的书应该可以写到500页的,有些意犹未尽。

乙巳年正月廿一

搜索

搜索