终于来到了柬埔寨的最后一篇,来隆重介绍下整个吴哥最知名最恢宏的寺庙吧。

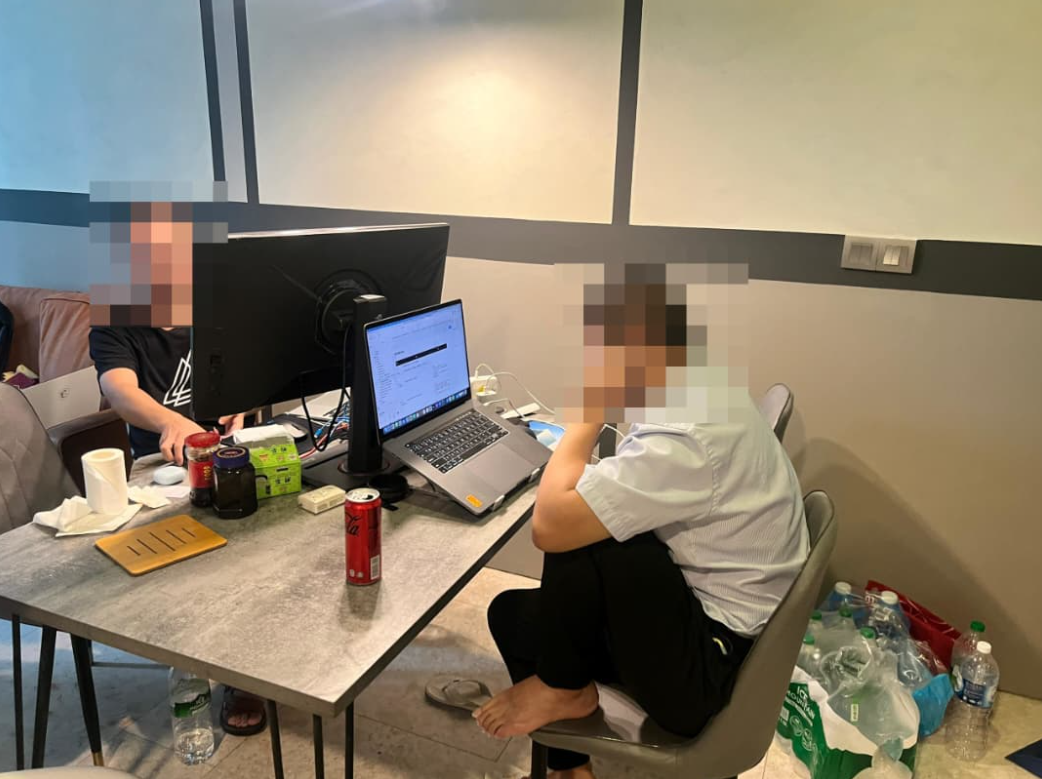

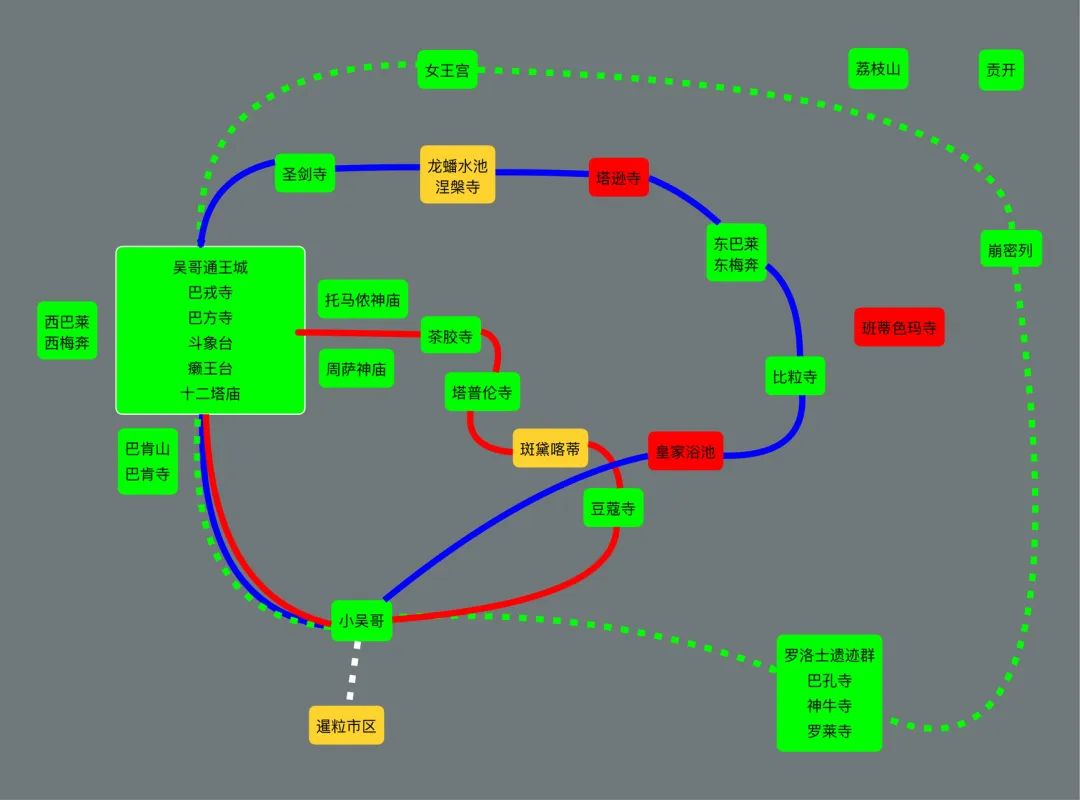

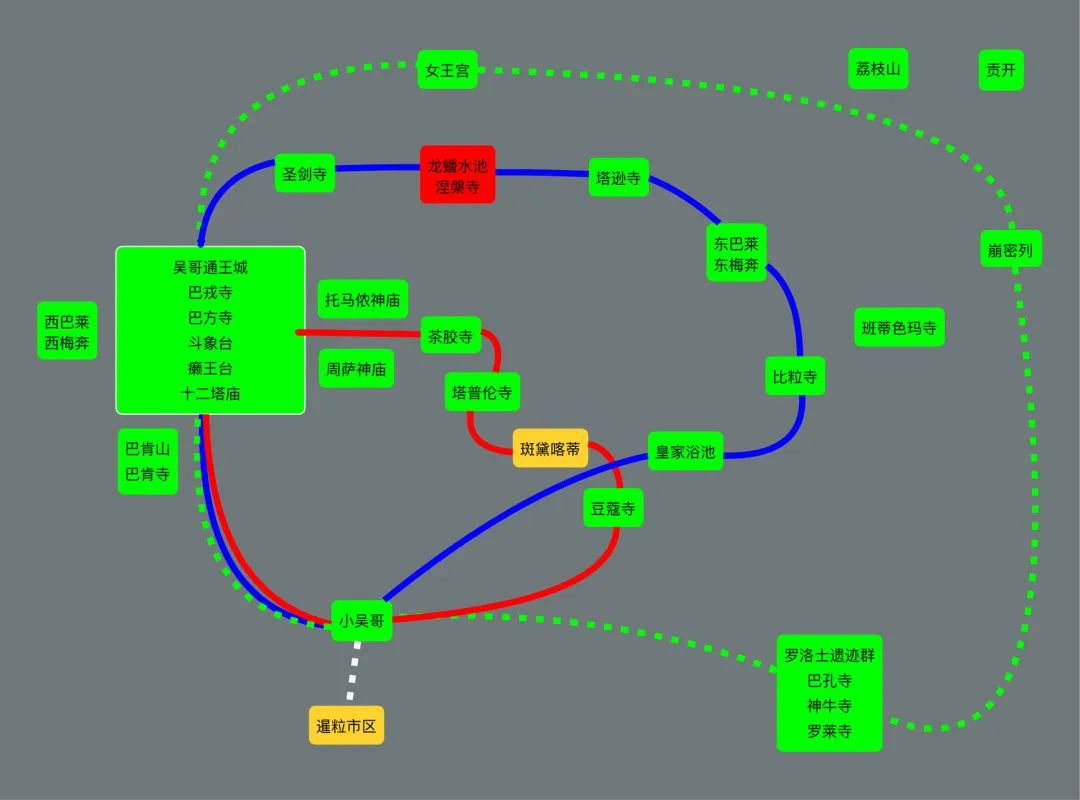

图为吴哥王朝十八及以后王位表

吴哥窟(Angkor Wat)

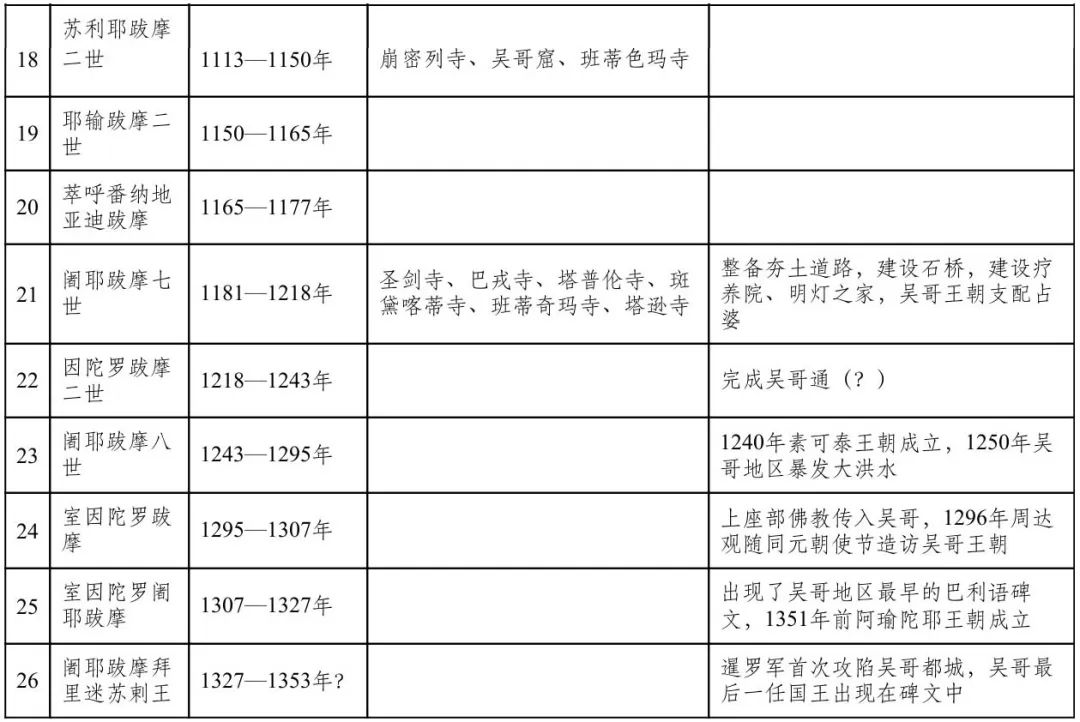

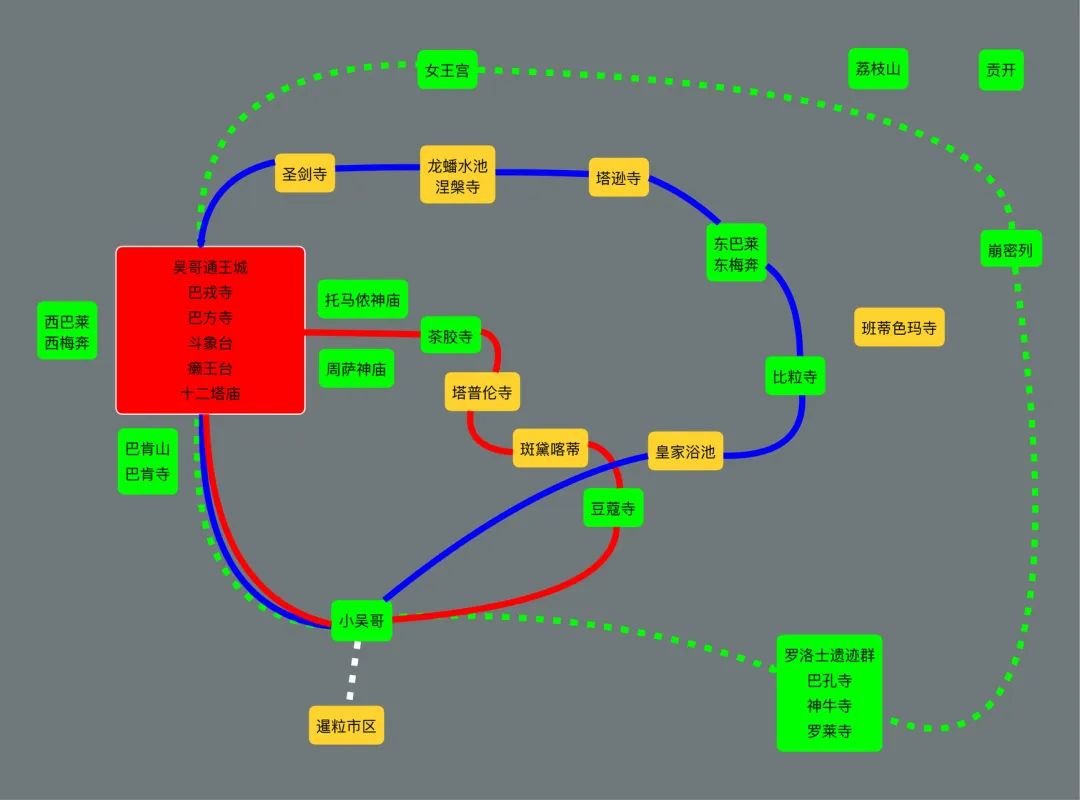

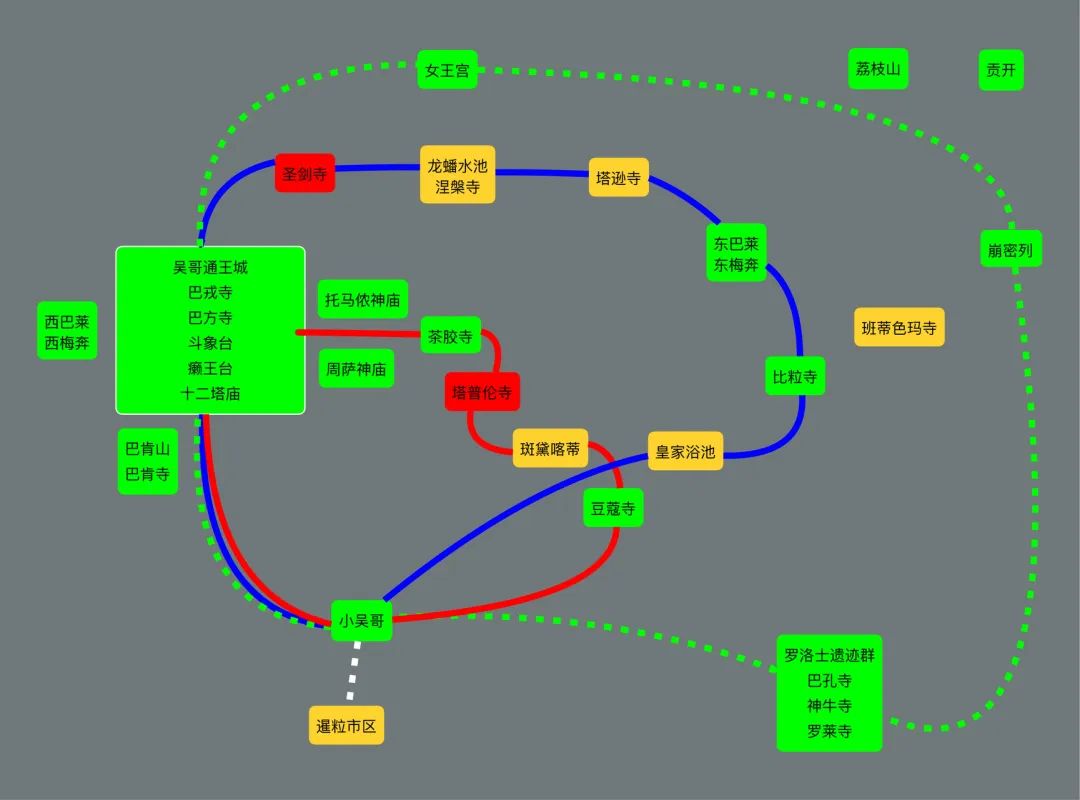

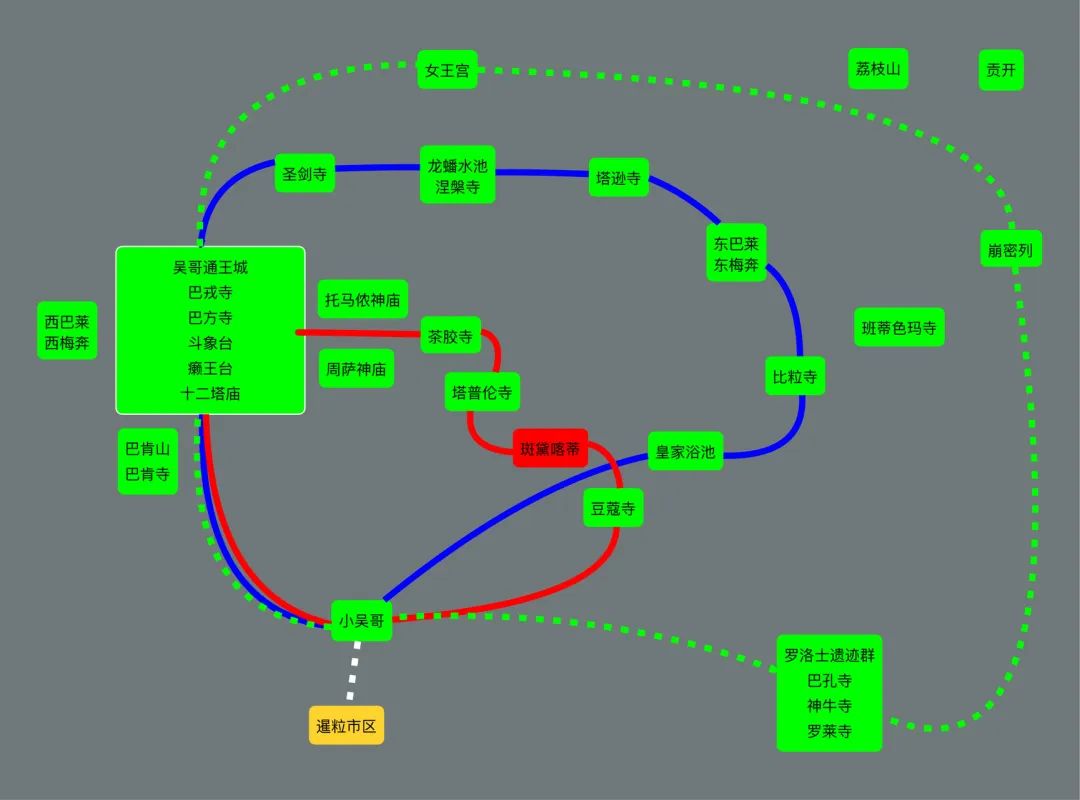

图为吴哥窟(小吴哥)位置

吴哥窟有多伟大应该不必多说了吧?它被公认为是世界上占地最大的宗教建筑,与中国长城等被称为“东方四大奇迹”。不夸张的说,“吴哥窟”这个名字的知名度是要高于“柬埔寨”的,有很多人都是先知道了吴哥窟再认识柬埔寨。现如今,吴哥窟已经成为了柬埔寨国家的象征,被印在了国旗上,这也是世界上唯一一面有建筑的国旗。

图为柬埔寨国旗

再说回它的建造者,上一篇说到,十八是位极具野心的国王。他在位时期,不仅倾全国之力建造了举世闻名的吴哥窟来作为陵墓,还干了一件影响深远的事情——宗教改革。

婆罗门教是一个多神宗教,有三大主神,分别是梵天、毗湿奴、湿婆。而每个人信奉的主神不同,就可以分为不同的教派,其中最大的两派就是毗湿奴派和湿婆派。在之前的所有国王,都是湿婆派的信徒,而到了十八在位时期,局势发生了转变,国王开始信奉毗湿奴,重用毗湿奴派的祭司,修订新制度,普及新教义,构建起以毗湿奴为中心的新宗教观。这些在吴哥窟里就可见一斑,

在吴哥古迹群里,基本上所有的建筑大门都是朝向东方的,这象征着湿婆神“破除黑暗,赋予新生”。而唯独吴哥窟的大门是朝向西方的,这呼应着毗湿奴“西方守护神”的属性,也象征着“毗湿奴罗伽(Vishnuloka)”的方位,是毗湿奴的居所,也是虔诚信徒的极乐世界。

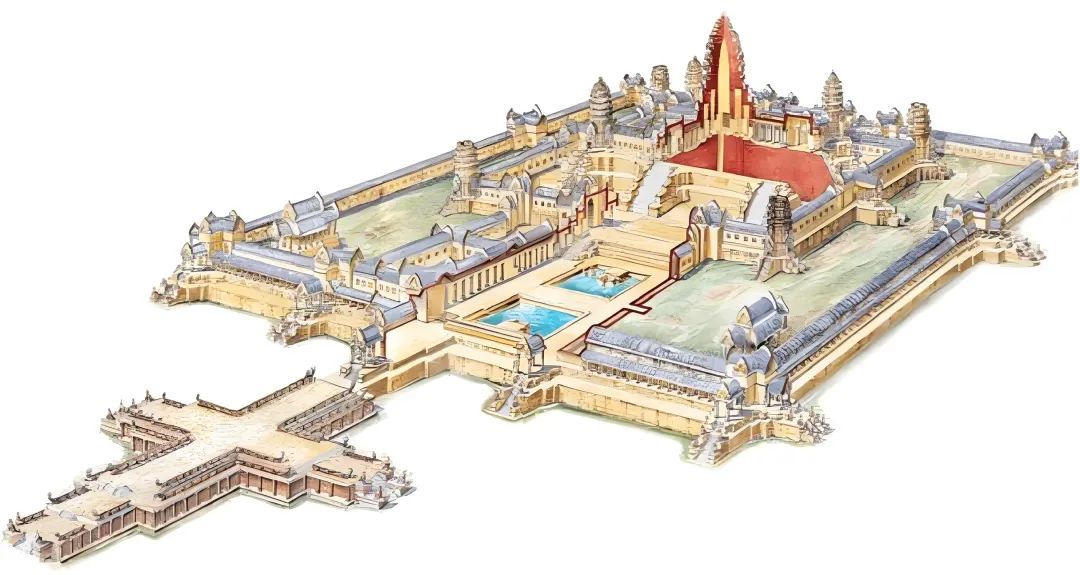

吴哥窟的正门朝西,所以我们从西堤进入,西堤是吴哥窟的东西主轴,沿着西堤一往无前,就可以直通吴哥窟的中心,不过首先,得跨越一条190米宽的护城河。这条护城河东西长约1.5公里,南北长约1.3公里,包裹着162公顷(相当于227个标准足球场)的吴哥窟,是吴哥地区最大的护城河。这条护城河核心功能不仅是为了防御和蓄水,更重要的是用来调节水位,来稳固砂岩地基防止沉降,可见当时的吴哥人对水利工程的深刻理解。

图为西堤(彩虹桥)

西堤跨越护城河的这一段也被称为“彩虹桥(Spean Harl)”,这象征着婆罗门教里连接人间和须弥山的彩虹意象。整座石桥是由砂岩石板铺设而成的,宽11米的桥面两侧装饰有娜迦的栏杆,不过这已经是日本修复后的版本了,原版的石桥是裹金的,金光闪闪,应该相当华丽。西堤南侧还有一座小浮桥,是当时修复彩虹桥时临时搭建的,以便游客参观。

图为吴哥窟西塔门主楼

跨过护城河,就来到了吴哥窟的西塔门。西塔门由三座塔门组成,中央塔门最高,供国王和王室成员通行,两旁的塔门略矮,形成一个“山”字形。围墙串联起了塔门,并沿着吴哥窟围了一圈,形成了“外城墙”,不过现在只剩下东西塔门附近的围墙没有倒塌了。

值得一提的是,整个吴哥窟的墙壁上刻有2000多个飞天神女的形象,飞天女神在婆罗门教里代表着天界的舞蹈精灵,象征着神圣力量的流动。而在这么多的飞天女神形象里最特别的一位,就在西塔门的围墙上,这位是唯一一个露齿微笑的女神。在崇尚“笑不露齿”的吴哥王朝,竟然会出现这么离经叛道的一作,原因至今仍是一个谜团。

图为西塔门围墙上唯一一个露齿微笑的女神

穿过西塔门,这才算是进入了吴哥城,映入眼帘是长达350米的西堤,西堤的尽头已经能看到中央的五座塔楼了。而在西堤的两旁,则是宽阔的广场,一马平川。只有两座藏经阁和两片圣池隔着西堤南北对称,视觉中心自然就聚焦到了中央的塔楼上,神圣感和崇敬感油然而生。

图为人们在西堤上观赏“塔尖日出”

吴哥窟不仅在建筑布局上做到了对称,同时也在天文方位上也做到了对称。如果你一整年都能在西堤上观赏日出的话,你就会发现一个神奇的现象:每当春分(3月21日)和秋分(9月23日)来临时,太阳会沿着吴哥窟的中轴线,在中央塔楼的后方垂直升起,形成“塔尖日出”的奇观,而到了夏至(6月22日)和冬至(12月22日),太阳分别会从北塔楼和南塔楼的塔尖升起,形成一种对称关系。这种设计之精巧,不得不佩服当时的吴哥对太阳的研究和对神圣性的追求。

图为“塔尖日出”奇观

当然,如果想在普通日子也拍出唯美的日出,南北两个圣池的西岸就是最好的选择,湖面映射着太阳和五座塔楼,很出片。

图为在圣池岸边拍摄的日出

继续前进,在西堤的尽头有一座十字形的二层平台,高2.3米,长宽都超过了12米,边缘有娜迦栏杆,四周还装饰有石狮雕像。这是古代吴哥国王举行庆典的地方,被称为“王台”。

图为在王台上拍摄的吴哥窟

穿过王台,进入山门,这才算进入了吴哥窟的核心区域。核心区域由三圈回廊和三层平台构成,三圈回廊包围着三层平台,高度依次递增,分别象征着婆罗门教的“三界(天界、空界、地界)”。在三圈回廊里,最壮观的莫属第一回廊(外回廊)了。它拥有着全世界最长的浮雕,高2米的廊壁上布满了精致细腻的浮雕,绵延800米,沿着回廊环绕了一周。原先所有的浮雕都是镶满金箔的,可以想象当时的金碧辉煌,如今虽已脱落,但还能从雕工上一窥当年的盛况。

回廊浮雕正确的游览方向,应该是从西山门的逆时针方向开始,西→南→东→北→西,这符合婆罗门教轮回的方向。那我们挑几个来欣赏下吧。

图为西回廊南壁的《摩诃婆罗多》浮雕

西回廊南壁:这一面描绘的是印度史诗《摩诃婆罗多》里“俱卢之战”的场景。这场持续了18天,由俱卢族和般度族之间的大战,在浮雕中被浓缩成了49米长的连续画面。左侧为俱卢族的军队推进,右侧为般度族军队反击,步兵位于下层,首领和贵族骑着大象或者战车分布在中上层,展现了一个层次分明的战场结构。不仅如此,吴哥工匠还通过人物尺寸来区分身份地位,国王和重要将领明显大于普通士兵。因为毗湿奴化身为俱卢族的首领,可想而知俱卢族获得了最终的胜利。

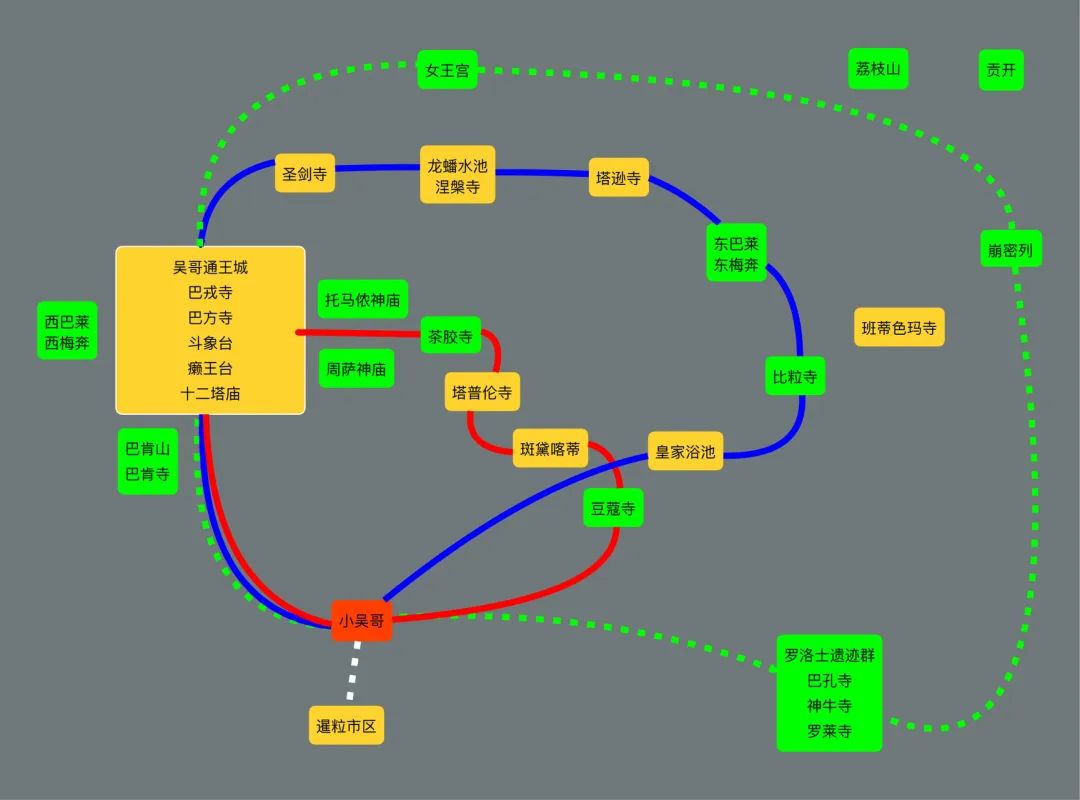

图为东回廊南壁的“搅动乳海”浮雕

东回廊南壁:这一面描绘的是婆罗门教神话“搅动乳海”,是吴哥窟的巅峰之作。大家为了获取不死甘露,88位阿修罗(恶魔)和92位天神以蛇王婆苏吉为绳索,缠绕曼陀罗山进行搅拌。毗湿奴化身巨龟稳定山体,湿婆用三叉戟稳定蛇身,在剧烈的搅动下,蛇王吐出毒液威胁,湿婆为了拯救众生吞下了毒液,因而在浮雕上湿婆的喉咙呈现青紫色。最终,不死甘露喷涌而出,而这时毗湿奴化身为美女摩希尼来诱惑阿修罗,帮助天神独享不死甘露。这故事如果展开讲来会更加精彩,算是婆罗门教里的众神之战。而在这一面浮雕中,吴哥工匠还加入了一些额外的本土元素,比如并未出现在经典里的神猴哈奴曼等等。

图为西回廊北壁的《罗摩衍那》浮雕

西回廊北壁:这一面描绘的是印度史诗《罗摩衍那》里罗摩大战罗波那的场景。浮雕中,罗摩手持弓箭,身骑神猴哈奴曼,与罗波那的十支军队展开混战。整个浮雕分为天神、将领、普通士兵三层,层次分明,细节清晰。相比较于大部头的《摩诃婆罗多》,《罗摩衍那》的可读性会更高一些。整本书都围绕着王子罗摩被流放,自我救赎,最后回到王位为主轴,展开了一系列神奇的剧情。其中罗摩也是毗湿奴的一个化身,所以《罗摩衍那》也被毗湿奴派奉为经典。

图为俯瞰吴哥窟核心区域

走进西山门,穿过第一回廊,就上到了第一平台,首先进入的是千佛阁。千佛阁是由一座十字形游廊和周围四方形的院落构成,总体形成一个“田”字形。围出的四片方形洼地原先是祭祀用的圣池,现在只剩下沉的台阶了。这里起初并不叫千佛阁,而是之后的吴哥王朝转信佛教后,在这里供奉了众多佛像和碑刻而得名,不过现在这里空空如也,可能只剩下一些残缺的底座了。

图为千佛阁内的圣池

在千佛阁的南北两侧,各建有一座座藏经阁形成对称布局。这个不用管,继续往上爬,一座陡峭的楼梯上来就来到了第二回廊。东西长约115米,南北长约100米,相比之下,第二回廊的雕刻密度和规模是不及第一回廊的,只有一些仙女浮雕和简单的神话场景。回廊中间还摆放着几座残缺的毗湿奴雕像,也是见证了之后宗教转变的历史。

图为吴哥窟核心区域剖面图

穿过第二回廊,进入第二平台。这层平台已经不算大了,长115米,宽100米,高出地面5.5米。在当时,只有王室成员和主要的神职人员才能来到这一层。正西建了条十字形的走廊,东西连接第二回廊和顶层,南北各通向一座小藏经阁。在平台的北侧有一间回音室,在里面只有拍打胸口才能听到回声,我猜可能是房间共鸣点的关系。在平台的东侧还有一段特别的楼梯,背后还蕴藏着一段悲伤的故事。

想从第二平台上到顶层,原本是只能从陡峭的石阶向上攀爬,石阶也就宽15厘米,高35厘米,没有扶手,坡度还达到了75°。如果再加上雨季就更是危险。在1973年,一对法国夫妇来参观吴哥窟,妻子因为在攀爬时失足,不幸坠亡。丈夫为了纪念亡妻,就在石阶旁,捐资新建了这段带扶手的铁制楼梯,也避免了同样的惨剧再次发生。这段楼梯因此也被称为“爱情梯”。

图为可以上到顶层的“爱情梯”

顺着爱情梯继续向上,就来到了吴哥窟的顶层,也是最核心的区域,是整个吴哥窟的心脏。这一层是边长60米的“田”字形布局,高出地面达30米,四周的回廊围着中间的四片圣池,四个角各有一座角塔,平台中央是高耸的主塔,整整高出地面65米,象征着宇宙秩序的原点。这里也是天神和人类沟通的场所,在吴哥时期,只有国王和主祭祀才能来到这里参拜修行。

图为在顶层拍摄的主塔

吴哥窟整个建筑,从整体的规划布局,到局部的细腻雕琢,无不诉说着当时吴哥王朝的辉煌昌盛。然而,这般壮丽人心的背后却是沉重的代价。建造吴哥窟耗费了大约30万人和6000头大象,难以估量的财力物力的投入,使得王朝的经济负担日益沉重,作为支柱的农业也因为劳动力短缺而受到影响,社会矛盾不断激化。最终,这个以辉煌建筑而闻名于世的王朝,也就此开始走向衰落。

吴哥通王城(Angkor Thom)

图为吴哥通王城(大吴哥)位置

时间来到了1181年,有一位56岁的将军登上了吴哥王朝的王座。他曾经两度放弃继承王位,但这次,大敌当前,临危受命。他不知道的是,他即将成为吴哥历史上最辉煌最伟大的君主。他就是吴哥第二十一位国王,阇耶跋摩七世。

二十一登基时可以说是个天崩开局,自从十八死后,政权衰弱,国家陷入混乱。相邻的占婆国趁机入侵了吴哥,甚至占领了吴哥城。二十一就在这种情形下起兵抵抗绝地反击,并一举将占婆军队逐出吴哥。几年后又一次击退了占婆的侵袭,并乘胜追击攻占了占婆首都,俘虏了国王,把占婆降为一个省,并入吴哥王朝,使得吴哥王朝的疆域达到鼎盛。

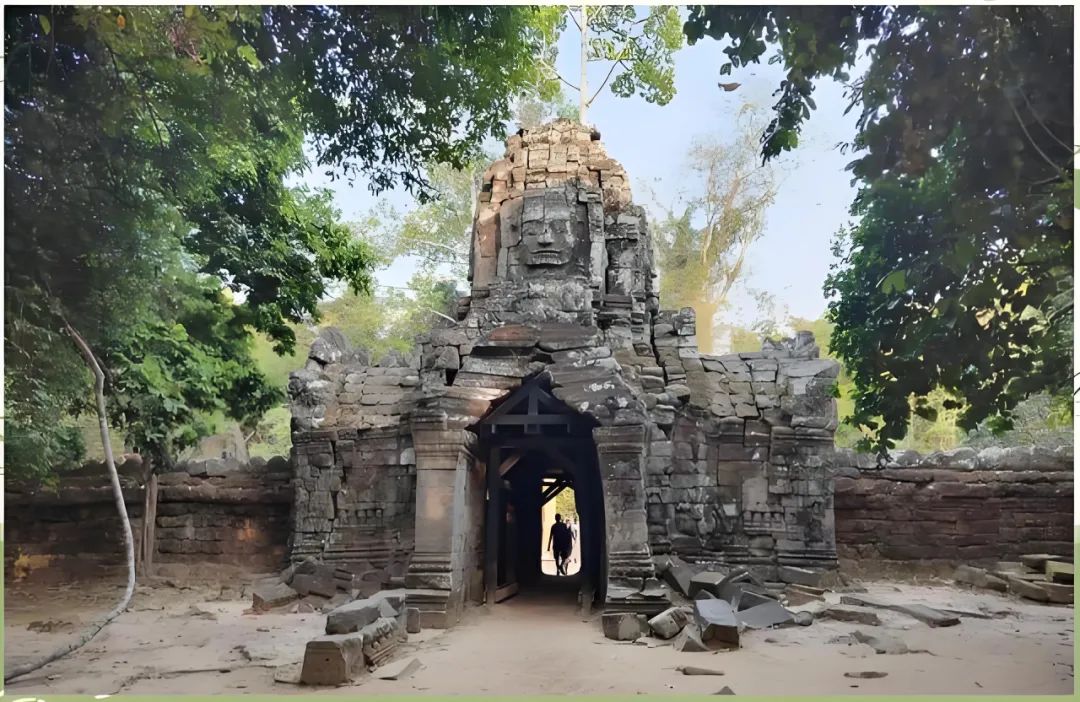

图为吴哥通王城南门

这座吴哥通王城,也被称为“大吴哥”,就是当时二十一为了抵御占婆军队,耗费数十年修建的。整个通王城呈正方形,周长达到14公里,外有高8米的城墙,宽100米的护城河,以及坚固牢靠的5座城门。现在的南门还保存完好,城门外的石桥两侧,排列着54尊天神和54尊阿修罗雕像,手持蛇神娜迦象征着搅动乳海。高23米的城门形成“山”字形,正中央雕刻着一张神秘的佛像,它融合了二十一的面容和观世音菩萨的慈悲,佛像眼睑下垂,厚唇微抿,在不同角度观看,仿佛都在微笑下注视着来访者,这就是世界闻名的“高棉的微笑”。

要想解释清楚“高棉的微笑”,这就得说到二十一的另一个壮举,也是宗教改革。

图为“高棉的微笑”

不同于十八的改革,只是从湿婆派转变到毗湿奴派,二十一的改革则更加彻底,直接抛弃了信奉400年的婆罗门教,而转投大乘佛教。他击退外敌后,急需一种新的意识形态来凝聚民心、重建秩序,与大乘佛教强调的“众生平等”和“普度众生”的理念不谋而合,再加上二十一自己的佛教信仰,于是佛教就成为吴哥王朝的国教。

巴戎寺(Bayon)

图为巴戎寺全景

二十一的改革并非完全排斥婆罗门教,而是倡导多元文化和宗教融合。最鲜明的例子,就是二十一的国寺“巴戎寺”。

巴戎寺位于通王城的正中心,融合了佛教和婆罗门教的风格。寺庙由三层塔基构成,保留了婆罗门教的传统同时,又在寺庙里建造了49座佛塔。中央佛塔最高,达到了45米,每座佛塔四面都雕刻有与城门相同的“高棉的微笑”,四面象征着佛教中慈、悲、喜、舍四无量心,49在佛教里也是很完满的数字。再加上五座城门上的佛塔,总共54座,也对应着二十一所统治的吴哥有54个省。

图为巴戎寺侧面

除去佛塔以外,巴戎寺的浮雕也是相当壮观的。整个回廊长达1200米,浮雕总面积达到1.6万平方米,分为内外两层。内层浮雕比较常规,主要描绘的都是印度史诗里的场景。而外层描绘的是世俗生活场景,比如战争啊,贸易啊,捕鱼啊,斗鸡之类的。尤其在这其中,还出现了中国宋代商人梳着发髻、手持伞盖的形象。

斗象台(Terrace of the Elephants)

图为斗象台

斗象台位于巴戎寺旁,面对着胜利门(东门),是一座东西向的石质平台。长度超过300米,高度达到2.5米,立面布满了复杂的浮雕和立像。尤其是南面楼梯这里,由三头大象的立像作为支柱撑起了平台,象鼻卷着莲花,象征着吉祥与力量。

图为斗象台的三头立象雕像

斗象台上起初是建有木制宫殿的,并且装饰有金箔、镜子和彩色宝石,在阳关下熠熠生辉。国王会站在华丽的宫殿前检阅军队或者接见使臣。吴哥每年都会举办一次斗象大赛,获胜的大象会成为国王的坐骑。国王会在斗象台举办一场隆重的列队仪式,欢迎获胜的大象。只可惜木制结构遭受到了岁月侵蚀,已经消失不见,只剩下石制的底座了。

癞王台(Terrace of the Leper King)

癞王台紧邻斗象台,是一座高7米的矩形砂岩平台。台基顶端有着一尊高约1.5米的男子裸体雕像,现在这尊应该是复制品,真品收藏于金边国家博物馆。

图为癞王台上的男子裸体雕像

“癞王”之名源于一位法国探险家的误解,他认为雕像表面的侵蚀痕迹是麻风病的症状,因此得名。但其实这座雕像是婆罗门教的死亡之神“阎魔(Yama)”,因而癞王台也是作为王室火葬仪式的场所存在的。

如果你很了解日本作家三岛由纪夫,他曾经就是参观完后灵感迸发,写下了他的最后一部戏剧《癞王台》。

十二塔庙(Prasat Suor Prat)

这是位于斗象台对面的十二座塔楼。塔楼在南北一字排开,每座塔楼上都雕刻着动物,所以也被称为“十二生肖塔”。

图为十二塔庙

不过这些塔楼的实际用途是“天狱”:如果有两个人争执不下,会被分别关在对立的两座塔内。等待数日后,患病的人就是有罪的,安然无恙的人就是清白的。

圣剑寺(Preah Khan)和塔普伦寺(Ta Prohm)

图为圣剑寺和塔普伦寺位置

图为圣剑寺

把这两座寺庙放在一起讲,是因为圣剑寺是二十一为纪念父亲所建,而塔普伦寺是二十一为纪念母亲所造,前者在通王城外东北方向,后者在通王城外东南方向,两座寺庙都有些奇幻。

图为圣剑寺藏经阁

圣剑寺占地很大,长800米,宽700米,总体是一个“十”字形的布局。这座寺庙最神秘的就是东门的那座双层藏经阁。这应该是整个吴哥窟唯一一座石制的两层建筑,不仅如此,整个建筑是由32根圆柱形的立柱支撑起来的,具有明显的罗马柱风格,很是特别。并且这座藏经阁并没有楼梯通往二楼,有说楼梯是因为木制的已经腐坏,无法考究。“圣剑寺”这个名字源自于二十一传位时授予继承人“圣剑”的传说,相传那把“圣剑”原先就藏于这座藏经阁中。总之这里充满了各种奇怪的元素。

塔普伦寺原先也是座规模宏大的寺庙,长1000米,宽600米,如今只剩下40米×30米的内部回廊结构了。布局与小吴哥类似,甚至都建有同款的回音塔。但随着吴哥王朝的衰落,暹罗军队的入侵,塔普伦寺被热带丛林所吞没,形成了极为壮观的“树寺共生”景象。

图为塔普伦寺

被当地人称为“蛇树”的卡波克树(Kapok)和榕树,他们巨大的根系如同巨蟒一般穿透石板,缠绕立柱,爬上屋顶,甚至包裹住整个塔楼,还继续向上生长。这种建筑和自然相互交融的奇特景观,也被巧妙地融入到了电影《古墓丽影》里,呈现出一种魔幻的氛围。

图为《古墓丽影》电影与塔普伦寺对比

剩余的一些景点

图为塔逊寺、班蒂色玛和皇家浴池位置

其实剩余的所有景点都是二十一在位时期所建造的,但相比之下没有那么多独特之处,就放在一起简单讲一下吧。

塔逊寺(Ta Som):“塔逊”是一位将军的名字,据说是二十一为了纪念这位部下而修建的这座寺庙。塔逊寺可以说是一个微缩版的大杂烩:门楼被大树覆盖,有塔普伦寺的影子;塔楼是四面佛的样式,是巴戎寺的风格;墙面上又雕刻有精细的女神像,是继承了女王宫的特点。

图为塔逊寺的四面佛塔楼

图为塔逊寺墙壁上的蒂娃妲女神浮雕

班蒂色玛(Banteay Samre):这座寺庙不在任何的游览线路上,非常小众,甚至连确切的建造时间都没有。寺庙名字直译过来是“色玛族的城堡”,色玛族是柬埔寨山区的少数民族,这座寺庙也是当时的贵族所建,来历是不是很像女王宫?不仅如此,布局紧凑,繁复的雕刻,也仅次于女王宫的工艺水平。

图为班蒂色玛寺

皇家浴池(Srah Srang):这是一块长700米、宽300米的水池,水池底部通过导管与暹粒河相连,既能防洪又能抗旱,同时这里还肩负着重要的“圣水仪式”。水池中央建造有“十”字形的仪式平台,两侧立有娜迦栏杆和狮雕。据《真腊风土记》所记载,国王每年都会举行盛大的“御耕节”,会在这一平台上沐浴净身,象征着与自然力量的沟通。

图为皇家浴池和十字形仪式平台

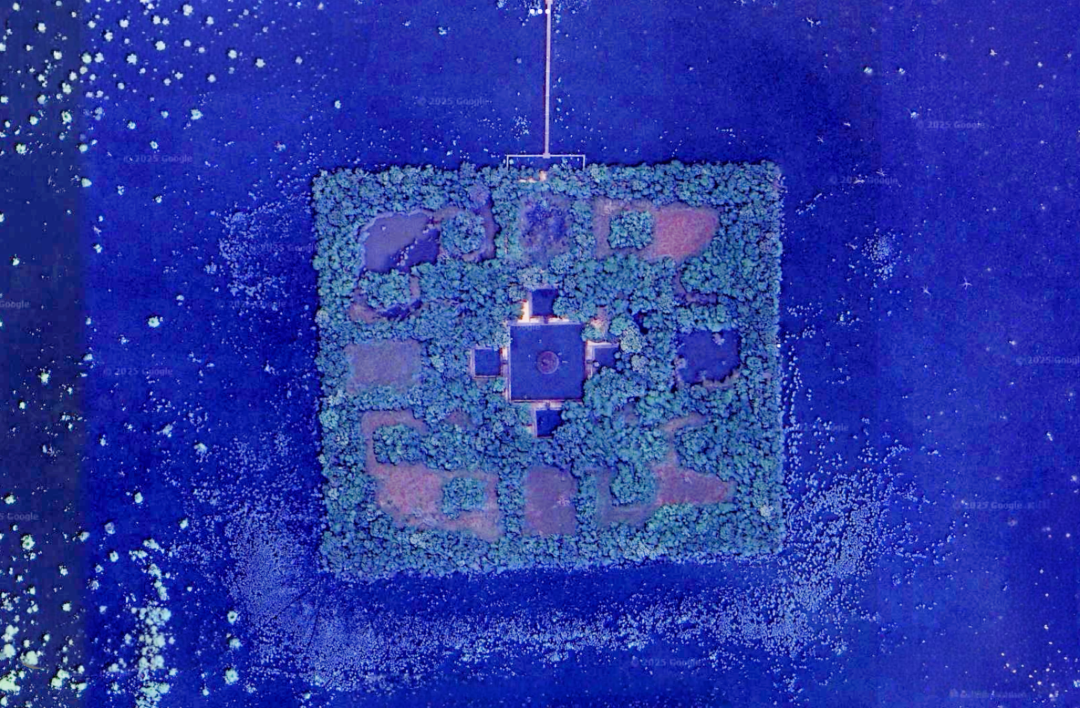

涅槃寺和龙蟠水池(Neak Poan)

图为涅槃寺和龙蟠水池位置

在塔逊寺和圣剑寺中间,有一块长3公里、宽900米的巨大水池“北池”,在水池中央有一座长约400米的正方形寺庙“涅槃寺”,北面通过“涅槃桥”与陆地相连。而在涅槃寺的中央又建有一块正方形的水池“龙蟠水池”。水池中央建有一座圆形的雕像台基,原先是两条娜迦蛇缠绕向上的雕像。水池的四个方位各建有一块长方形的小水池,通过一根直径30厘米的导管连接,再从兽首喷口喷出,形成一个十字形的布局,象征着须弥山和四大部洲。

图为涅槃寺中的龙蟠水池

图为涅槃寺的卫星图

涅槃寺之所以建造这么精巧的水利结构,除了美观外,更重要的目的是医疗。四个兽首喷口(东人、南狮、西马、北象)分别对应着土、火、风、水四大元素,医师会在中央池种植草药,雨季时药水通过喷口流入小池,患者再按照病情选择对应元素的水池沐浴。整个过程既充满神圣性,又具备一定的药用功能。涅槃寺并不是王室专用的,而是完全对公民开放,当时的吴哥像这样的疗养院,全国总共还有102座,这个理念就非常“大乘佛教”。

斑黛喀蒂(Banteay Kdei)

图为斑黛喀蒂位置

图为斑黛喀蒂寺正面

终于来到了吴哥窟的最后一座寺庙,也是整个柬埔寨之行最后一个景点。

斑黛喀蒂寺位于皇家浴池的西侧,在整个吴哥遗迹群中并不起眼,是一座700米×500米的扁平寺庙。四层同心围墙包围着17.5米高的主塔楼,周围也建有四座角塔,塔门也是四面佛风格。整个寺庙被围墙和立柱分割成无数个小空间,正如“斑黛喀蒂”的含义“小房间组成的城堡”一样。如果没有之后重大的考古发现,这座寺庙可能也就这样被一笔带过了。

图为斑黛喀蒂寺侧面

这还要从二十一死后开始讲起。当时的吴哥王朝刚刚经历过扩张,版图达到鼎盛,但也因为频繁的战争和大规模的营建耗费了大量国力。外敌崛起,内部分裂,为了弥合矛盾挽救王朝,二十三放弃了前任信奉的大乘佛教信仰,转而推崇婆罗门教湿婆派,并试图清楚佛教在吴哥的影响。

他下令拆除部分佛教寺庙或者改造成婆罗门教风格,比如将巴戎寺中央的佛像替换成林伽等等。大量的佛像被毁坏被抛弃,很多虔诚的佛教徒为了保护佛像,将其集中埋藏于地下免遭破坏。而这一埋藏地点,就位于斑黛喀蒂寺西塔门前的沟渠内。

图为斑黛喀蒂西塔门前的考古现场

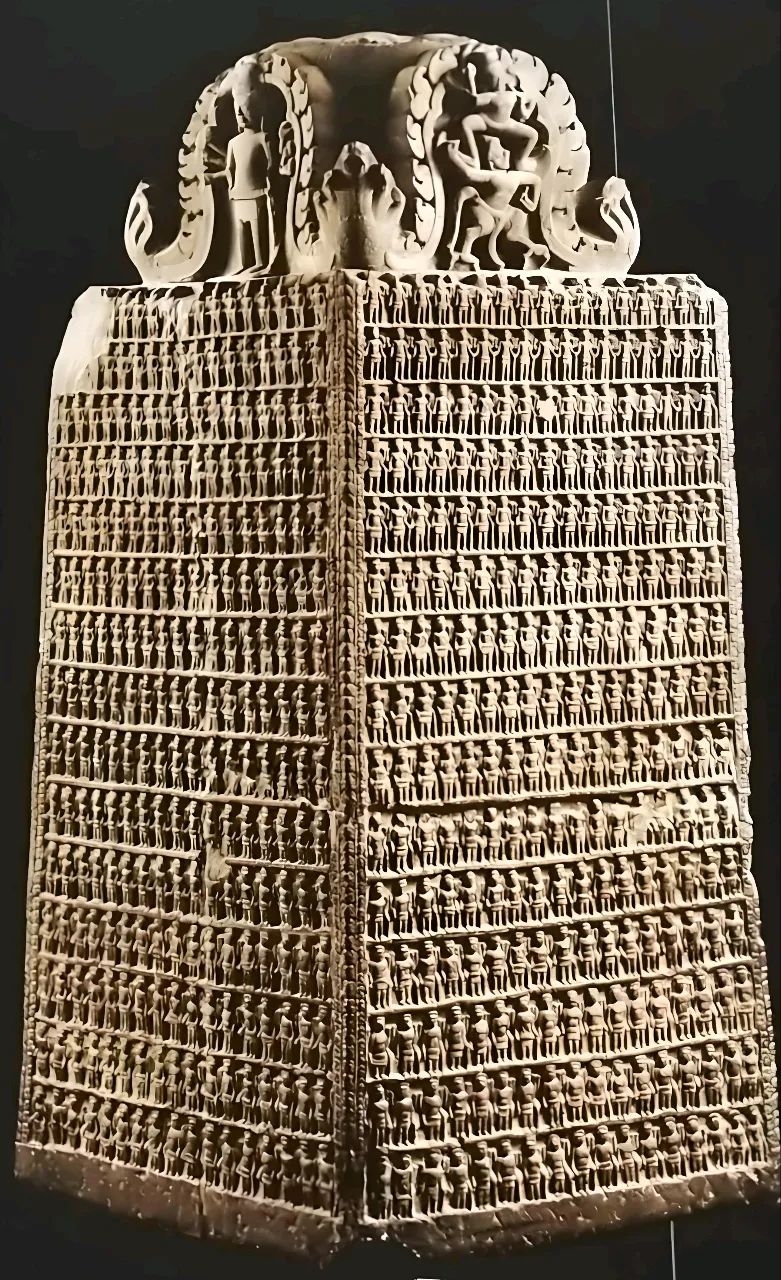

在2001年,日本上智大学与柬埔寨国立艺术大学联合考古队在这一沟渠内出土了多达274尊的佛像。这些佛像多为砂岩材质,种类丰富,包括菩萨像、女神像、佛陀立像和坐像等,技艺精湛,表情生动。其中最为震撼的是一尊雕刻立柱,柱身布满了1008尊小佛像,俗称“千佛石柱”,绝对是吴哥王朝雕刻艺术的巅峰之作。跨越了7个世纪,吴哥人与现代人完成了一次不可思议的交接,想必这也是当时那些佛教徒们最向往的事情吧。

图为吴哥出土的“千佛石柱”

之后的吴哥王朝就一落千丈了。二十三的宗教改革并没有达到力挽狂澜的效果,二十四又改信了上座部佛教,内政的不稳定,外敌的入侵,洪水的泛滥……在二十六在位时期,暹罗军队完全攻占了吴哥都城,王室迁都到了金边,维持了600多年的吴哥王朝灭亡。

好啦,又一个国家写完啦。尽管耗费了很长的时间,但吴哥窟还是非常值得停留一下的。吴哥窟就像一篇凝固的史诗,每一寸石壁都镌刻着古老王朝的辉煌与沧桑,每一道光影都诉说着岁月的流转与变迁。那些被时光雕琢的神像与浮雕,仿佛也在低语着千年前的故事,让人心驰神往。

图为已点亮的国家

【尾巴】

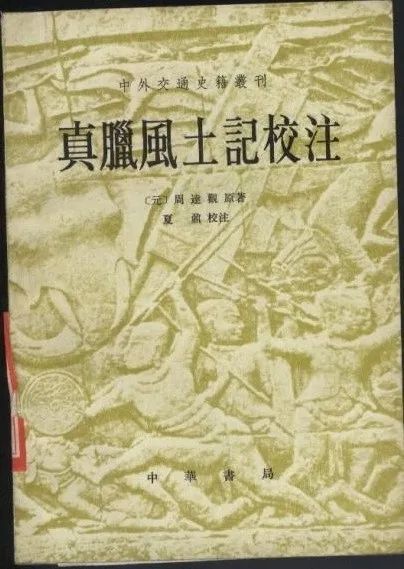

最后来介绍一本详细介绍吴哥王朝盛况的书,绝对是一手资料。

图为《真腊风土记校注》封面

由元朝周达观所著的《真腊风土记》。这是周达观跟随元朝使团前往真腊,在都城吴哥停留约一年,在后一年返回中国后所写成的。当时的元朝和真腊是有外交往来的,使团可能也肩负着政治和贸易使命,说白了就是间谍任务,他事无巨细地记录了吴哥城的天气地理,政治制度,经济民生,文化习俗等等,其记录肩负着纪实和史料价值。周达观出使真腊时,是吴哥第二十四任君主,也是倒数第三位,当时的吴哥远不是最鼎盛的时期,但还是让周达观震撼不已。

这本书不长,略微有些不尽兴。元朝的文言已经有些白话了,可读性还是可以的。

搜索

搜索

VA SREYHEAB

VA SREYHEAB 创始人

创始人 王文鑫手机店

王文鑫手机店