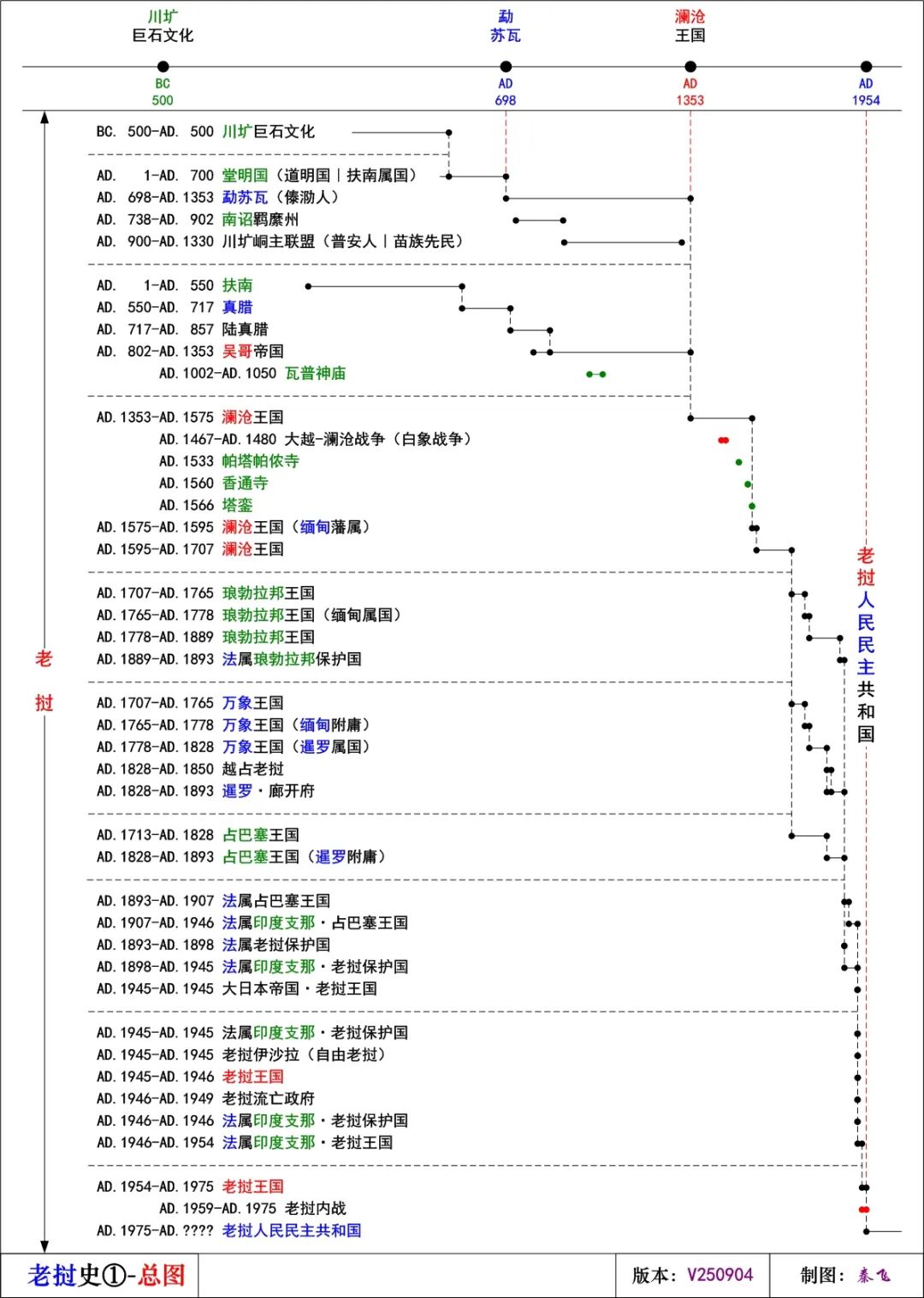

在东南亚腹地的群山与湄公河之间,老挝的历史如同一部镌刻于佛寺贝叶之上的漫长史诗。公元1353年,法昂王统一诸邦,建立澜沧王国,以“百万大象”之名开启老挝第一个统一王朝的时代。他自高棉引入的上座部佛教,不仅成为供奉的信仰,更与王权深刻交织,共同构筑起国家的精神骨架与统治基石——寺庙的钟声与王朝的兴衰从此同频共振。

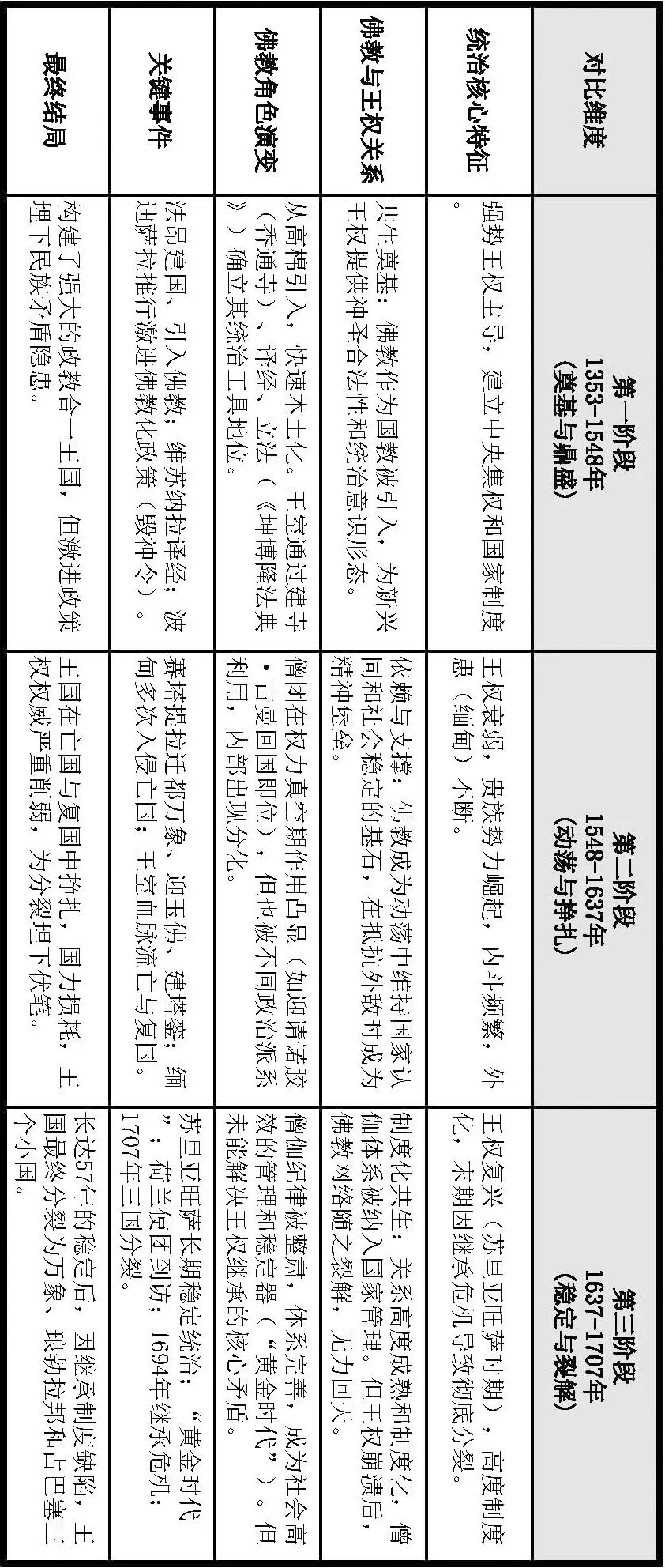

纵观澜沧三百五十余年国祚,佛教始终是贯穿王朝命运的核心脉络。从琅勃拉邦的古都梵唱,到赛塔提拉迁都万象、兴建巍峨塔銮(见下图);从维苏纳拉译经弘法的文化盛景,到苏里亚·旺萨时期王权与僧伽共治的“黄金时代”,佛教既为君主提供统治的合法性,也为百姓构建秩序的屏障。然而,当1694年旺萨王崩逝后继者无人,王权失坠,佛教网络亦随之裂解,终使统一王国从1707年开始逐渐裂为三国。

这段历史不仅是一个王朝的兴亡录,更揭示着权力与信仰相互依存、彼此塑造的永恒命题。澜沧王国的历史提醒着我们:最坚固的统治,奠基于心灵之上的认同;而最深刻的衰落,始于精神共识的消逝。当我们在时光中回望这座佛国,所见不仅是消逝的王权与金色的佛寺,更是一个民族在信仰与命运间寻求平衡的漫长旅程。

-以 佛铸剑-

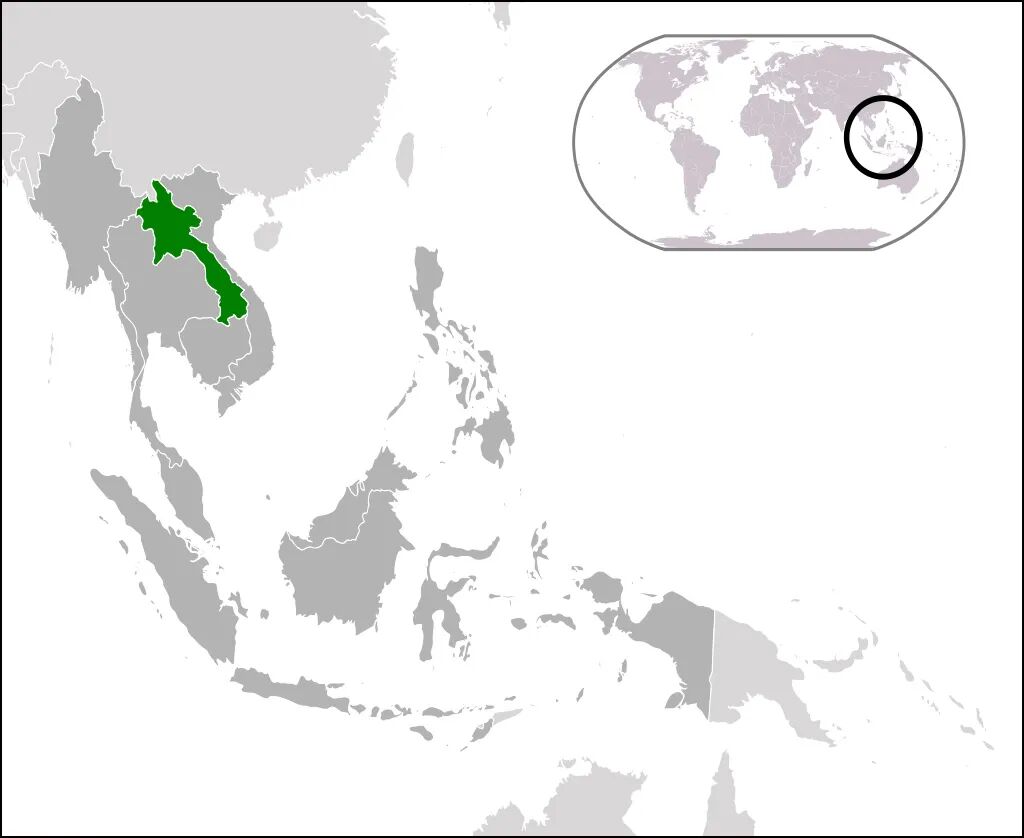

公元1353年,在摆脱了素可泰王国(泰国历史上的一个王国)的影响后,法昂(下图为位于万象的法昂王雕像)于勐苏瓦(今琅勃拉邦)建立了澜沧王国(意为“百万大象”),标志着老挝历史上第一个统一王朝的诞生。

法昂的早年流亡经历深刻影响了他治国方略的形成。他在柬埔寨高棉宫廷度过的岁月,不仅让他获得了军事支持,更重要的是接触并理解了上座部佛教以及高棉帝国将“神王”观念与佛教仪轨紧密结合的统治模式。这一模式的核心在于利用宗教的神圣性为世俗王权提供合法性支撑。

据《澜沧纪年》等史料记载,法昂返回故土时,不仅带回了高棉王赐予的军队,还特意延请了高棉僧团,其中就包括可能担任僧王或重要导师的高僧马哈·帕萨曼。这些僧侣带来了完整的巴利文三藏经典和一套服务于王权的宗教仪式体系。更重要的是,随上座部佛教进入首都勐苏瓦的,还有一尊高83cm,金箔覆盖的青铜佛像——勃拉邦佛(见下图)。首都也因此改名为琅勃拉邦,即“勃拉邦佛之都”。勃拉邦佛是老挝国宝,也是老挝由虔诚佛教徒统治的象征。

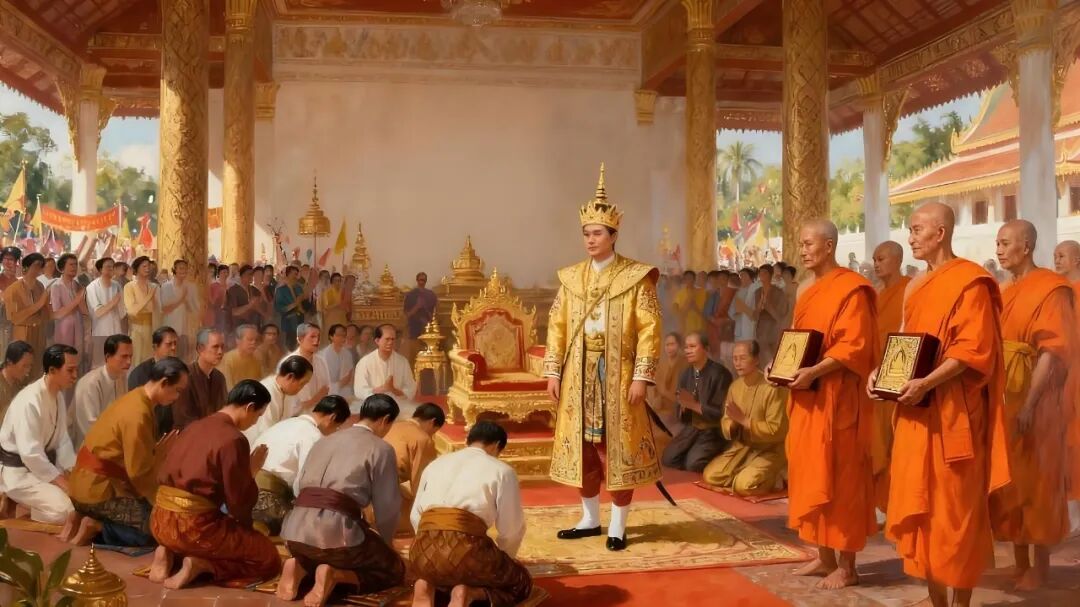

法昂在琅勃拉邦的登基典礼本身就是一次精心策划的政教合作展示。他摒弃了传统部落首领的仪式,转而采用高棉风格的佛教加冕礼。僧团领袖为其施行神圣的洒水礼,并授予他“至高无上转轮王”(相当于把印度教神王、佛教法王、本土君权三重合法性熔铸一体)的称号。这个源自印度宇宙观的称号比“国王”更具神圣辐射力——既暗示他像阿育王(见下图,被尊为转轮圣王的孔雀王朝君主)那样护持佛法,又强调王权来自宇宙秩序而非军事霸权。

为了将这种理念制度化,法昂时期或稍后(传统归功于他)编纂了《坤博隆法典》,其中明确提出“王即法,法即佛”的原则,将国王置于佛法的具体体现者和捍卫者的位置。法典还奠定了以佛教为核心的社会等级结构:僧侣阶层被置于最高层,享有免除赋税和劳役的特权,其内部司法事务由独立的僧伽法庭审理;其下是王室、平民和奴仆。这种结构赋予了僧侣阶层崇高的社会地位,同时也明确了他们对王权的依附性。

对瓦普神庙(见上图)的改造尤为关键,这是一项宗教融合的典范工程。考古证据表明,大约在1358年,这座重要的宗教遗址经历了重大改建,新增了佛塔,并在内部同时供奉着象征印度教的林伽和代表佛教的佛陀舍利。这种兼容并蓄的策略,有效化解了当地根深蒂固的原始信仰和印度教传统对佛教传播的潜在阻力,将不同信仰的圣地整合进新的国家宗教体系中,服务于王国的统一。

1373年法昂被贵族废黜后,其子桑森泰继位。桑森泰继承并系统化了其父的佛教国策,致力于将僧团更深地纳入国家行政框架。1376年,他下令进行了澜沧历史上首次全国僧侣普查,登记僧侣人数逾两万。随后建立了层级分明的僧阶制度:最高为“王师”,其次是统领地方僧团的“省僧长”、“县僧长”,最基层是“乡村僧侣”。这一僧阶体系被设计成与王国的行政体系平行运作,相互对应。

1380年颁布的《税收法令》更规定,每个村落必须供养至少五名僧侣,其基本口粮由国库直接供给。这些措施不仅确保了僧侣的生活来源,稳固了僧团基础,更使佛教组织成为国家机器不可或缺的组成部分,僧侣在基层社会教化、维持秩序方面发挥着官方难以替代的作用。

进入15世纪,澜沧王国经历了内部的动荡,但佛教在王权维系中扮演了关键角色。1428年国王兰亨登去世后,王后南胶皮帕( 或称马哈代维)长期摄政,她随意废立国王,导致国家陷入长达二十多年的混乱(1428-1440年)。然而,值得注意的是,尽管王室内部斗争激烈,佛教僧团体系在地方层面仍然相对稳定地运转。1438年,南胶皮帕最终立乍加帕·片漂为王,并在其亲政后(1440年)政局才趋于平稳。这段内乱时期表明,佛教僧伽作为社会稳定的基石,其影响力有时能超越王室的短期纷争。

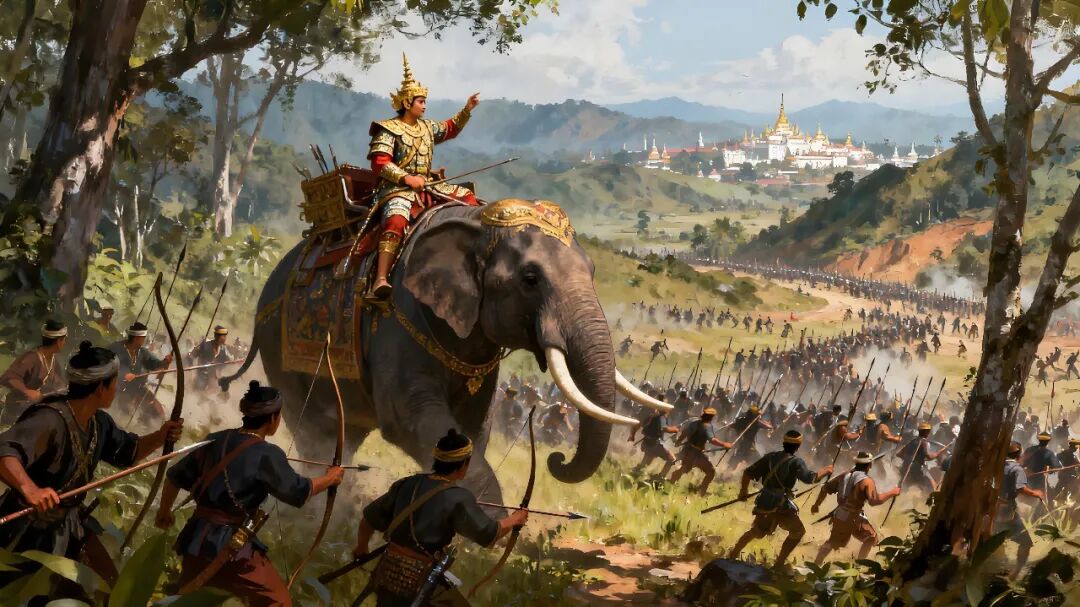

乍加帕的统治(1438-1479年)见证了澜沧王国面临首次重大外部危机——越南后黎朝的入侵(史称:大越-澜沧战争,又名:白象战争)。1479年农历十月,黎圣宗(见上图)以澜沧支持其藩属川圹(盆蛮)反叛及历史宿怨为由,派遣大军分五路入侵澜沧。越军势如破竹,攻陷首都琅勃拉邦,乍加帕国王仓皇逃亡楠府。

在这国难当头之际,佛教场所成为抵抗的象征和民族精神的寄托。乍加帕之子苏瓦那·班朗在南方自立为王,组织抵抗力量,最终成功驱逐了入侵者,夺回了首都。战争虽然以澜沧的惨重损失告终,但佛教作为凝聚人心的力量得到了彰显。战后,苏瓦那·班朗(1485年去世)及其弟拉森泰·布瓦纳(1485-1495年)在位期间,国家致力于恢复。

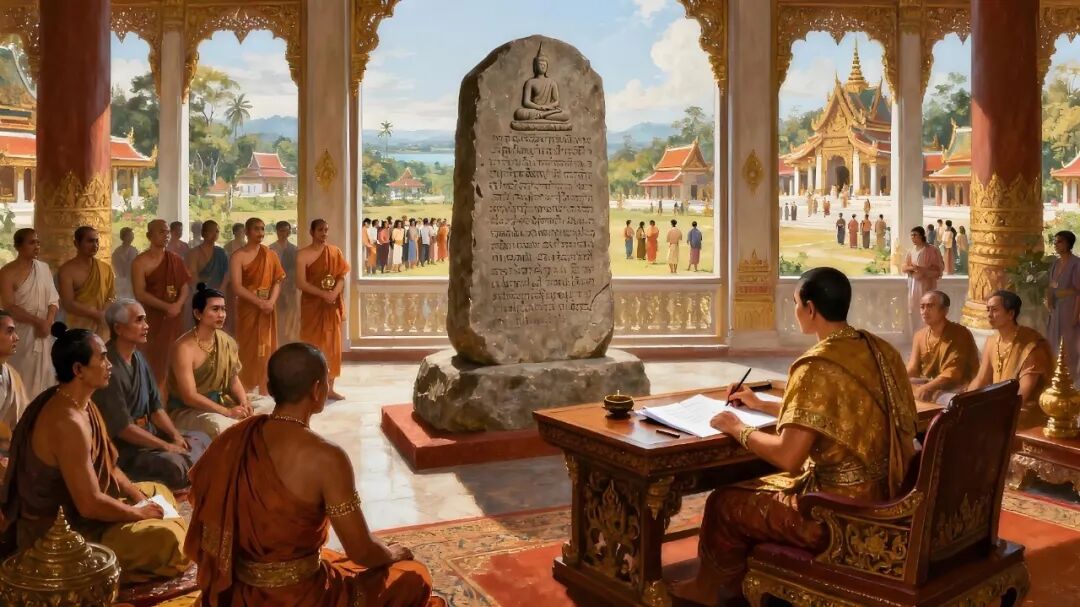

维苏纳拉(1500-1520年在位)的统治是澜沧王国佛教本土化和文化繁荣的重要时期。他做出了一项具有深远影响的决策:主持将佛教经典从巴利语大规模翻译成老挝语(老挝文)。这项浩大的文化工程持续多年,最终产生了老挝文版本的《三藏经》和《本生经》等重要经典(上图为维苏纳拉在位期间建造的维苏寺)。

1513年,为了使这些珍贵的本土化经典得到妥善保存和弘扬,维苏纳拉下令在当时的首都琅勃拉邦建造了著名的维苏寺(即:维苏那拉特寺)。这座寺庙的设计融合了地方特色,其标志性的莲花形佛塔(见上图)采用了独特的老挝风格,成为早期老挝佛教建筑的杰出代表。维苏纳拉王的名字也与这座寺庙紧密相连。

此外,另一座重要的寺庙,香通寺(见上图,下图为香通寺的金色门廊),也在这个时期(约1513年)由维苏纳拉下令进行了大规模扩建和装饰,成为王室的御用寺庙和举行重要仪式的场所。香通寺以其华丽的主殿、精美的马赛克装饰(尤其是后墙著名的“生命之树”镶嵌画)和独特的屋顶造型(多层叠落,象征佛教三宝;檐角饰有那迦蛇神,融合本土水神信仰)而闻名,完美体现了这一时期佛教艺术的老挝化进程。维苏纳拉的政策使得佛教经典不再仅为精通巴利语的僧侣垄断,开始深入老挝语世界,极大地促进了佛教在普通民众中的传播和本土文化的形成。

1520年,维苏纳拉之子波迪萨拉一世(1520-1548年在位)即位。波迪萨拉因其长期在清迈兰纳王国修学的经历,深受当时兰纳地区佛教改革思想(特别是强调戒律纯正和反对民间神灵崇拜)的影响。他对佛教在王国内的地位提出了更为激进的要求。1523年,他颁布了著名的《毁神令》,要求在全国范围内摧毁所有传统的“皮神”(phi,即万物有灵信仰中的神灵)祭坛,代之以佛教寺庙。法令措辞严厉:“凡有村处,必立佛寺;凡有寺处,必毁神坛”。这项强制性的宗教改革政策旨在确立佛教为唯一合法的国家宗教,扫除地方性原始信仰对王权和佛教权威的潜在挑战。

然而,这种激进政策在川圹高原地区遭遇了顽强的抵抗。当地以苗族为主的部落,长期信奉万物有灵,尤其是围绕着神秘的石缸群(见上图)进行祭祀活动。他们强烈抵制摧毁自己神圣祭祀场所的命令。冲突在1527年激化,波迪萨拉一世发动了被后世称为“圣/战”的军事行动,派遣由部分僧侣支持的军队前往川圹镇压。这次行动摧毁了数十个重要的传统祭祀中心(有记载称达四十三个之多),并将缴获的祭祀法器(如铜鼓、祭祀石具等)熔铸成佛教造像(如佛像、法器等)。

波迪萨拉一世试图用这种象征性的手段,将地方神灵的“力量”强行转化并纳入佛教体系之中。虽然此举在短期内强力推行了佛教,暂时压制了公开的抵抗,并进一步抬高了佛教的国教地位,但它严重伤害了川圹高原地区少数民族的感情和文化传统,种下了深层次的民族矛盾和怨恨的种子,对王国北部的长期稳定造成了隐患。

1533年,波迪萨拉一世征服湄公河西岸(今泰国那空拍侬),当地盛行印度教。他拆除原高棉风格湿婆神庙,在原址建佛塔,宣示澜沧王国对上座部佛教的守护。塔内藏佛胸骨舍利(原藏琅勃拉邦勃拉邦佛寺,1533年移奉至此)。佛塔选址正对湄公河东岸的他曲军事要塞(澜沧前线)。帕塔帕侬寺塔(见上图及下图)高57米(象征澜沧治下57个勐),塔尖黄金伞盖由琅勃拉邦王宫熔铸。这座矗立在泰老边境的圣塔,实为澜沧王国鼎盛时期用信仰浇筑的地缘丰碑。

波迪萨拉一世的统治也见证了与邻国关系的演变。他通过联姻加强了与北方兰纳王国的联系,娶了兰纳公主为后,并育有一子,即未来的赛塔提拉。这一联姻为日后澜沧短暂介入兰纳事务埋下了伏笔。1546年,兰纳王国因长期内乱导致王位空虚,遣使至澜沧请求波迪萨拉派遣一位王子前往继承王位。波迪萨拉一世派遣了自己的儿子赛塔提拉率军前往清迈。1547年,年轻的赛塔提拉在清迈加冕为兰纳国王,一度将澜沧王国的影响力扩展至泰北地区。然而,这种联合并未持久(下图为1540年前后的东南亚政治版图)。

1548年,波迪萨拉一世在一次意外事故中去世。他的突然离世在澜沧国内引发了一场短暂的王位继承危机。当时仍在清迈担任兰纳国王的赛塔提拉,听闻父王去世的消息后,不得不迅速返回琅勃拉邦以平息国内的权力争斗。他成功击败了争夺王位的兄弟们,于1550年正式成为澜沧的新国王。而在他忙于处理国内事务期间,兰纳的贵族们已经转而拥立了孟乃的王子密谷提为新的兰纳王,澜沧王国因此永久性地失去了对兰纳的直接控制权。波迪萨拉的去世,标志着一个充满活力但也颇具争议的统治时代的结束。

纵观自1353年法昂建都琅勃拉邦至1548年波迪萨拉一世去世的近两百年历史,澜沧王国的兴衰与佛教的发展始终紧密交织,形成了一种独特的共生关系。这一时期是澜沧王国作为统一佛教王国的形成、确立和内部整合的关键阶段,佛教不仅是信仰,更是王权合法性的源泉、社会组织的框架和文化认同的核心。这种深刻的共生关系,既成就了澜沧的辉煌文化,也为其后续历史的发展轨迹定下了基调。

-佛 鼎国盛-

公元1548年,赛塔提拉(下图为位于万象塔銮前的雕像)成功挫败所有竞争对手,在琅勃拉邦正式加冕为澜沧国王。登基之初,年轻的国王便面临着国内王权初定不稳、外部强邻环伺的严峻局面。他深知,要巩固统治、抵御外侮,除了强大的军事和行政力量外,更需要一个强有力的精神支柱来凝聚人心,而这个支柱,非佛教莫属。他与佛教的关系,将深深影响其统治策略和王国的命运。

赛塔提拉一世首先做出了一项具有深远战略意义的决定:迁都。1560年,他将王国的首都从位于北方的琅勃拉邦南迁至囊汉(即今老挝首都万象)。这一决策基于多重考量。在地缘政治上,万象更靠近王国地理中心,便于控制南北领地,也远离了北方缅甸东吁王朝日益增长的威胁;在经济上,万象地处湄公河冲积平原,土地肥沃,物产丰富;而在宗教文化层面,万象更靠近高棉文化圈,便于获取佛教资源、人才和艺术灵感,也远离了琅勃拉邦地区某些根深蒂固的地方势力和传统信仰残余。迁都本身就是一个强烈的政治信号,标志着赛塔提拉意欲建立一个更集权、更强盛、更以佛教为核心的新王朝中心。

迁都后,赛塔提拉一世立即启动了一系列宏大的佛教工程,这些工程不仅是为了供奉信仰,更是为了彰显王权、凝聚国力和提升王国的国际宗教地位。其中最为核心的项目有两项。

第一项是迎请并供奉著名的翡翠玉佛(现供于泰国曼谷玉佛寺,见上图)。这尊被视为护国圣物的珍贵佛像原供奉于清迈。随着澜沧王国失去对清迈的控制以及清迈陷入缅甸威胁和内乱,赛塔提拉一世敏锐地抓住时机。大约在1551年或稍后,他派遣军队前往清迈,以“保护圣物”的名义,将这尊无价之宝迎请至新都万象。这一行动具有多重意义:在宗教层面,玉佛的到来使万象取代清迈,成为上座部佛教新的重要中心,极大地提升了澜沧王国在佛教世界的声望;在政治层面,它象征着澜沧继承甚至超越了兰纳的佛教正统性,是对失去兰纳领土的一种精神补偿和对国民士气的鼓舞;在国内统治上,玉佛作为至高无上的王室护身符和王国象征,成为赛塔提拉一世神圣王权不可置疑的物化体现。

为了安置这尊至宝,赛塔提拉一世下令在万象王宫旁建造了宏伟的玉佛寺(见上图)。这座寺庙的设计匠心独运,融合了兰纳、高棉和老挝本土的建筑艺术精华,象征着澜沧作为融合并超越周边文明的佛教中心。玉佛寺不仅是供奉圣物的场所,更成为王室最重要的宗教仪式中心,国王在此接受僧团的祝福,重大的国家决策也常在此宣告,佛教的权威与世俗的王权在此紧密结合,相互辉映。

赛塔提拉一世另一项不朽的佛教工程是重建万象的标志性建筑——塔銮(意为“大佛塔”,见上图)。原址上可能已有前代的小佛塔,但赛塔提拉一世决心将其建造成代表澜沧王国巅峰荣耀的丰碑。工程于1556年左右启动,在其统治期间基本成形。

重建后的塔銮高达45米,通体覆盖金箔,在阳光下金光璀璨,气势恢宏。其设计遵循严格的佛教宇宙观和数理象征:巨大的方形基座象征大地;中层覆钵式结构代表须弥山;环绕基座和中层的众多小塔(共30座)象征佛教的三十种波罗蜜(完美德行);中间层24个小佛龛代表过去二十四佛;顶层莲花座上高耸的尖塔则直指苍穹,象征涅槃解脱和宇宙中心。

塔銮不仅成为澜沧王国至高无上的宗教圣地,是国家的精神心脏,更发挥着实际的政治和经济功能:其坚固的地宫被用作国家金库,存放着王室积累的巨额黄金、宝石和重要文献(如《坤博隆法典》)。塔銮的建立,是赛塔提拉一世将佛教世界观、王权合法性以及国家财富与力量完美融合的巅峰之作,是王权与佛教共生关系最耀眼的地标。

然而,赛塔提拉一世的宏图伟业面临着残酷的外部挑战。缅甸东吁王朝在雄主勃印囊(或译莽应龙,见下图)的带领下正如日中天,四处扩张。1558年,缅甸大军攻陷清迈,兰纳王国成为其附庸。赛塔提拉曾试图救援,但被强大的缅军击退。这更坚定了他迁都的决心。

1565年,勃印囊在降服暹罗阿瑜陀耶王国后,腾出手来大举入侵澜沧。缅军兵锋直指万象,并于同年1月攻陷了这座新都。赛塔提拉一世展现了他坚韧的一面,并未投降,而是带领军民退入山林进行顽强的游击抵抗。缅军虽占领都城,却无法捕捉到澜沧军主力,加之补给困难和疾病困扰,最终在8月撤离,但他们掳走了赛塔提拉之弟、年仅18岁的琅勃拉邦王乌巴哈作为人质。

1568年,赛塔提拉一世试图趁缅军围攻再次反叛的阿瑜陀耶时出兵救援以牵制缅甸,却在巴塞河口战役中惨败。1569年,在彻底征服阿瑜陀耶和清迈后,缅甸大军再次卷土重来入侵澜沧。1570年2月,缅军再次占领万象。赛塔提拉一世继续其山地游击策略,缅军疲于奔命,最终未能彻底征服澜沧王国,不得不再次撤退。

战争期间,佛教机构成为了国家存续的重要支撑。寺庙不仅是民众的避难所,僧侣们在动荡中努力保存文化典籍(如维苏纳拉时期翻译的老挝文佛经),安抚流离失所的百姓,并在精神上鼓舞抵抗意志。王权虽然暂时退守山林,但佛教网络在基层社会的根基依然存在,成为王国抵抗外敌的精神堡垒和未来复兴的火种。赛塔提拉一世即使在最艰难的时刻,也未曾放弃对佛教的支持,因为这关乎统治的根本合法性。

1572年,国内局势稍稳后,赛塔提拉一世做出了一个极具争议的决定:出兵攻打南方的柬埔寨。其动机可能包括转移内部矛盾、争夺湄公河下游控制权或报复柬埔寨在其抵抗缅甸时未施援手。然而,这次远征以灾难告终。澜沧军队在柬埔寨境内遭遇惨败,赛塔提拉一世本人也在撤退途中神秘失踪。他的突然离世,如同其父波迪萨拉一世一样,再次给王国带来巨大的震荡。

赛塔提拉一世的丞相森苏林迅速行动。他以赛塔提拉之子尚年幼为由,镇压了反对派贵族,自立为王。此举缺乏足够的法统依据,引发了国内外的质疑。缅甸勃印囊得知赛塔提拉死讯且新王未得到其认可后,多次遣使交涉未果,遂决定再次武力干预。

1574年,勃印囊亲率大军入侵澜沧。森苏林应对失措,弃守首都逃入深山。缅军占领万象后,虽入山追剿未果,但成功扶持了被他们扣押多年的前琅勃拉邦王、赛塔提拉之弟乌巴哈为傀儡国王,并留下大臣辅政。澜沧王国至此正式沦为缅甸的藩属国。

森苏林不甘失败,试图反击,却在1575年进攻缅甸控制下的孟山(可能在今越南山罗一带)时兵败被俘,被押往缅甸囚禁。1579年,赛塔提拉之女比亚觉在南方阿速坡一带发动起义反抗缅甸及其傀儡政权,一度攻占万象,但最终被缅军镇压下去(下图为缅甸东吁王朝极盛时的版图)。

乌巴哈在缅甸的监护下统治澜沧,但根基不稳,统治不得人心。1588年,乌巴哈去世,缅甸方面未及时任命新王,澜沧陷入长达近两年的空位期(1588-1590年)。在这段权力真空期,国家面临分崩离析的危险。此时,佛教僧团展现了其超越王权更迭的凝聚力。以万象僧团为首,联合各地高僧,派遣使团冒险前往缅甸首都汉达瓦底,请求缅甸释放并允许赛塔提拉一世的儿子诺胶·古曼回国继位。

1590年,诺胶·古曼(1590-1596年在位)在万象正式即位。他的登基,标志着赛塔提拉直系血脉的回归,也体现了僧团在维系王室法统和国家统一中的关键作用。诺胶·古曼统治期间,致力于恢复国力,整肃内政。1595年,他敏锐地抓住缅甸因勃印囊去世后陷入内乱的机会,果断宣布澜沧脱离缅甸独立,摆脱了长达二十余年的附庸地位。

诺胶·古曼于1596年去世,无子嗣。澜沧贵族拥立了赛塔提拉一世的侄子(也是其女婿)伏腊旺萨(1596-1621年在位)为摄政王,辅佐诺胶·古曼年幼的儿子乌班尤瓦拉。伏腊旺萨的统治相对平稳,他继续利用佛教巩固统治。然而,这一时期佛教内部以及与王权的关系也出现了一些微妙变化。一方面,王室继续支持寺庙建设和佛事活动,佛教依然是官方意识形态。另一方面,地方势力,特别是掌握地方寺庙资源的贵族或僧团领袖,有时会利用宗教影响力挑战中央权威或争夺资源。伏腊旺萨统治后期,权力逐渐集中,他与年轻的乌班尤瓦拉的关系也变得紧张。

1621年伏腊旺萨去世后,乌班尤瓦拉正式亲政,但仅仅一年后的1622年,他就被贵族势力废黜。贵族们拥立了波迪萨拉二世(1622-1627年在位)为国王(见上图)。波迪萨拉二世是森苏林塔的孙子。他的登基,反映了王室内部不同支系(赛塔提拉系与森苏林系)以及贵族集团之间复杂的权力平衡。波迪萨拉二世统治仅五年,于1627年去世。随后,贵族们又先后拥立了伏腊旺萨之子蒙胶(1627年,在位极短)和敦坎(约1627-1633年)为国王。敦坎在位期间,可能相对平静,但史料匮乏。1633年敦坎去世后,贵族们再次推举了伏腊旺萨的另一子维斋(1633-1637年在位)即位。

从诺胶·古曼复国至维斋即位这数十年间(1590-1637年),澜沧王国虽然恢复了独立,但王权始终未能恢复到赛塔提拉一世时期的强势。国王的废立频繁,很大程度上受到贵族集团的操纵,王位在赛塔提拉的不同后裔(包括伏腊旺萨系、森苏林系)间流转(上图为老挝巴色的四千岛)。

佛教作为国教的地位依然稳固,寺庙继续得到供养,佛事活动是国家礼仪的重要组成部分。然而,这一时期佛教与王权的关系呈现出一些新的特点:首先,僧团(尤其是高级僧侣)在王室更迭、尤其是在“空位期”和法统争议中,扮演了更主动的调停者甚至决策者角色(如迎请诺胶·古曼)。其次,佛教圣物(如玉佛[上图及下图皆为今藏于泰国曼谷玉佛寺中的玉佛,上图为着凉季服装、下图为着雨季服装]、佛骨舍利)和重要寺庙的控制权,成为王权合法性和地方权势的重要象征,围绕它们的争夺有时成为权力斗争的延伸。第三,在中央王权相对弱势的情况下,地方上的寺庙网络和僧侣阶层,在一定程度上成为了维持社会基层秩序和文化连续性的稳定器,但也可能被地方豪强所利用。玉佛作为王权象征的地位无可替代,始终供奉在万象的玉佛寺中。

自赛塔提拉一世登基至维斋王统治结束的近九十年,是澜沧王国经历巨变、由盛转衰再艰难复兴的关键时期。佛教的国教地位虽依然稳固,玉佛与塔銮作为国家象征的地位不变,但佛教与王权的关系也变得更加复杂:高级僧团在政治变动中的角色更趋主动;地方寺庙与中央围绕宗教资源(如圣物)的潜在竞争显现;佛教在中央权威弱化时成为社会基层稳定的重要基石。这近一个世纪的动荡与挣扎,为即将到来的苏里亚·旺萨时期的稳定与“黄金时代”埋下了伏笔,也深刻塑造了澜沧王国政教关系的新格局。

-佛裂国碎-

公元1637年,苏里亚·旺萨的登基,开启了一段在澜沧王国历史上被称为“黄金时代”的长期稳定统治(1638-1695年),但最终也未能阻止王国无可挽回的分裂命运。

苏里亚·旺萨即位后,首要任务便是恢复因连年权力斗争而受损的王室尊严和中央权威。他采取了一系列强有力的措施:严厉约束贵族势力,将权力重新集中到国王手中;重建并强化了官僚行政体系;同时,他深知佛教作为国家意识形态支柱和社会稳定基石的重要性,开始系统地修复并提升佛教的地位。他着手整肃僧伽纪律,强调戒律的严格遵守,并大力支持佛教经典的研习和传播。在他的庇护下,万象及其他主要城市的佛教寺院焕发出新的活力,成为学术和礼仪的中心。

值得注意的是,苏里亚·旺萨本人也以对佛教的虔诚和遵循佛法治理国家而闻名,他努力将自己塑造成一位理想的“法王”,以佛教道德准则来引导国家的治理,这赢得了僧团和民众的广泛尊敬。王权在佛教的加持下,重新获得了神圣性和稳固性。

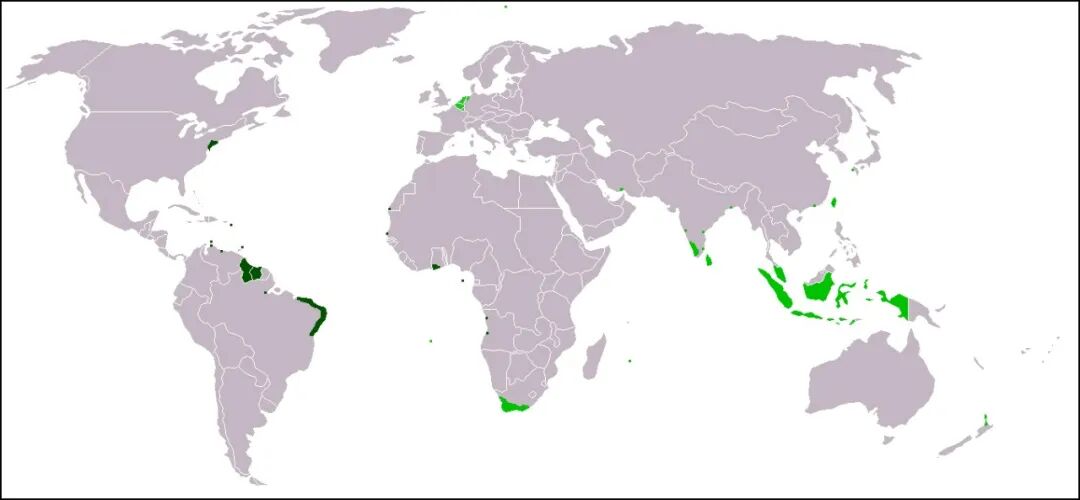

这种稳定与繁荣很快吸引了外部世界的注意。1641年,荷兰东印度公司(上图中的浅绿色为荷兰东印度公司所占领土地)的使节格里茨·范·沃斯滕霍夫率领代表团抵达万象,这是有明确记载的欧洲人首次正式访问澜沧王国。使团受到了苏里亚·旺萨的接见,他们的记录成为后人了解当时澜沧社会风貌的珍贵史料。

沃斯滕霍夫的报告中描绘了一个秩序井然、佛教氛围浓厚的王国:宏伟的塔銮(见上图)金光闪耀,玉佛寺(见下图)庄严肃穆,众多僧侣在街头行走或于寺庙内修行,佛教仪式是国家生活的重要组成部分。这次访问不仅提升了澜沧王国的国际声望,也从侧面印证了苏里亚·旺萨治理下王国的稳定与佛教文化的兴盛。王权通过佛教仪轨和象征物(如塔銮、玉佛)展现其荣耀,而佛教的繁荣则彰显了王国的文明与秩序。

在苏里亚·旺萨漫长的统治期间,佛教与王权的共生关系达到了前所未有的制度化高度。国王不仅是佛教最大的施主,慷慨地赐予寺庙土地、财富和特权,更通过一套完善的僧伽管理体系,将佛教组织有效地纳入国家治理框架。他可能设立了类似“僧王”或最高僧侣领袖的职位,由国王任命德高望重、学识渊博的高僧担任,统领全国僧团事务。地方上,各省、县也设有相应的僧官,形成与行政层级平行的僧伽管理网络。

僧侣的地位崇高,他们在司法、教育、文化传承以及社会救济等方面发挥着不可或缺的作用。佛教教义所倡导的和谐、秩序、道德,通过遍布全国的寺庙网络和僧侣的日常活动,渗透到社会的各个角落,为苏里亚·旺萨的长期稳定统治提供了深厚的思想基础和社会凝聚力。佛教为王的统治提供了神圣合法性,而王权则为佛教的传播和发展提供了物质保障和制度支撑。

然而,苏里亚·旺萨时代表面的繁荣之下,也潜藏着深刻的危机,其中最为关键的就是王位继承问题。苏里亚·旺萨有两位王子。长子因与父王的一名妃子通奸,触犯大忌,被苏里亚·旺萨忍痛下令处死。次子则因与父亲不和,于1686年2月携家眷流亡至邻国暹罗阿瑜陀耶王国寻求庇护。这造成了苏里亚·旺萨晚年身边缺乏明确且成年的合法继承人的困境。

尽管有史料暗示苏里亚·旺萨可能属意于长孙或其他近亲,但出于各种原因,他始终没有正式册立王储或明确指定继承人。这一致命的疏忽,使得维系了近六十年的王权与佛教的共生体系,在王权核心出现真空时变得异常脆弱。

1694年,统治澜沧王国长达57年的苏里亚·旺萨王驾崩。由于没有明确的继承人,王位继承问题瞬间引爆了积蓄已久的矛盾。王国迅速陷入激烈的权力斗争。围绕着不同候选人的派系迅速形成,斗争迅速蔓延全国。

曾经在苏里亚·旺萨治下相对驯服的贵族势力,此时为了各自的利益和拥立对象,不惜兵戎相见。原本作为国家稳定基石的佛教僧团,在此次继承危机中也未能独善其身。高级僧侣们由于其巨大的社会影响力以及对圣物(如玉佛、塔銮)和重要寺庙的控制权,不可避免地卷入了这场漩涡。不同的僧团领袖或重要寺庙,可能出于对法统的理解、对地方利益的考量、或受到不同派系的拉拢,而倾向于支持不同的王位竞争者。

佛教圣物本身也成为权力象征物而被争夺。玉佛作为至高无上的国宝和王权象征,其供奉地万象成为各方争夺的焦点。而在北方,琅勃拉邦的勃拉邦佛(上图为供奉于琅勃拉邦皇家宫殿博物馆内的勃拉邦佛)同样具有神圣地位,成为该地区独立诉求的精神核心。曾经统一于王权之下的佛教网络,在失去强有力的“法王”后,其内部因政治立场的分化而出现裂痕。

王位争夺战主要在苏里亚·旺萨的两位孙子与流亡暹罗的次子赛·翁·顺化之间展开,并迅速蔓延全国。激烈的内战持续数年,各方势力僵持不下。最终,这场漫长的冲突以领土的正式分割告终:1707年,原王国正式分裂为两个独立的王国。

占据南方、以万象为都的一方由赛·翁·顺化统治,他凭借暹罗阿瑜陀耶王朝的支持控制了原首都万象及湄公河中游核心区域,建立万象王国。他将象征澜沧王权的翡翠玉佛继续供奉于万象玉佛寺,以此宣示其统治的合法性,但万象王国自此成为暹罗的附庸。与此同时,占据北方、以琅勃拉邦为都的一方则由苏里亚·旺萨的孙子京吉萨拉统治,建立琅勃拉邦王国。他们依托古老的宗教圣物勃拉邦佛作为精神核心,强调地域传统,试图在暹罗和越南两大强邻间寻求平衡。

1707年的分裂并非混乱的终点。在万象与琅勃拉邦各自独立、相互对峙并时有摩擦的背景下,南方占巴塞地区的老挝贵族势力看到了机会。诺卡萨在柬埔寨的暗中支持下,于1713年正式宣布独立,建立占巴塞王国。该王国控制了湄公河下游肥沃平原及重要的瓦普神庙圣地。至此,曾经统一的澜沧王国在经历了近二十年的战乱与割据后,彻底分裂为三个相互独立、彼此牵制且均受外部势力深刻影响的小国,标志着老挝历史上统一王朝时代的终结和“三国时代”的开启。

澜沧王国三百五十余年的兴衰史,其本质是一部王权与佛教共生共荣又相互掣肘的史诗。法昂王以高棉“神王”模式奠基,将佛教铸成王权合法性的神圣基石;赛塔提拉迁都万象、迎玉佛、建塔銮,使政教合一达至巅峰。佛教网络维系了社会秩序,僧团成为基层治理支柱,甚至在外敌入侵时成为抵抗的精神堡垒。然而,当晚期王权继承失控、贵族割据时,曾统一国家的佛教力量却因依附性而无力弥合裂痕,反随1707年分裂而碎片化。这段历史昭示:最坚固的统治源于心灵认同,而最深刻的崩塌始于精神共识的消逝。

思接千载|视通万里

搜索

搜索