岭南的晨雾中,楼船将军杨仆攻破番禹(今:广州)城门,雒越民众则纷纷倒戈;南越国灭亡、西汉政权遂将百越之地纳入怀中——这便是越南千年北属时期的开端。从西汉的铁犁划开雒田的泥浪,到隋唐的驿马踏遍安南山道,中原王朝的郡县网格层层嵌入这片土地。农耕文明的务实与海洋文明的象征在此碰撞出奇异火花。然而,当清水灌溉出双季稻浪时,长山山脉的密林深处,正悄然孕育着反抗的火种。

近千年的统治并非单方面的征服。汉吏带来的耦耕法翻动了交趾的红土,却也碾碎了雒将世袭的特权;士燮的学堂里传出《左传》的诵读声,而九真女子军腰间的雷鸟纹铜镜仍闪烁着百越图腾。更南方的占婆海岸,印度商船载来的种姓制度重塑了社会,而交州商人缴纳关税的“羞官”封泥与林邑湿婆像的南印度风格(下图为美山圣地的占婆印度教寺庙遗址),共同编织起跨越文明的丝路网络。这种撕裂与交融的张力,在二征夫人挽弓射向汉军象阵的瞬间,在李贲建立万春国时占婆神庙的三层神坛上,达到了惊心动魄的高潮。

当隋朝大军攻灭万春国的602年,交州城头已能闻见唐风。安南都护府的节钺下,佛教寺院与水利工程并起,羁縻州的铜鼓与静海军的战鼓共鸣。南诏象群几度踏破交趾城墙,白藤江的巨木桩却最终阻断了南汉的战船。山河用它的沟壑与潮汐,在红河平原的稻浪与占婆海岸的珊瑚礁间,刻下两种文明的年轮——这或许就是越南注定要承载的宿命,一个在郡县制与部落盟约、汉韵诗与梵咒、铁犁与海船之间,反复寻找自我的漫长故事。

-初次北属-

公元前111年冬,岭南的湿冷雾气尚未散尽,汉军楼船将军杨仆已攻破番禺城门。随着南越国末代君主赵建德被俘,这个由河北真定人赵佗建立的割据政权轰然倒塌。

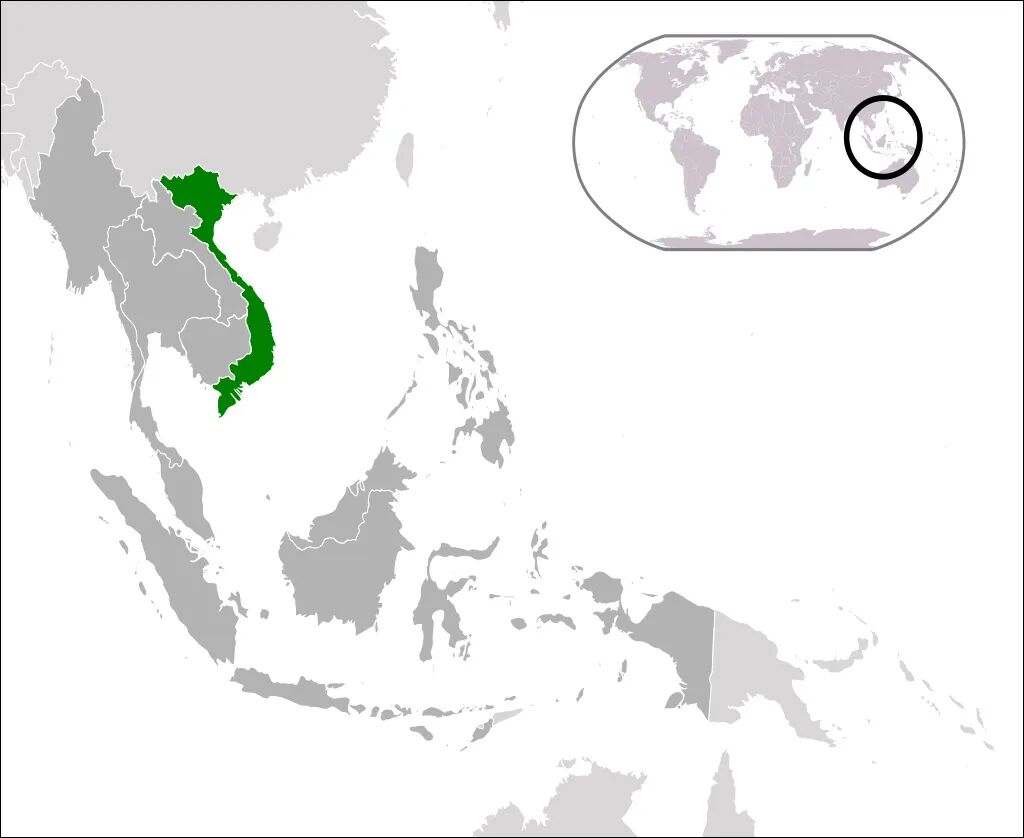

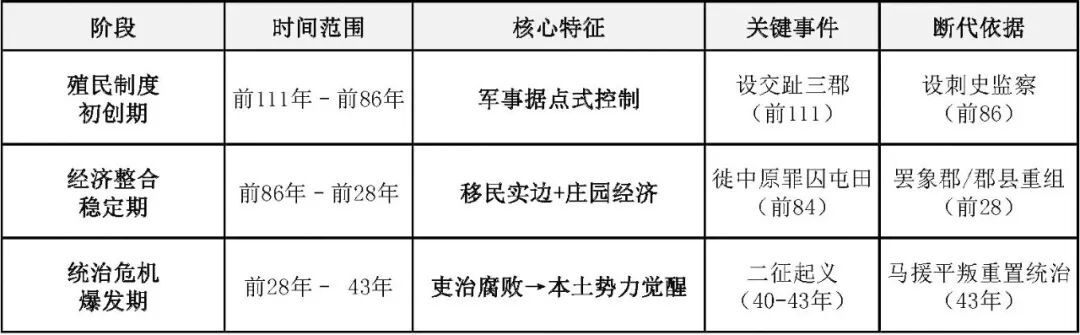

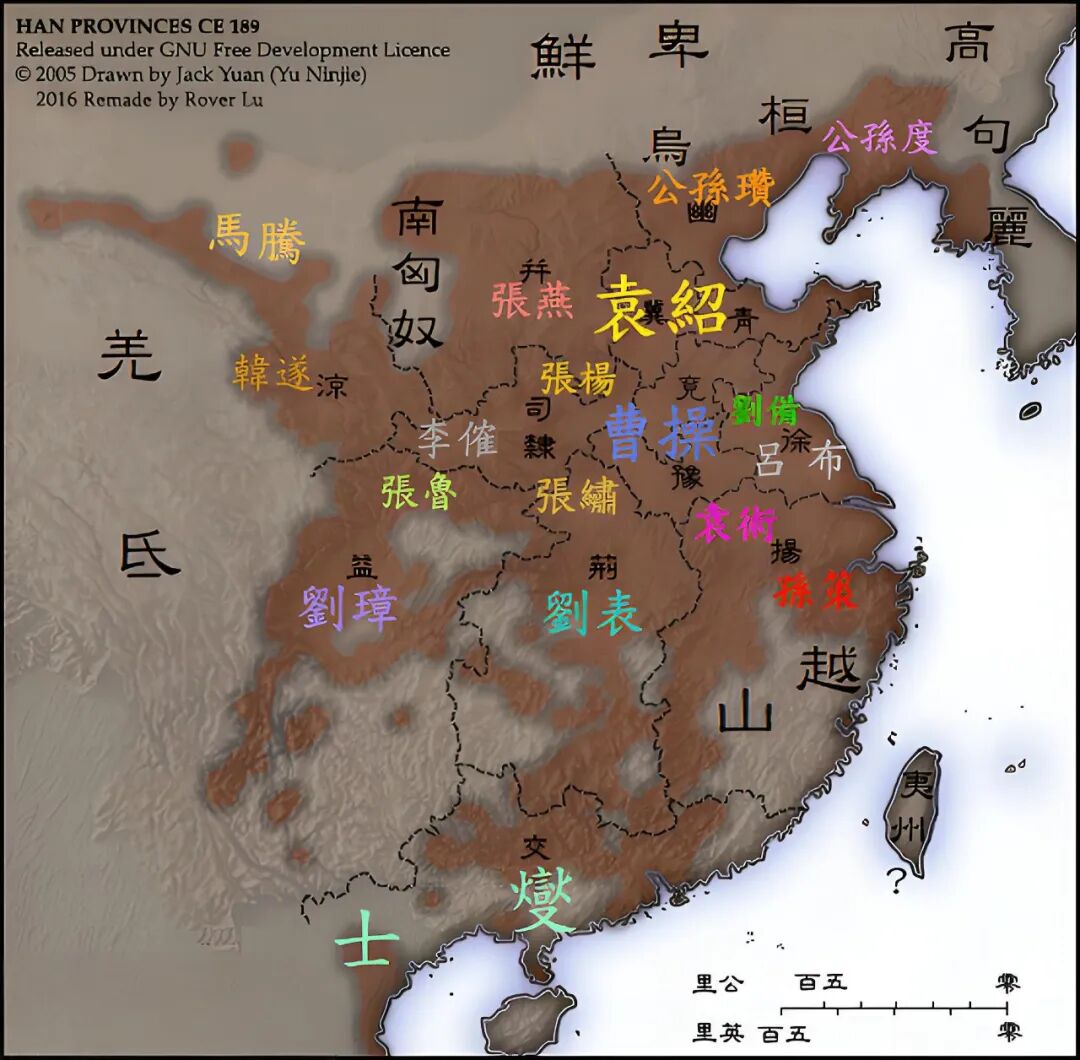

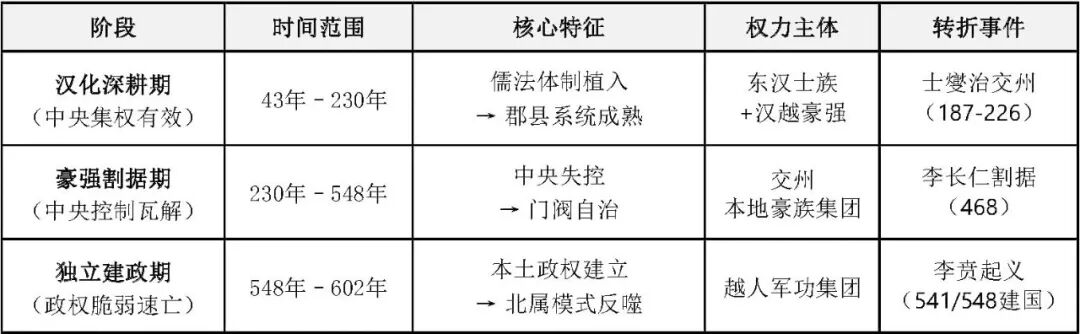

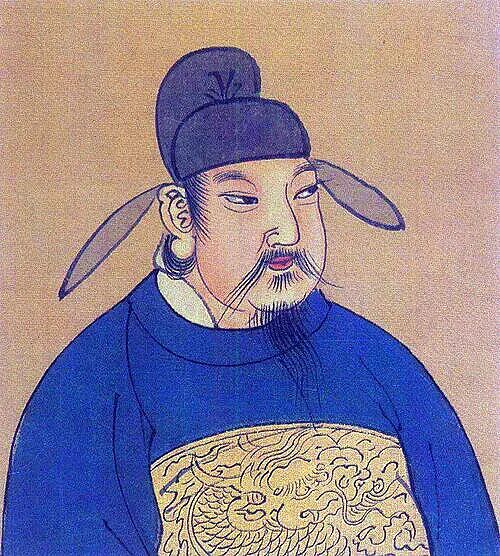

汉武帝(见下图)的诏书很快抵达红河三角洲:南越故地置为交州,下设九郡(见上图所示:南海郡、苍梧郡、合浦郡、郁林郡、交阯郡、九真郡、日南郡、珠崖郡、儋耳郡),其中交趾、九真、日南三郡覆盖今越南北中部地区。当汉吏在龙编(今河内东北)树起刻有"交趾郡"字样的界碑时,他们不会想到,这片被《汉书》称为"瘴疠之地"的区域,将在未来150年间上演一场惊心动魄的文明博弈。

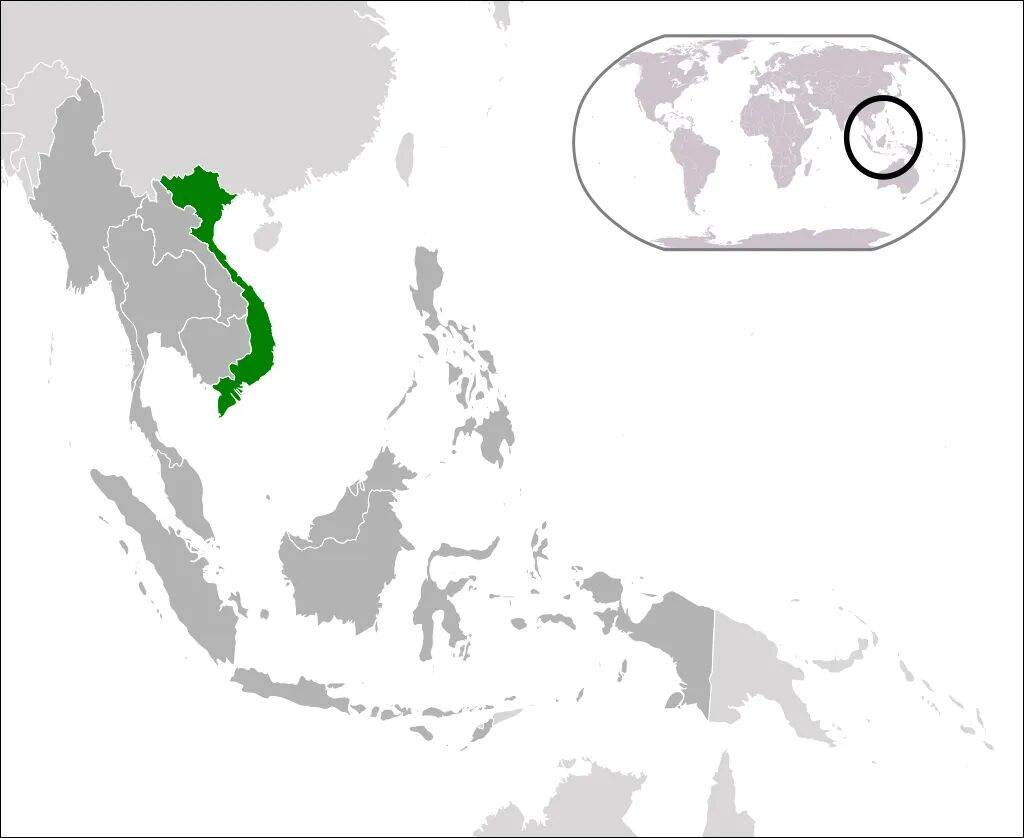

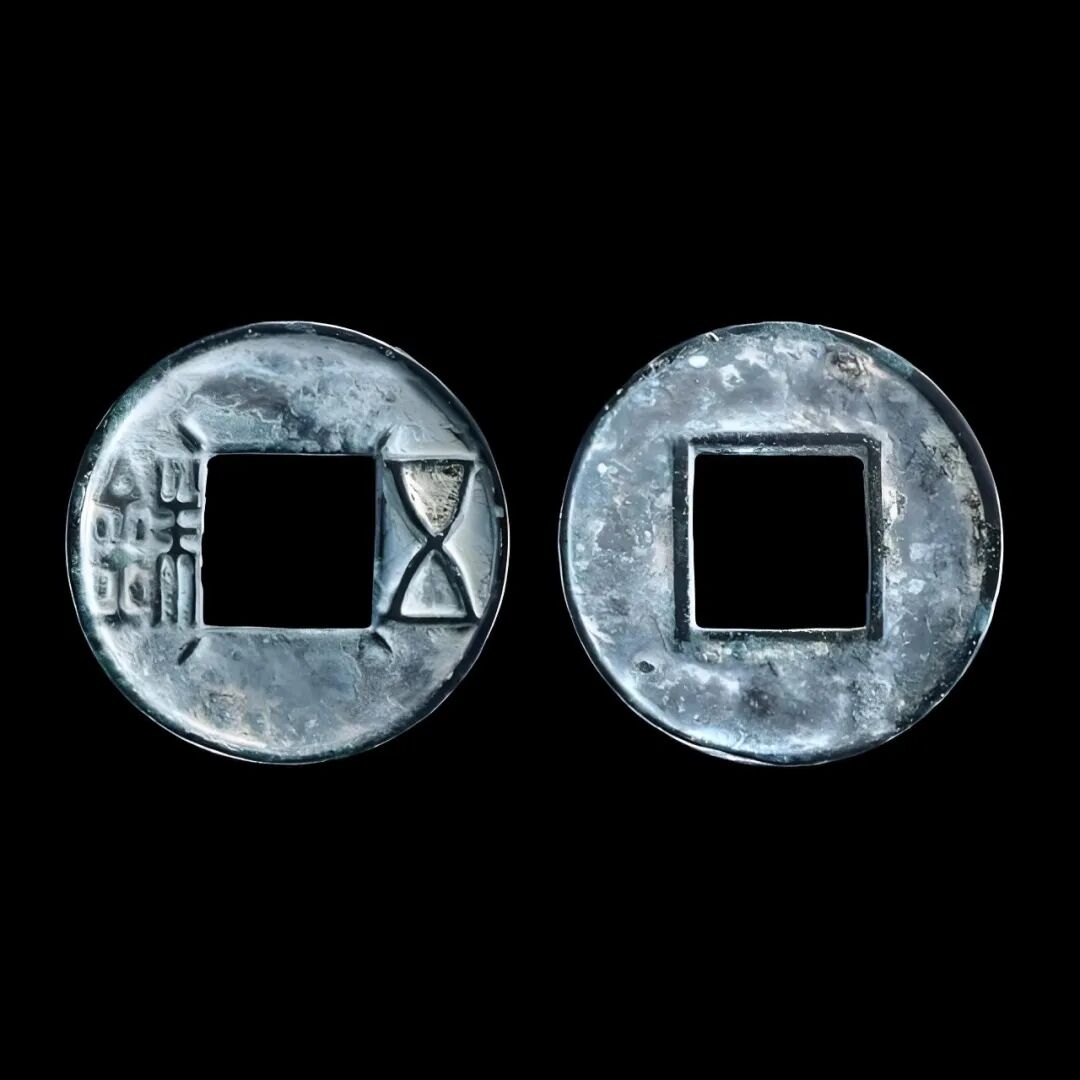

初期的统治带着试探性的宽松。首任交趾刺史遵循"诸雒将主民如故"的祖制,保留骆越部落的自治传统。在红河三角洲的村落里,雒侯雒将们依然主持着祭祀铜鼓的仪式,鼓面羽人划船的纹饰仍映照着稻浪;妇女们延续着断发文身的习俗,用骨针在麻布上刺绣百越图腾;而海贝(见下图)与汉五铢钱在集市并行流通的场景,成为文化交融的微妙注脚。

这种怀柔政策背后是汉廷的务实考量。为打通与东南亚的贸易通道,交州成为帝国经略南海的跳板。日南郡的障塞(边关)外,满载犀角、象牙的商船驶向都元国(苏门答腊)、谌离国(缅甸)等"蛮夷"之地;合浦港的仓库里,罗马金币与波斯铜灯混杂在交趾檀香木箱中。考古发现印证了这种繁荣:北宁省出土的西汉小五铢钱(见下图),其"五"字交笔弯曲的独特形制,与中原钱范完全一致;而羸娄古城遗址中,刻有"羞官"字样的封泥,则揭示着汉朝对海外珍宝征收关税的管理体系。

但平静水面下暗藏湍流。从中原迁来的戍卒与商贾,开始圈占潮汐灌溉的"雒田"。当雒民被迫退入长山山脉刀耕火种时,森林浓烟中升腾着怨愤。更深的裂痕来自文化碰撞:九真郡的骆越人仍盛行兄弟共妻的习俗,而汉吏带来的婚嫁礼法,正悄然瓦解着母系社会的根基。

当王莽篡汉的消息传到交趾,中原已陷入战火,交州却呈现出诡异的宁静。交州牧邓让关闭关隘"闭境自守",成为乱世中的孤岛。南阳名士胡刚挂冠遁入交趾屠肆的轶事,折射出中原士人南逃的潮流。在龙编城垣下,新朝的"货泉"铜钱(见下图)与本地贝币同时流通——那些钱文纤细的垂针篆,记录着短暂的王莽时代在边疆的模糊投影。

这种宁静实为脆弱的平衡。王莽推行的新政虽未深入交趾,但雒将们敏锐察觉到中央权威的松动。在麓泠县(今永福),雒将之女征侧已能挽三百斤强弓,她腰间青铜短剑上的翔鹭纹,隐隐透出凛冽寒光。

光武帝刘秀(见上图,唐朝阎立本作《古帝王图》)重建汉室后,交州迎来剧变。建武五年(公元29年),大将岑彭一纸书信招降邓让,交趾正式归附东汉。随后的两位太守成为历史转折的关键推手。交趾太守锡光在红河畔建起官学,中原礼教开始冲击"不知父子之性"的雒越伦理;九真太守任延的行动更为激进——他推广铁犁牛耕取代刀耕火种,按汉制重新划分田亩,甚至强制雒民遵循"男二十娶,女十五嫁"的婚律。当他在胥浦县(今清化)演示耦耕法时,翻起的红土下不仅有增产的稻种,还有被碾碎的部落传统。

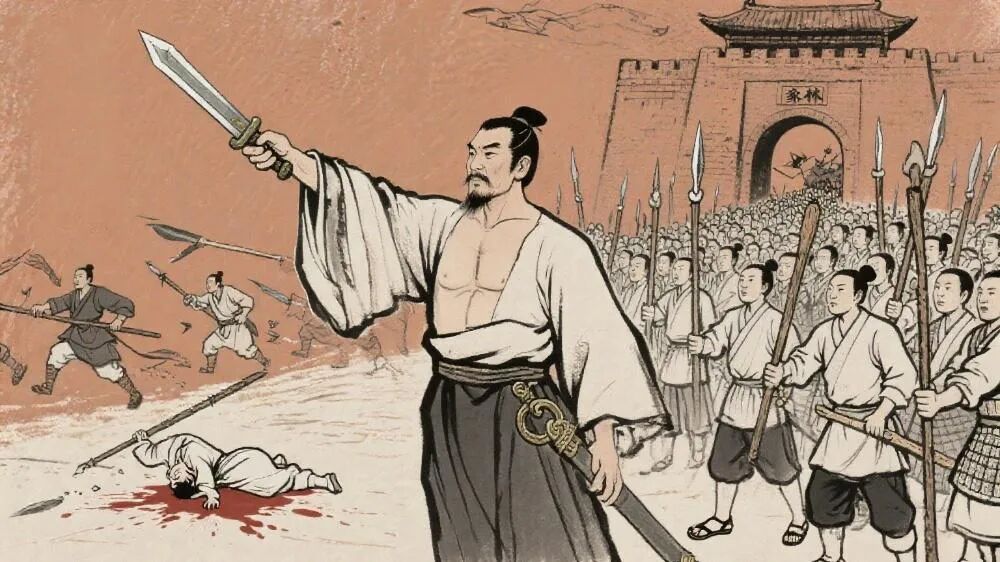

矛盾在苏定任交趾太守时彻底爆发。这位"张眼视钱"的官吏,对雒将世袭特权展开清算。公元39年冬,当苏定以汉法惩治征侧家族时,最后一层窗户纸被捅破。"我欲乘劲风,手执利剑斩鲸鲵!"(《大越史记全书》载征侧语)的怒吼中,征侧与妹妹征贰在麓泠县举旗。雒民、雒越士卒云集响应,九真、日南、合浦三郡六十余城相继陷落。二征夫人(下图为胡志明市仙泉旅游公园内的二征夫人像)的象军踏碎郡衙的轰鸣,宣告了东南亚历史上首次大规模反殖民起义的爆发。

建武十七年(公元41年),洛阳宫城的晨光中,62岁的伏波将军马援(下图为位于中国桂林伏波山下的马援像,三国时西凉太守马腾、西蜀五虎上将马超之祖)接过了南征节钺。这位曾言"男儿当死于边野"的老将,率两万汉军沿湘漓水道直扑交趾。浪泊(今仙山)决战成为转折点:征侧的象军在汉军强弩方阵前溃散,丛林游击战术被马援"分水陆两道并进"的钳形攻势瓦解。公元43年正月,二征姐妹在禁溪(今永富)战败身亡,首级传送洛阳。在越南,此战被看作是长达一千年反/抗/中/国/统/治的开始,是越南独立战争的源头。官方和民间都将起义者视为民族英雄。

马援的善后政策刚柔并济:他废黜世袭雒将,将骆越贵族迁往沅江流域;在交趾修筑城池,开渠引水推广双季稻;更立铜柱(见下图之示意)宣示"铜柱折,交趾灭"的汉威。但当他将日南郡界南推至象林县(今顺化)时,长山山脉的密林深处,幸存的雒将后裔正用青铜匕在竹简上刻写歌谣——这些用越语传唱的长诗,将在百年后催生赵妪起义的火种。

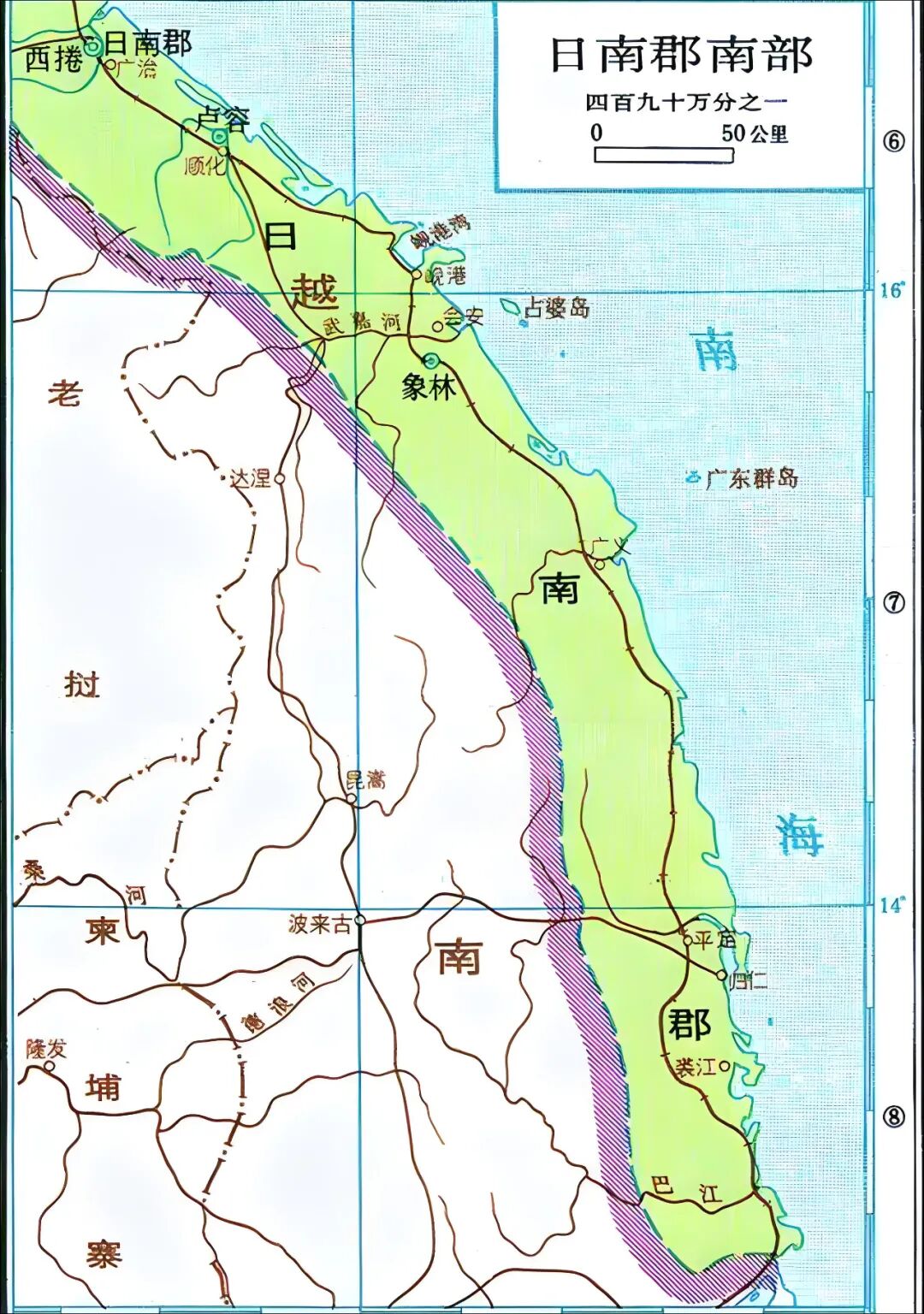

第一次北属时期终结于马援凯旋的鼓角声中。150年间,这片土地经历了从"诸雒将主民如故"到编户齐民的蜕变。汉朝在此设立的三郡十七县(最南端为日南郡象林县,其南界至今越南芽庄一带),如同楔入百越社会的钢钉:交趾郡的羸娄、龙编发展为商贸枢纽;九真郡的胥浦、无编成为稻米粮仓;日南郡的卢容、象林则控扼着海上丝路咽喉。经济层面,铁犁普及使红河三角洲水稻年收两熟,但"田租口赋取数倍于汉郡"(《后汉书》)的剥削,埋下了持续抗争的伏笔。

文化融合的痕迹更为深刻。河内出土的东汉陶屋模型(见上图),底层保留干栏式畜圈,顶层却已是汉式厅堂;九真地区的婚嫁礼俗中,对偶婚制与六礼程序奇异地并存。最意味深长的是货币——当东汉五铢钱在集市流通时,雒民仍将海贝串成"朋"作为聘礼,这种双轨制恰似文明交融的隐喻。

公元43年马援班师时,在日南郡南部象林县之南立下的铜柱(以示为汉朝国界)早已没入荒草(上图为越南中部的海云关近海景色,据说马援铜柱曾矗立于附近;此处,也是越南南北气候与文化的分界线)。但他在交趾推行的郡县网格,却成为此后千年汉越关系的模板。

当征氏姐妹(1957年3月7日,西贡的越南人骑象游行,纪念征氏姐妹)的祠堂在红河畔香火不绝时,新一轮历史循环已然开启:一百八十年后,土生汉裔士燮将在此建立半独立政权;三百年后,李贲的万春国会再度挑战中原权威。而此刻,在东汉郡守巡视的田埂上,稻穗正垂下饱含历史重量的头颅——它们将在二征起义的余烬里,孕育出更顽强的民族根芽。

-二次北属-

东汉建武十九年,伏波将军马援平定征侧、征贰起义,重置交趾九郡,越南进入长达五个世纪的第二次北属时期。其间,南部占族世代繁衍地、日南郡象林县区连于137年自立林邑国,开启占婆文明序幕。自此,南北两条历史脉络在中南半岛东端并行交织,演绎出农耕文明与海洋文明的碰撞与交融。

马援平定二征后,在交趾“穿渠灌溉,城郭郡县”,推行铁犁牛耕与汉律,北方的红河平原渐成粮仓。2世纪以前,中南部的占婆地区属交州日南郡(见上图),被汉朝统治。公元137年(东汉顺帝永和二年),象林县功曹之子区连(占族人),在象林县(今顺化)率数千人起兵,杀死县令。

交趾刺史樊演指派交趾郡、九真郡之兵前往征讨,汉军听闻军中传出不满之声,担忧途中会发生哗变,于是半途折返。消息传至雒阳,汉顺帝欲发荆、扬、兖、豫四州共四万人兵力前往镇压,被大臣李固劝止。就此,日南郡从汉朝独立了出来,史称林邑国(因象林县又称象林邑,略去“象”字,故称林邑)。区连建都于僧伽补罗(今会安),采用梵文官牒,供奉湿婆林伽。考古发现岘港出土的2世纪南印度风格湿婆像,印证早期印度商人经海路传来的宗教影响(下图为潘切的波沙努塔,可能是现存历史最悠久的占婆佛塔。其建筑风格受到前吴哥时期高棉文化的深远影响)。

东汉末期,交趾太守士燮开创文治盛世,设学校授《左传》,越南史载“民始知学”;而林邑国王则自称“山王”,在美山圣地竖立刻有梵文咒语的神庙,形成南北迥异的权力符号体系。

三国时期,东吴将领吕岱平定士氏割据,设广州分治交州。此时林邑北侵日南,248年吴将陆胤以“稻谷十万斛”怀柔边民,同时九真郡赵妪率女子军抗税起义,反映汉化治理的深层矛盾。

西晋统一后,交州刺史陶璜推行“减赋轻徭”政策,却在日南郡遭遇林邑王范文的象军侵袭。347年林邑破日南,杀太守夏侯览,晋将温放之反攻时战死。耐人寻味的是:当交州农民在刺史杜慧度引导下修筑堤坝时,林邑工匠正用火山岩雕刻融合本土女神杨婆那加(见上图,占婆传说中的建立者,后来成为越南神话中的天依阿那)的湿婆林伽——农耕文明的务实与海洋文明的象征性崇拜形成鲜明对照。

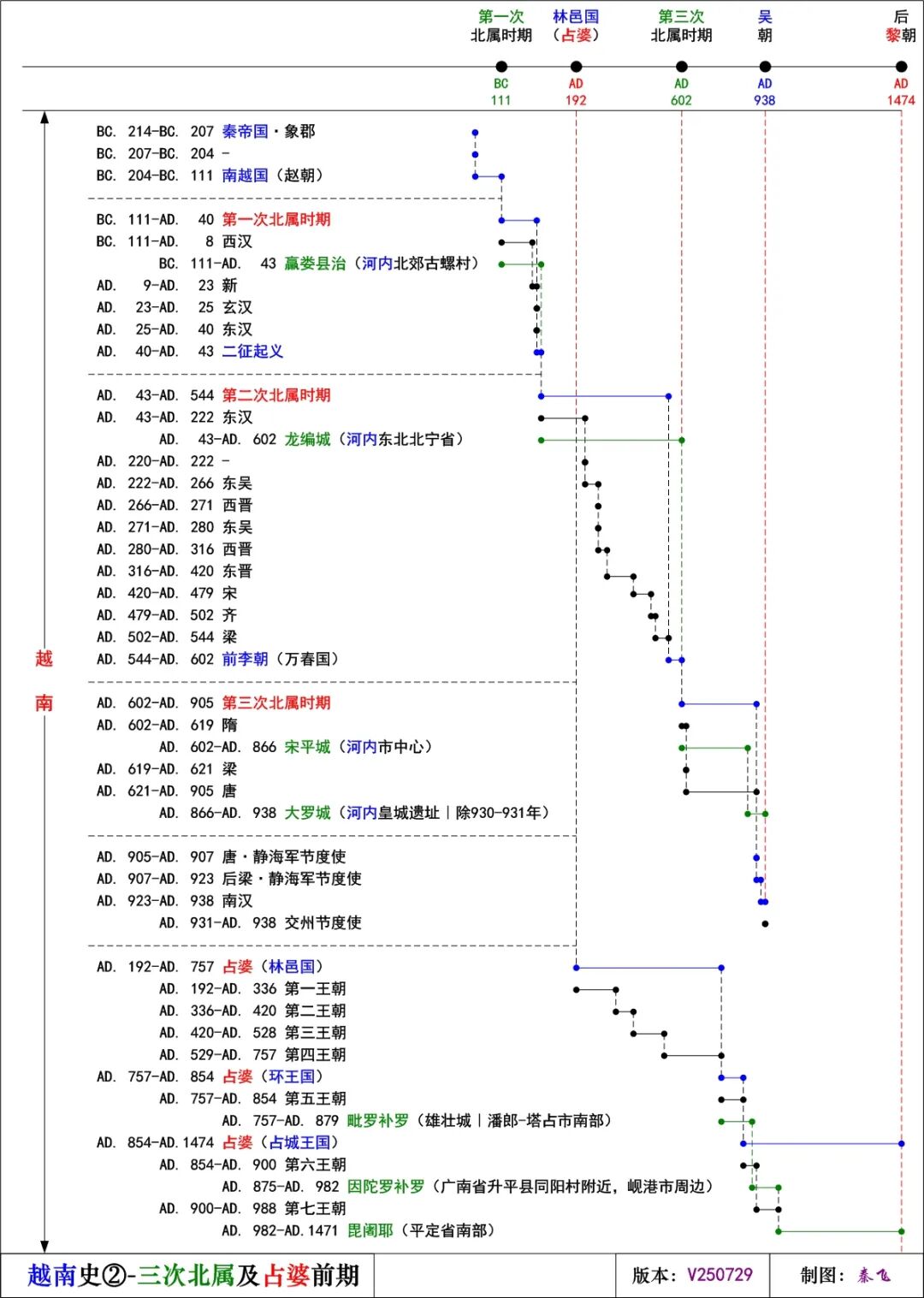

541年德州监李贲(见下图)联合俚僚首领,在南朝梁的交州刺史萧咨暴政下起义。544年李贲建万春国(前李朝)引发梁朝征讨。545年陈霸先破嘉宁城,李贲退守屈獠洞;同期林邑遭真腊入侵,神庙金像被掠。

557年律陀罗跋摩一世统一占婆后,在宾童龙采用《摩奴法典》断案,规定“盗铜象者断右手”;而流亡的李氏余部在越老边境推行部落联盟制。602年隋将刘方俘李佛子时,占婆王正重修被焚毁的美山E1神庙(下图为附属的石雕),碑文刻“王即湿婆化身”,这种神权政治与隋朝“普建舍利塔”的佛教治国形成跨文明呼应。

红河三角洲的冲积平原催生集约农业,使越北自然接纳汉代的渠堰技术与郡县网格。交趾孩童诵读"关关雎鸠"时,其父辈仍在"雒田"潮汐沟渠间插秧——这种二元性催生了士燮开创的汉越融合文教。而占婆的破碎海岸线迫使占人依赖海洋贸易,林邑国建国初期便采用印度种姓制:刹帝利护卫香料船队,吠舍经营市集,婆罗门用梵文书写契约。当日南郡的占族少女为海神波那加编织花环时,红河平原的雒越女子正用汉式织机纺绢——地理环境如同无形的刻刀,雕琢出两种不同的文明肌理。

近六个世纪的北属在红河平原留下马援渠的清水,也在美山神庙(见上图)的残柱上刻下湿婆的舞姿。公元602年,隋朝终结万春国,开启更加深入的第三次北属时期,唐王朝将在此设立安南都护府。而此时,越南的两种文明轨迹已如分道扬镳的商船:一艘载着科举士子驶向长安,另一艘载着湿婆铜像漂向爪哇。铜镜破碎时,映照的却是不同的面容——这或许就是山河赋予越南的宿命。

-三次北属-

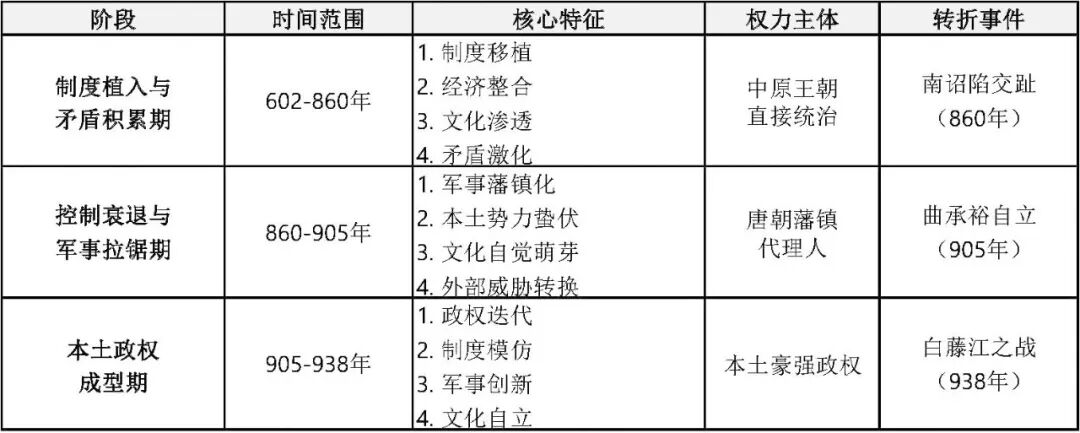

公元602年,隋朝大将刘方率军南下,平定了盘踞在交州(今越南北部)的万春国势力首领李佛子。李佛子惧而投降,被押送至隋都大兴城,标志着隋朝对这片被称为“交趾”的土地的直接统治正式开始,越南历史上的第三次北属时期由此拉开序幕。这段漫长的岁月,从隋朝经唐朝、五代后梁,直至南汉时期,历时三百余年,以中原王朝的直接统治为主线,而南部近邻占婆(林邑、环王国、占城)的历史则如影随形,共同构成了这一时期东南亚大陆的重要篇章。

隋文帝(见上图)在接管交州后,迅速着手强化统治。他废除了前朝繁杂的州、郡、县三级制,推行更为高效的郡、县两级管理。在越南北部核心区域设置了交趾郡(治宋平,今河内)、九真郡(治今清化省)和日南郡(治今乂安省),严密控制红河三角洲及周边地带。

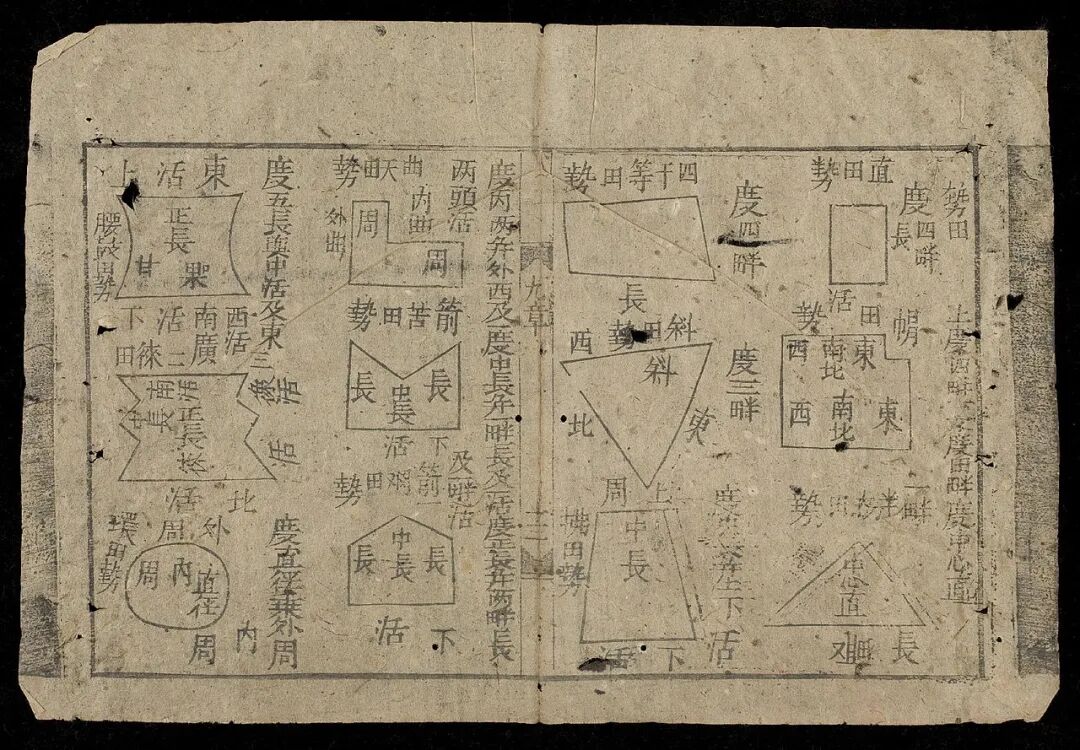

隋炀帝即位后,雄心勃勃地进一步向南扩张。605年,交州道行军总管刘方领兵深入林邑国(占婆),击败占王范梵志,一度攻占都城,并在其境设立了比景郡、海阴郡(见下图)和林邑郡。然而,隋军难以长期驻守炎热陌生的南方,不久撤退。林邑王范梵志随后返回故地,遣使谢罪并恢复朝贡,隋朝在南方的势力范围基本稳定在交趾、九真、日南三郡及其新设的比景等郡,但后三郡的统治未能持久。

隋朝在交州推行均田制,引入“开皇五铢”钱币(见下图),促进了当地货币经济的发展,结束了此前以物易物的状态。同时,隋文帝崇佛,其在全国奉安舍利的诏令也抵达交州,推动了佛教在当地的发展。然而,隋炀帝晚年的暴政引发了全国性动荡,交趾太守丘和一度依附割据岭南的萧铣,直到621年唐朝平定萧铣,交州才迎来新的统治者。

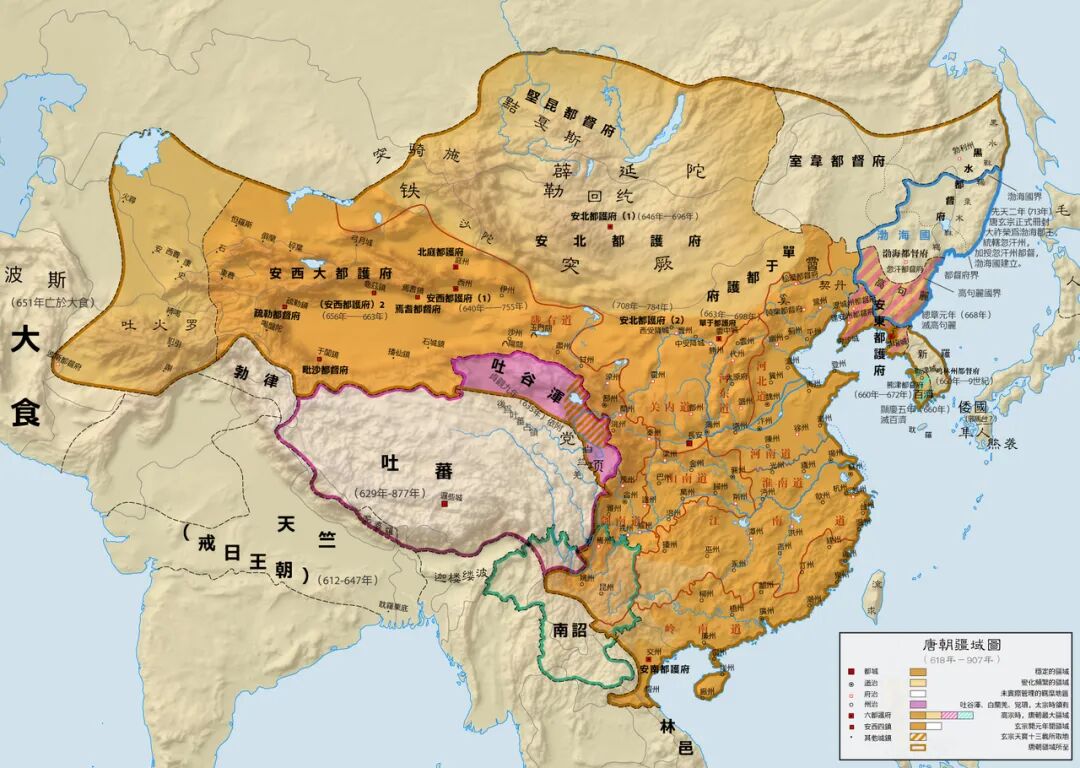

唐朝接管交州后,沿袭了隋朝的郡县制基础,并不断完善军政机构。622年设交州总管府,后改为都督府。679年,出于强化南方统治和防御的需要,唐高宗将交州都督府升格为安南都护府,治所仍设在宋平(河内),首任都护为刘延祐。这标志着唐朝对这片“安南之地”的统治进入了一个新阶段。

安南都护府下辖交、爱(九真)、驩(日南)、峰、陆、长、演、武安等正州及数十个羁縻州(见上图),地域涵盖今越南北部及中北部。安南都护不仅掌管民政,更肩负着“经略招讨使”的军事职责,是当地最高军政长官。

然而,唐朝的统治并非一帆风顺。官吏的贪暴成为引发当地动荡的主要根源。史家吕士朋曾指出“交州终不能得良吏以治之,州政不举,贪利侵侮之风如故”。687年,都护刘延祐因强行增加当地俚户赋税,激起了以李嗣仙为首的叛乱,刘延祐被杀。722年,当地豪强梅叔鸾(或称梅玄成,上图为的唐玄宗李隆基像)联合林邑、真腊,起兵反抗,自称“黑帝”,一度攻占府治,后为唐将杨思勖所镇压。

791年,都护高正平“厚赋敛”,引发杜英翰(或冯兴)起事,高正平忧愤而死。819年,驩州刺史杨清因不满都护李象古的“贪纵”,趁领兵讨乱之机倒戈,攻杀李象古,占据安南肆虐一时,最终在继任都护桂仲武的讨伐下败亡。此外,王季元(803年)、王昇朝(828年)、武浑部将(843年)等大小叛乱也时有发生。这些内乱严重削弱了唐朝在安南的统治根基。

与此同时,外部的压力始终存在,主要来自南方的占婆和西南的南诏。唐朝前期,占婆(此时中国史籍多称其为环王国,自公元758年-854年;之后称“占城”)与唐朝大体保持和平朝贡关系(上图为建于781年的波那加塔,位于越南芽庄)。但进入9世纪,环王国开始北犯。803年、809年,环王国军队接连入侵驩、爱二州,被当时的安南都护张舟击退。824年,环王国甚至联合黄洞蛮攻入陆州(今谅山一带),杀死刺史葛维。877年,占婆第六王朝的因陀罗跋摩二世曾遣使入贡,但其国势及其对安南的威胁已远不如新兴的南诏。

南诏的崛起对安南构成了致命威胁。南诏部分位于今中国云南(见上图),与安南都护府北部接壤。唐宣宗大中年间(847-859年),都护李琢(李涿)的贪暴统治(如强征马牛、擅杀蛮酋)激怒了当地部族,他们转而引导南诏入侵。

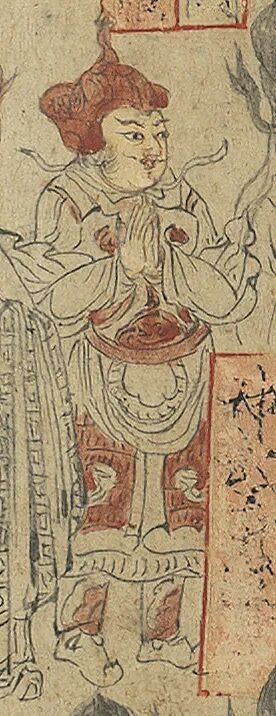

858年,南诏(上图为南诏第八代国王,第一代皇帝世隆,844-877年在位)首次大规模进攻安南核心交趾城(即大罗城,今河内),但当时城防坚固,南诏军见难攻克而退。860年,新任都护李鄠又因擅杀归附蛮酋杜守澄,其宗党联合南诏,以三万之众攻陷交趾,李鄠逃奔武州(今广西境内)。861年虽一度收复,但因李鄠失职被流放,局势未稳。862年,南诏更大规模的五万军队再度围困交趾。此时的都护蔡袭深知危局,多次求援,但朝廷听信谗言,不仅未增兵,反令其退守海门镇(今广西境内)。蔡袭坚守孤城,至863年初城破,力战而死。南诏将领杨思缙、段酋迁占据安南,唐廷被迫废安南都护府,暂设“行交州”于海门。

安南的沦陷震动唐廷。864年,唐懿宗(见上图)任命骁勇善战的高骈(见下图)为安南都护、经略招讨使。高骈不负众望,他首先在广西境内击败南诏援军,稳定后方。865年,他亲率精兵突入安南,在峰州(今越池一带)等地连战连捷,安抚降众,获取补给。866年六月,唐军包围交趾城。尽管期间因监军李维周进谗言,高骈一度被撤换,但战局证明离不开他。高骈复职后,于当年十月攻克交趾,全歼南诏守军,斩其主将段酋迁,并扫平了依附南诏的残余势力。唐朝终于光复安南。

鉴于安南的战略重要性及反复沦陷的教训,唐廷在866年于安南设立静海军,任命高骈为首任静海军节度使,进一步加强了该地的军事化管理和防御力量。高骈还扩建加固了交趾大罗城,使之成为坚固的军政中心。高骈之后,其侄孙高浔、部将曾衮等人相继担任静海军节度使。

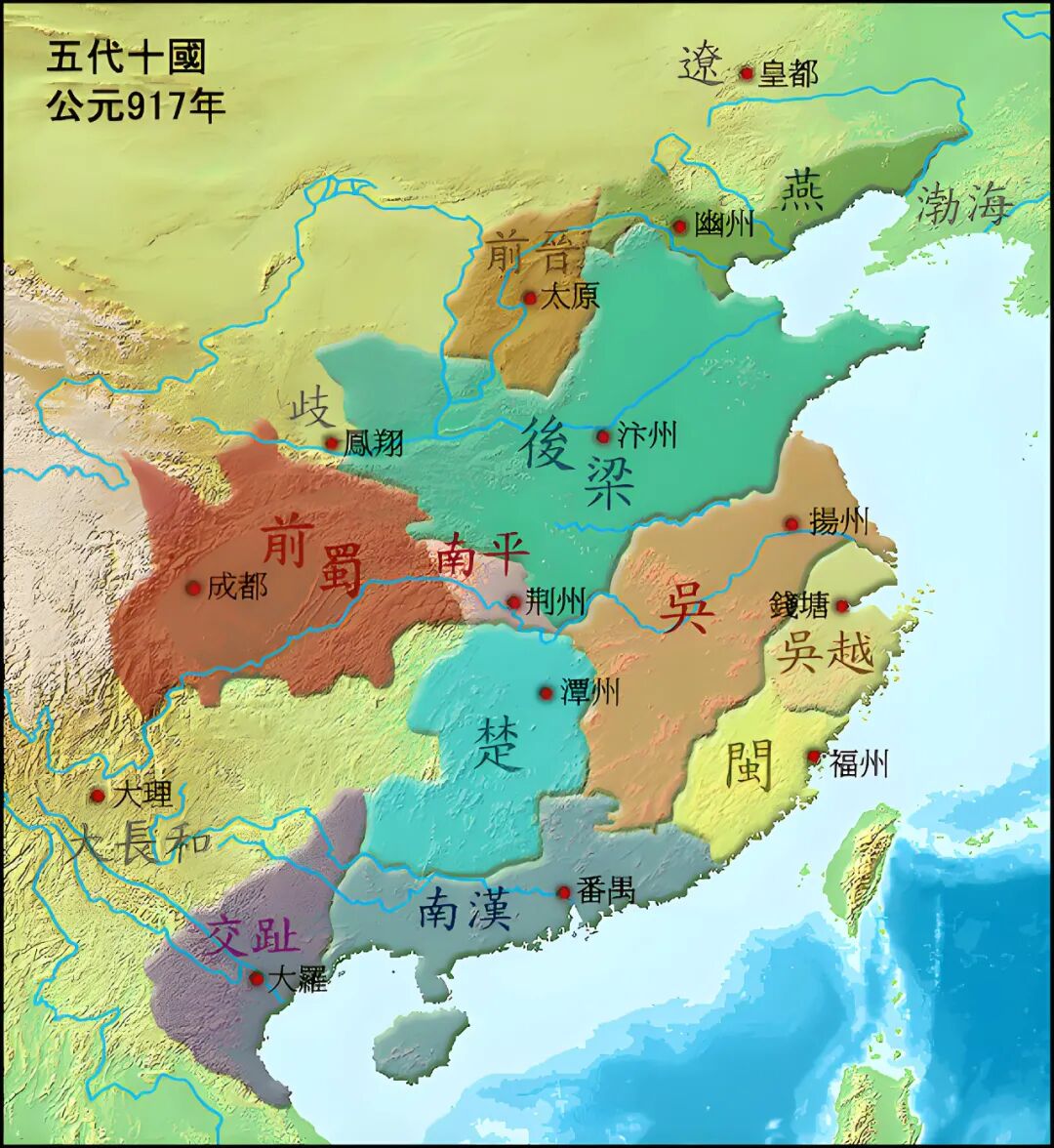

唐朝灭亡后,中国进入五代十国的分裂时期。中原王朝对安南的控制力急剧下降,这为当地豪强崛起提供了契机。公元905年,唐朝最后任命的静海节度使独孤损因朝廷内斗被贬流放,根本未能到任。曲承裕,一位出身交州的地方势力代表,利用这个权力真空,自称静海军节度使,掌握了实际统治权。虽然907年取代唐朝的后梁曾短暂“正式”任命曲承裕之子曲颢为节度使,但这不过是承认既成事实。曲氏政权致力于巩固自身统治,“志在相图”,与割据岭南的南汉政权(由刘隐、刘岩兄弟建立)形成了对峙局面。

930年,南汉高祖刘䶮为消除侧翼威胁,发兵攻灭曲氏,擒获当时的静海节度使曲承美,企图直接统治安南。刘䶮任命爱州(今清化)豪族杨廷艺(或称杨延艺,见上图)为节度使,但同时派遣将领李守鄘、李进屯兵监视。杨廷艺不甘受制,于931年发动兵变,成功驱逐南汉驻军,重新掌控了静海军。

937年,杨廷艺被其牙将矫公羡所杀。矫公羡的篡权引发了另一实力牙将吴权的讨伐。矫公羡不敌,遂向南汉求援。南汉中宗刘弘度(刘玢)认为这是重新控制安南的良机,命其弟、万王刘弘操(刘洪操)率水军经白藤江入援矫公羡。

938年秋,决定性的白藤江之战爆发。吴权料定南汉军必经此道,预先在江中打下包铁尖头的巨木桩,布下陷阱。待涨潮时,吴权派出轻舟挑战南汉舰队,佯败诱敌。刘弘操年轻气盛,率主力战船贸然追击,深入预设的埋伏区。潮水退去,南汉大型战船纷纷撞上暗桩,搁浅倾覆。吴权大军乘势水陆夹击,南汉军大败,刘弘操阵亡。这场辉煌的胜利,不仅粉碎了南汉吞并安南的企图,更终结了长达三百余年的“第三次北属时期”。

在这三个多世纪的北属时期,越南地区(主要是北部和中部)在政治军事上被纳入中原王朝体系的同时,也经历着深刻的社会文化变迁。 隋唐的郡县制、羁縻州制以及后期静海军节度使的设置,构建了一套相对完整的统治框架。隋朝推行均田制,唐朝后期引入两税法(需纳钱),都深刻影响了当地的经济结构和土地关系。

隋唐时期先进的农业技术(如铁器牛耕、双季稻种植)、水利工程(防洪堤、灌溉渠)的引入,显著提高了生产力。货币经济得到发展,隋“开皇五铢”、唐“开元通宝”、“乾元重宝”乃至当地自铸的货币在安南流通,促进了商业活动。海上贸易也日渐活跃,交州(河内)是重要的港口。

佛教在隋唐官方推动和民间交流下获得极大发展。隋文帝奉安舍利的诏令直达交州。唐代中期,禅宗正式传入安南,在河内、山西、乂安、宁平等地广建寺院,影响深远。出土文物如青梅社钟铭文,也反映了当时佛教信众结社及可能与道教融合的迹象。

唐朝是中国文学高峰,其文风深刻影响安南。王勃为探望被贬谪至安南的父亲,途径南昌而作的《滕王阁序》(含和《滕王阁诗》)千古流芳,而其他被贬谪至安南的文人如:杜审言、沈佺期,以及任职当地的高骈等人,留下了描绘当地风物的诗篇。安南本土也涌现出文士,最杰出者为爱州人姜公辅,他在唐德宗朝考中进士,官至宰相,其作品《白云照春海赋》(见上图)等收入《全唐文》,展现了深厚的汉学造诣。

尽管深受汉文化影响,越地仍保有独特习俗。唐人记载的“生獠”(山地部落)保留了被发纹身、鼻饮、飞头、无桑蚕、不缝而衣、战有排刀等习俗,与汉俗迥异。更重要的是,作为记录越南语的重要工具——喃字,其早期形态(假借汉字表越音)据信在8-12世纪(即唐代至李朝)开始萌发,如791年冯兴起义称号“布盖大王”(意为“父母大王”)即为其例证,这是民族文化自觉的初步体现。

占婆作为南邻,与安南都护府的关系复杂多变,从隋唐初期的朝贡、冲突(如隋炀帝征林邑、唐代环王国北侵),到晚唐在唐诏战争中若即若离的存在,其历史轨迹虽为辅线,却深刻影响着安南的南部边疆安全与对外交往格局。占婆独特的印度教文化也与安南的汉传佛教文化形成对比(上图为在原占婆首都因陀罗补罗佛寺遗址发现的雕像,约雕刻于9世纪末期;下图为美山圣地的分层式林伽,建于10世纪)。

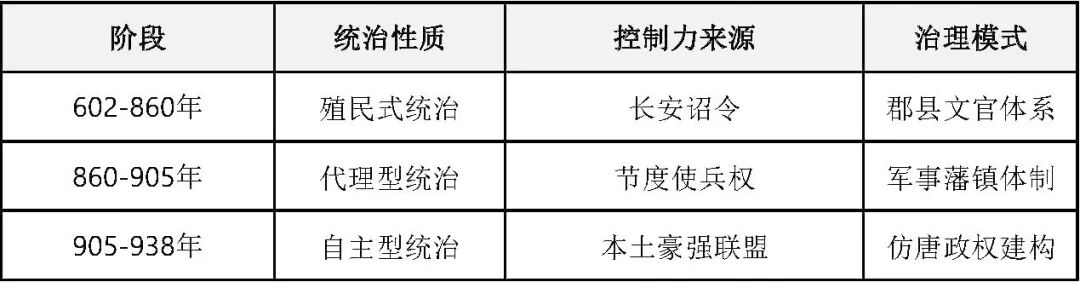

从公元602年隋朝灭万春国到938年吴权白藤江大捷,越南的第三次北属时期贯穿了隋唐盛世与五代乱世。这段历史的核心特征,是中原王朝通过日益完善的行政军事建制(郡县、都护府、静海军)对交趾地区实施直接统治与深度整合。其间,虽有多次内乱(多源于吏治腐败)和外患(主要来自南诏,其次占婆),但隋唐先进的经济技术、制度文化(如佛教、儒学、文学、货币、行政体系)也持续输入,深刻重塑了当地社会,促进了红河三角洲地区的发展,为日后越南的独立奠定了物质和文化基础。同时,地方豪强势力的壮大、本土意识的初步萌发(如喃字雏形),以及像曲承裕、杨廷艺、吴权这样本土领袖的崛起,都预示着脱离中原直接统治的必然趋势。

白藤江之战不仅是一场军事胜利,更是一个划时代的象征——它标志着中原王朝对交趾地区直接统治的终结。击败南汉后,吴权并未立即称帝,而是成为实际上的最高统治者。他废除了中原王朝的节度使称号,仿照中国制度建立朝廷,设置百官,制定朝仪,定都古螺,实质上建立了一个独立的政权,后世史称吴朝。这充分说明:此时的越南,已具备独立三要素:军事自卫能力、政治建制经验、文化认同根基。

虽然吴朝仅存在短暂时间(939-965年),并很快陷入“十二使君”的割据纷争,但吴权的胜利和吴朝的建立,正式开启了越南历史长达近千年的自主封建王朝时期。从此,越南历史翻开了崭新的一页,在吸收中华文明精髓的同时,走上了塑造自身独特民族与国家认同的发展道路。

越南的三次北属时期(西汉至五代)、虽历时近千年之久,但却最终脱离了中原王朝管控,这不能不令人反思。究其根本原因,在于其地理环境塑造的文明二元性与中原统治的内在矛盾。首先,红河三角洲的农耕文明虽接纳了汉代的渠堰技术与郡县管理,但占婆海岸的破碎地形却催生了依赖海洋贸易的印度教文化(下图为美山圣地的占婆神庙遗址),形成越南南北迥异的文明基底。在汉-印双极文化对冲中,中华文明的影响被稀释。

其次,中原王朝虽带来先进技术和制度,但历代王朝的剥削与强制汉化政策不断撕裂社会结构。同时,越南本土意识在交融中觉醒。喃字的萌发标志着文化自觉,而红河平原的汉式陶屋顶层下,干栏式畜圈始终未改——这种文明韧性使雒越民族最终选择在吸收中华文明精髓后,走上了独立发展之路。

思接千载|视通万里

搜索

搜索

爱上柬埔寨

爱上柬埔寨 国际报道

国际报道 柬埔寨新闻

柬埔寨新闻 东南亚新闻

东南亚新闻