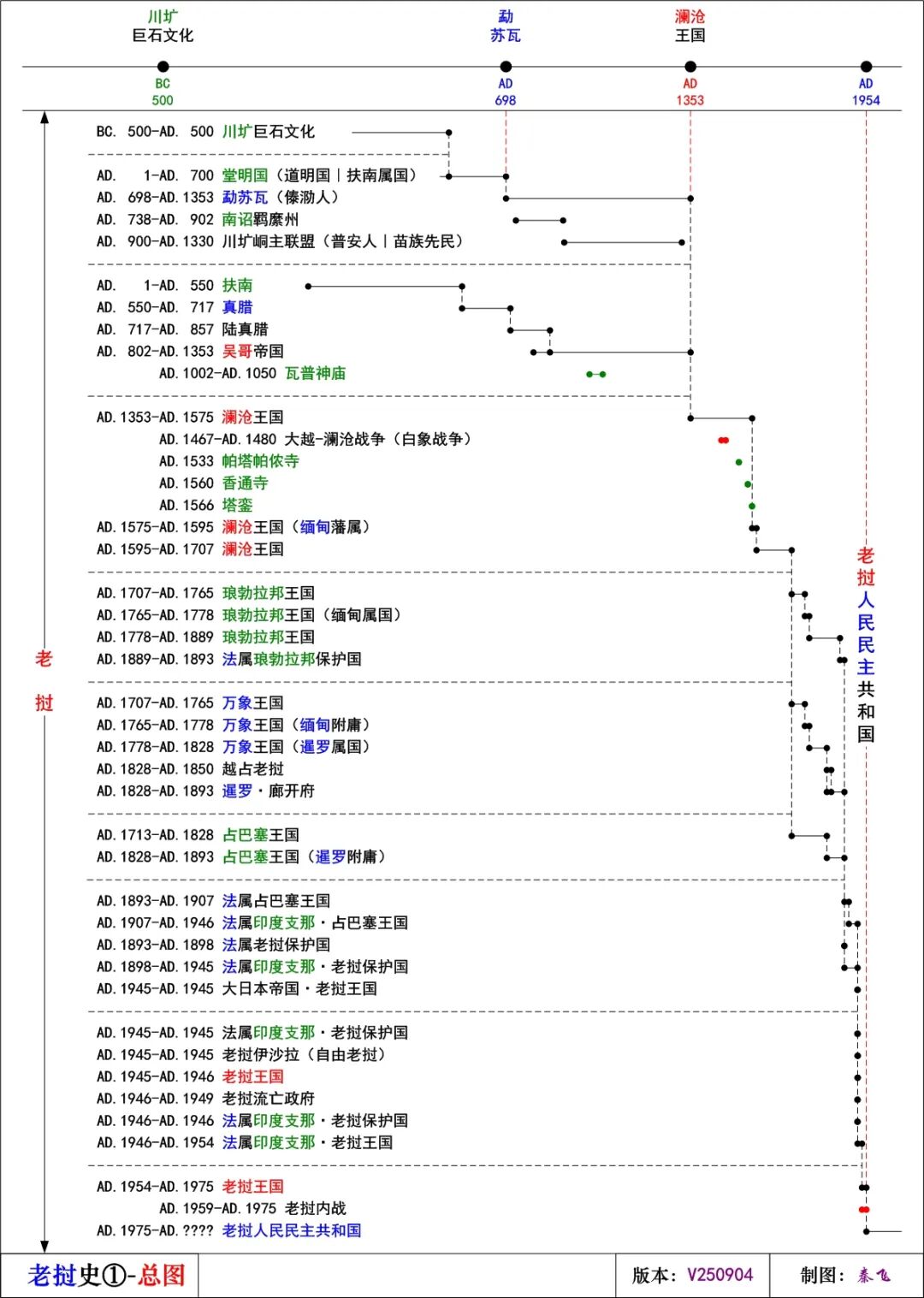

在东南亚腹地的褶皱深处,老挝静卧于中国、越南、柬埔寨、泰国、缅甸五国环抱之中,23.6万平方公里的国土被山峦锁链层层缠绕——这面积恰似中国广西,却仅有776万人口(近乎河北省唐山市的体量),如星辰散落于湄公河谷的狭缝。高达80%的山地将其切割成碎片化的地理单元,唯有母亲河湄公河如翡翠丝带,串起琅勃拉邦佛寺的金顶与川圹高原未爆弹的锈迹。

千年时光在此沉淀成谜:史前先民在川圹凿刻的神秘石缸群,至今回荡着青铜时代的斧凿之声;高棉帝国的瓦普神庙残碑上,湿婆的梵文咒语与泰族战士的环首刀痕交错;澜沧王国的金伞华盖下,象蹄踏碎城邦竹栅的轰鸣犹在耳畔。每一片梯田的褶皱间,都藏着从部落葬仪到佛国钟鼓的文明密码。

当您翻开这段历史,将步入一个充满悖论的国度——这里寺庙香烟缭绕着全球最低的谋杀率,波罗芬咖啡的醇香混合着未清除的炸弹铁腥,中老铁路的钢铁长龙正穿越三千年的雨林迷雾。佛寺晨钟响起时,山峦屏息,河流低语,邀您解开这个陆锁之国的生存之谜:究竟是何等智慧,让这个民族在战火与季风雨中,始终守护着不灭的宁静?

-地 缘囚徒-

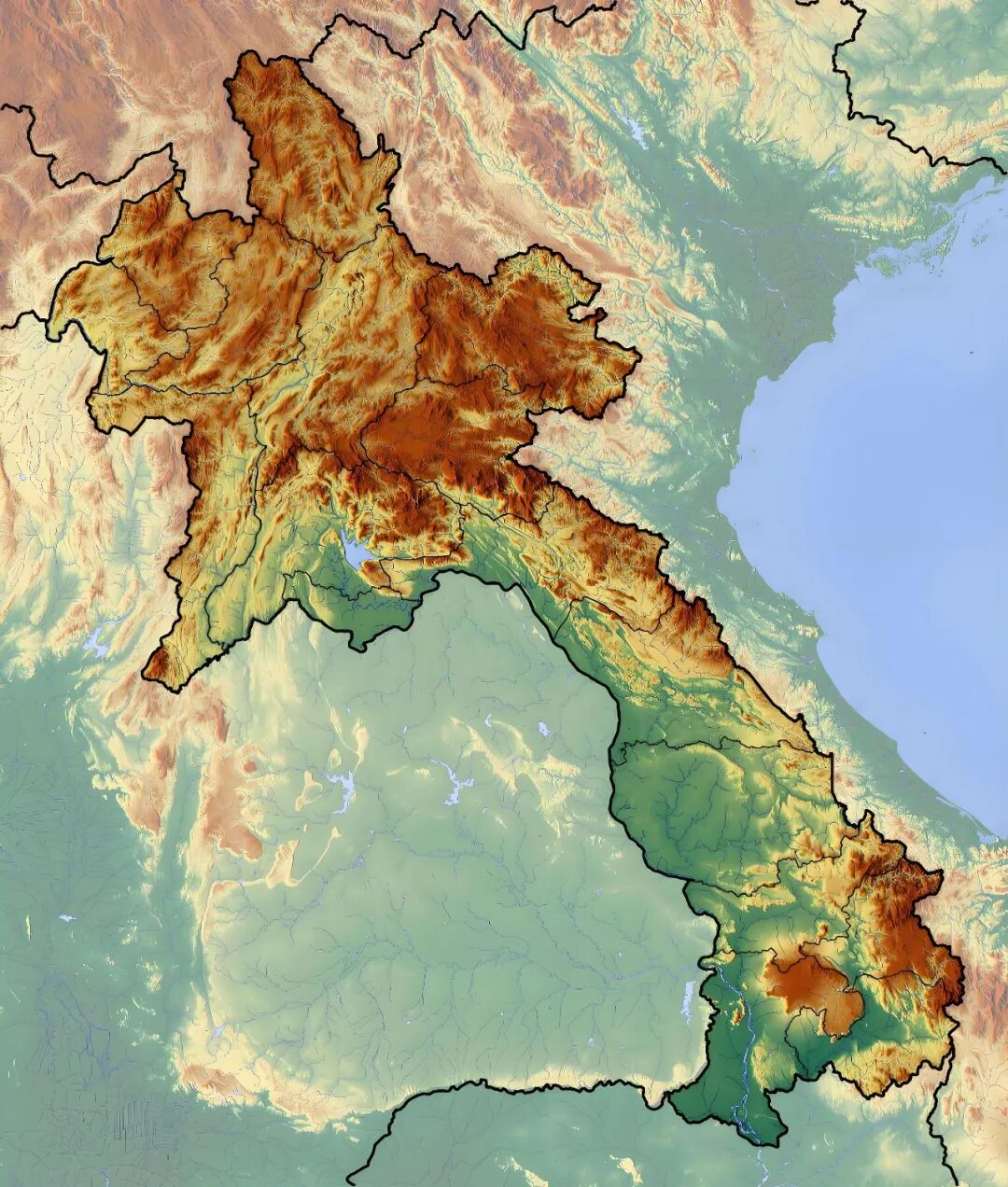

老挝的山川骨架深刻塑造着这个国家的命运。高达80%的国土被峰峦占据,北部山脉如脊梁撑起天际,主峰普比山海拔2819米;中央川圹高原散布着史前石缸群的神秘遗存;南部波罗芬高原(又称布拉万高原)的云雾滋养着闻名遐迩的老挝咖啡。

唯一贯穿国土的湄公河在1898公里流程中滋养出狭长的河谷平原,仅占国土面积10%,却承载着70%的人口,被尊为"母亲河"。这种"八山一水一分田"的格局形成天然地理单元,却也将国家切割得支离破碎。

热带季风主宰着这里的生活节律。每年五月至十月,西南季风裹挟太平洋水汽倾泻而下,带来全国90%的降水,万象平原年降雨量2000毫米,川圹高原甚至高达3000毫米。洪水时常冲垮道路桥梁,将山地村落隔绝成孤岛。十一月至次年二月凉季干燥凉爽,气温稳定在20℃上下,寺庙节庆与旅游潮在此涌动。三月起的酷暑则考验着生存极限,40℃高温炙烤下,湄公河水位骤降,全国80%依赖的水电站面临断电危机。

在雨旱循环中,老挝人形成了独特的"水桶精神":集体修缮水渠、合作应对旱涝、共享收成资源。稻米耕作周期的自然律动更孕育出"慢生活哲学"——在闷热雨季与酷旱时节,急躁莽撞被视为违背天道。谦和、隐忍、克制成为刻进族群记忆的生存智慧。

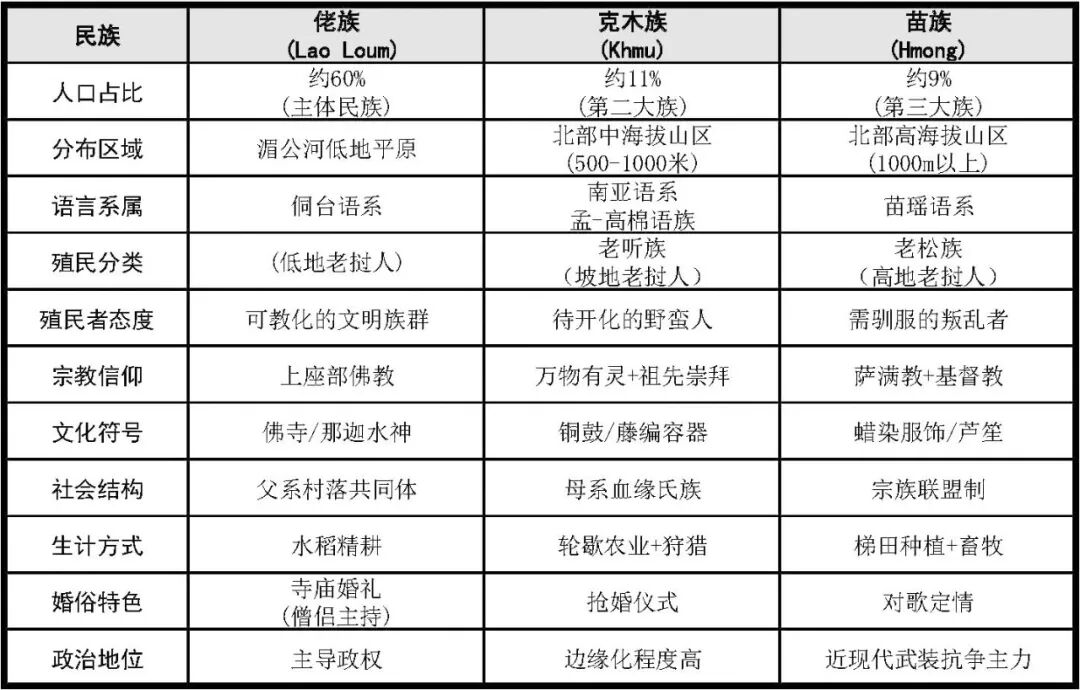

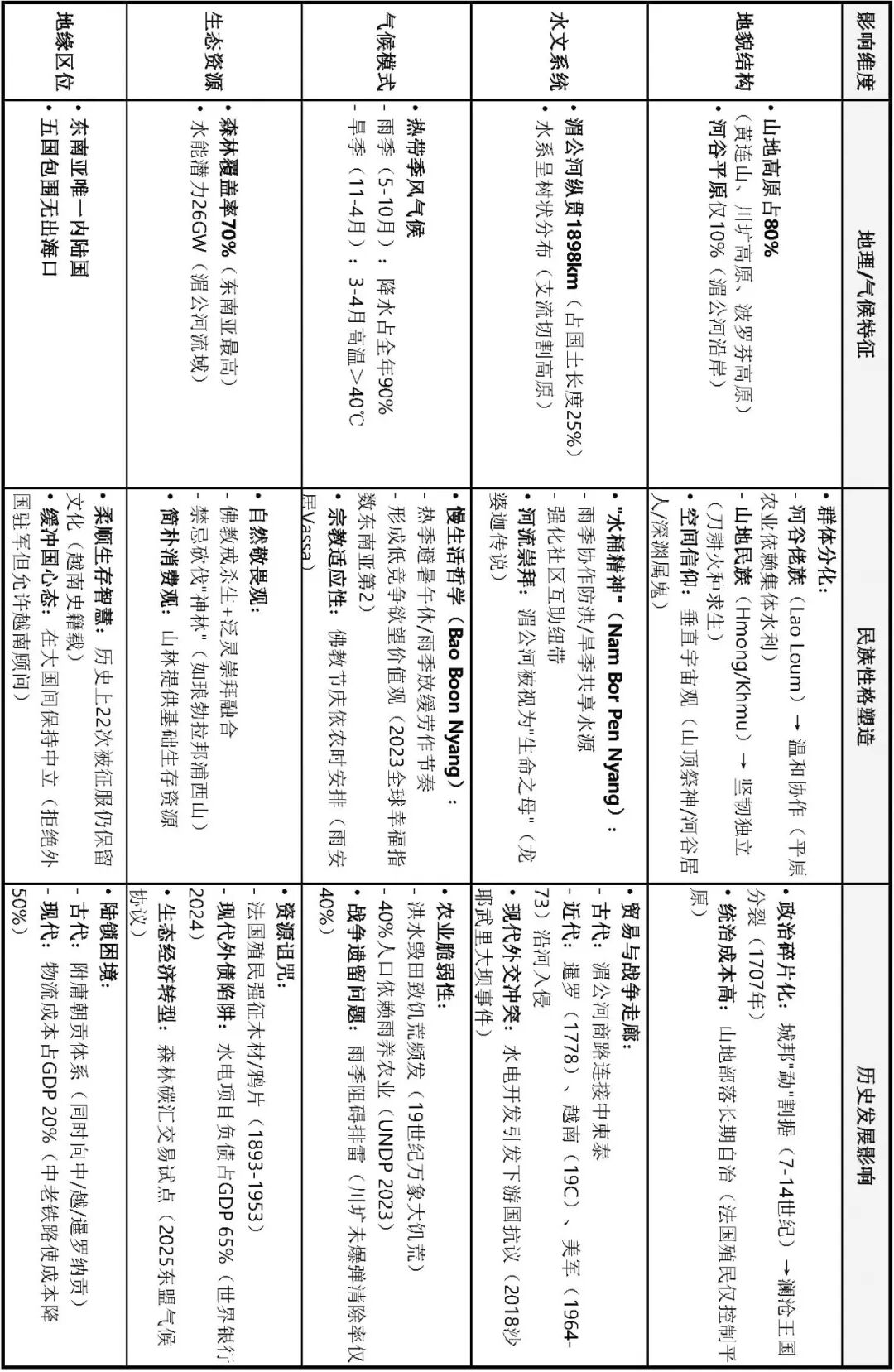

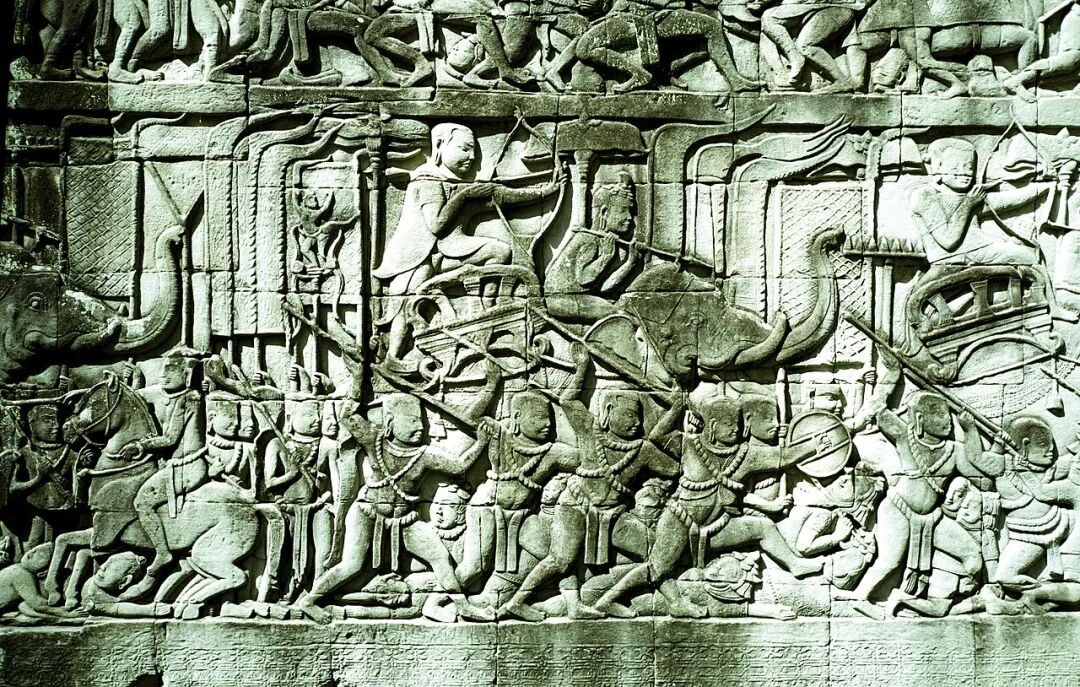

地理隔绝造就迥异的民族性格。生活在湄公河平原地带的佬族(见下图)占总人口60%,平坦地形要求灌溉协作,催生出紧密的村落共同体。寺庙不仅是宗教场所,更是社会纽带——男孩在此接受传统教育,长者在此仲裁纠纷,全村人共同筹办婚丧仪式。佛教倡导的温和柔顺已融入血液,面对历史上外族统治时,生存智慧常表现为柔性适应而非正面抗争。

而在陡峭山地中,苗族、克木族等族群占总人口40%,刀耕火种的艰辛锻造出截然不同的秉性:男子随身佩带火枪毒弩,女子服饰刺绣奔放热烈。他们信奉万物有灵"皮"(Phi),在山顶设立精灵祭坛,在村口竖立驱鬼竹幡,形成"山顶属神-河谷属人-深渊属鬼"的垂直世界观。

地理屏障加剧了社会分化:政府资源长期倾向河谷地区,山区医疗教育严重匮乏。2000年沙耶武里省苗族武装袭击、2022年琅省土地纠纷等事件背后,都是地理割裂埋下的隐患。神奇的是,在佛教与自然崇拜双重缓冲下,老挝谋杀率仅0.8/10万(2023年),位居全球最低行列。

这种地理格局注定老挝在历史夹缝中步履维艰。连绵山脉阻挡了古代帝国的全面征服,却也导致内部碎片化。七世纪泰人部落南迁后形成十二个城邦"勐",每座河谷城镇都被群山环抱。即便1353年法昂统一各勐建立澜沧王国,地理割裂仍如幽灵般缠绕——1707年王国最终分裂为琅勃拉邦、万象、占巴塞三国,地理单元决定其命运:北部山国依附中国,中部平原政权靠拢暹罗,南部水网地带沦为柬埔寨附庸。

湄公河滋养着文明,却也成为入侵通道:1778年暹罗军队循河北上焚毁万象王宫;十九世纪越南军队沿河东进控制川圹高原;二十世纪美国为切断胡志明小道,向湄公河谷投下2.7亿枚炸弹(人均1.5吨)。至今川圹高原仍有3000平方公里雷区,雨季泥泞使排雷进度不足40%。

作为"陆锁国"的地缘困境更制约发展:中老铁路开通前,物流成本吞噬20%GDP(泰国仅8%);波罗芬高原咖啡因运输成本在国际压价40%;水电开发引发国际争议——2018年老挝沙耶武里水坝截流导致湄公河下游大旱,泰越渔民千船抗议封锁河道。

如今钢铁长龙已穿过深山密林,现代技术正突破地理桎梏,但山河塑造的民族特质依旧鲜明。当游客在琅勃拉邦看僧侣踏着晨雾化缘,在波罗芬高原品鉴雨林咖啡,在川圹见证排雷队清除战争遗毒,便得以窥见:正是在山水的囚禁与馈赠之间,老挝淬炼出独有的坚韧与宁静。那些季风雨中躬耕的身影,寺庙袅袅升腾的香烟,和山地部族飘扬的彩绣,共同讲述着一个民族如何与自然达成宿命的和解。

-石 破启明-

在群峦叠嶂的湄公河东岸,老挝的先民早已在青铜微光中开启文明的探索。公元前1500年前后,来自中南半岛北部的青铜冶炼技术沿着河谷渗入,石斧与矛尖在川圹高原的燧石碰撞出火花。

生活在石缸平原(今川圹省丰沙湾)的孟-高棉语族部落,用整块砂岩凿出数以千计的巨型容器,高者逾三米,重达十余吨。这些石缸群呈几何状分布在山丘之间,考古学家在罐内发现人骨、陶珠与炭化稻谷,暗示着复杂的葬仪或祭祀行为——可能是部落长老的集体安葬地,或是旱季祈雨的圣坛。

尚无证据表明此时存在社会阶层分化:墓葬陪葬品差异微小,居住遗址(如班蓬村)仅见简陋干栏草屋,显示人们仍以血缘氏族为纽带,依靠长老会议协调狩猎与刀耕火种。

铁器的传入打破了原始平衡。公元一世纪前后,东山文化冶铁术从越南北部传入,铁斧锋刃所及之处,雨林成片倒下,轮歇农业规模扩大。他曲地区(今甘蒙省)的克木部落率先在湄公河阶地尝试水稻种植,泥土中出土的碳化稻粒与竹制水闸残件,印证灌溉技术的萌芽。

与此同时,外部文明的风开始吹入河谷。中国东汉的五铢钱在琅勃拉邦南康河畔现身,印度商人携带的玻璃珠点缀在酋长女儿的颈间,湄公河独木舟连成的贸易链,悄然将孤立的部落拽入更广大的文明网络。

部落联盟的瓦解发生于无声处。公元五世纪的川圹高原,某位酋长离世时随葬了铁剑、象牙手镯与五十枚中国铜钱,而邻近墓葬仅有陶罐。陪葬品的悬殊差异,如一道裂缝划开平等社会的基石。石缸平原的中心区出现防御性木栅栏,外围村落则未见屏障,暗示核心聚落开始垄断资源。

这种分级聚落形态,标志着老挝进入分层酋邦社会阶段。在勐苏瓦(今琅勃拉邦),湄公河与南康河交汇的三角洲崛起为权力中心。公元六世纪的遗址中,长达两米的奠基人牲遗骸与精雕木柱同埋,揭示神权统治的建立——酋长以人祭仪式强化权威,宣称自己是大蛇神那迦的后裔。碑文虽未留存,但越南《安南志》记载“文单国”(勐苏瓦古称)于公元718年向大唐帝国进贡驯象,印证其作为区域政治实体的存在。

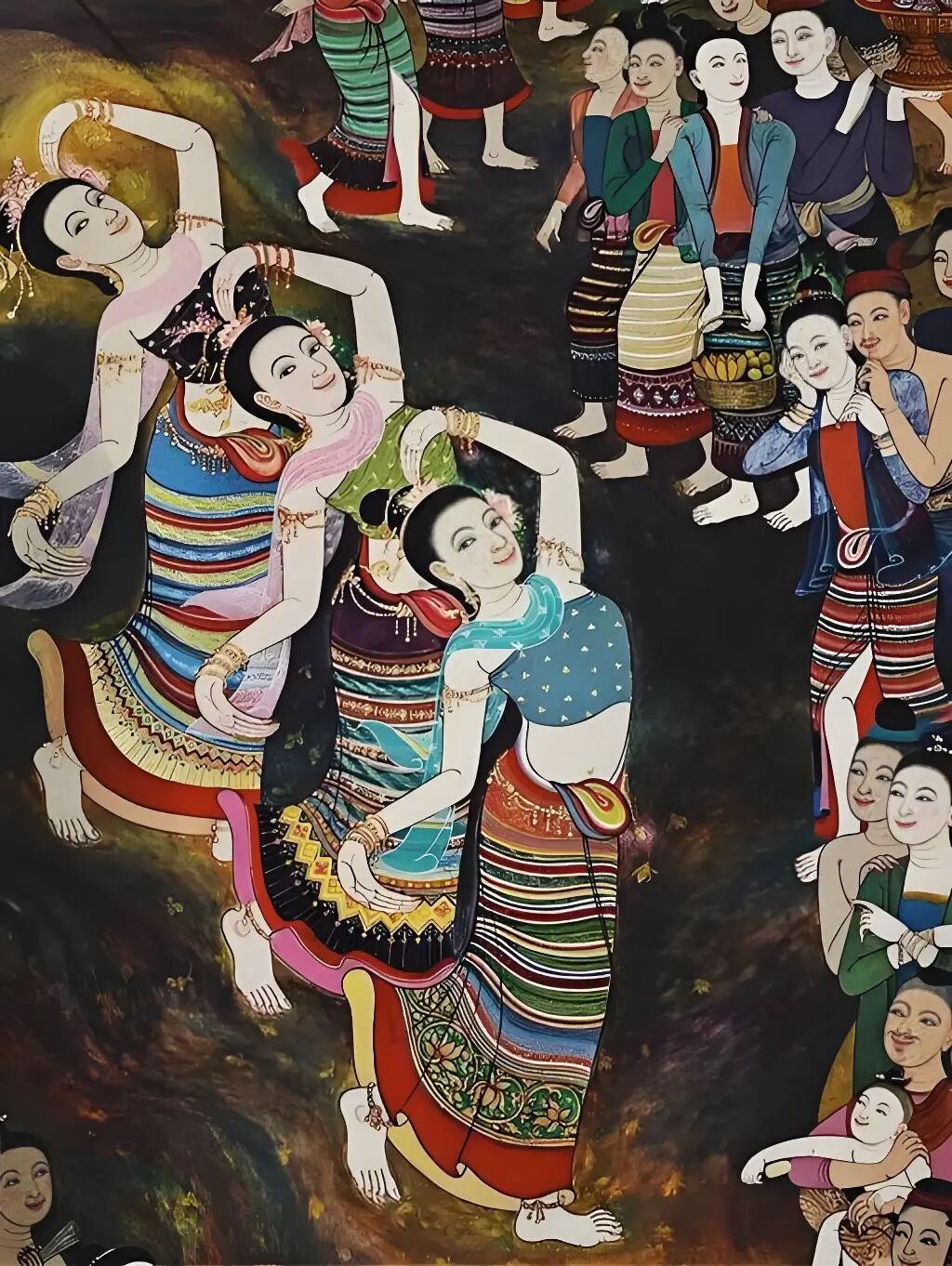

高棉帝国的阴影在八世纪笼罩老挝南部。当统治勐骚(川圹盆地)的普安人还在使用粗陶时,占巴塞的瓦普寺(见上图及下图)已矗立起巍峨石殿。吴哥王朝的军队沿湄公河北上,在今日老挝-柬埔寨边境修建阶梯式山寺,寺内供奉湿婆林伽,僧侣以梵文刻下颂神诗篇。

高棉人带来的不仅是宗教:他们开凿蓄水池(如班敦遗址),传授水稻精耕法;设立税吏统计稻谷产量;甚至颁布法律严惩盗窃寺庙贡品者。瓦普寺(见下图)碑铭记载:“贼人窃神衣者,当斩其右手,罚牛十头。”这种强制性赋税与刑罚制度,将神权与世俗统治捆绑,使占巴塞从松散酋邦蜕变为高棉帝国的边疆行省。

但高原山地仍保持倔强的独立性。川圹的普安酋长一面用象牙、犀角向高棉纳贡,一面在石碑刻下太阳与孔雀图腾——那是属于本族的神灵。公元九世纪的他曲冶铁炉群旁发现高棉风格陶像,但铸范纹饰却是本地特有的卷云纹;勐昏(今奠边府西)的泰族与越南人贸易获得铁锄,梯田修上海拔八百米的山腰,却拒绝改用汉式犁具。

这种文化揉杂中抵抗的张力,折射出酋邦社会的过渡性本质:接受先进技术却坚守传统信仰,臣服强国强权仍维系部族认同。当十一世纪泰族大规模南迁的浪潮席卷湄公河谷,这种张力将碰撞出新的火花,为澜沧王国的诞生埋下伏笔。

老挝的史前演进是一部在封闭地理中缓慢突围的史诗。原始部落的石缸葬仪被铁器时代的阶级分化取代,平等社会让位于神权酋邦;高棉帝国的制度输入虽推动南部进入准国家状态,但群山的阻隔使统一国家延迟至十四世纪才成形。那些深埋泥土的青铜斧、梯田遗址的堰沟、寺庙残碑的梵文,都成为沉默的证人,讲述着一个民族在雨林与季风之间,如何蹒跚行过蒙昧长夜,最终迎来文明的破晓。

-勐 铸 佛 疆-

十一世纪初的湄公河流域,高棉帝国的战旗正在石砌山寺瓦普寺顶猎猎作响。湿婆神像俯瞰着山脚下的奴工背负砂岩,阶梯式庙堂向南延展至占巴塞平原,梵文铭碑宣告着吴哥王朝对南老挝的统治。

然而,帝国北疆的密林深处,一种新的力量正沿河谷蔓延:身披傣锦的泰族战士握着长柄铁镰,在丛林间开辟出名为"勐"的据点。他们的迁徙是亚欧大陆腹地剧变的余波——云南南诏国崩塌后族群迁徙的浪潮裹挟着泰语民族南下,在湄公河峡谷铺就一张注定改写历史的生存网络。

这场南迁并非无序流散。泰语支系的傣泐人选择西部线路,沿萨尔温江进入清迈盆地;佬泰族群则向东涌入琅勃拉邦至万象的狭长平原。2011年班清盛(今乌多姆赛省)遗址出土的骨灰瓮刻着傣文祖先名讳,经碳十四测定为公元1025年遗存,印证族群迁徙的确切年代。

迁徙者面临双重挑战:既要驯服瘴疠之地,又要提防高棉(上图为高棉帝国1150年极盛时包含今日老挝的版图[红])镇守军的绞杀。他曲河谷的焦土层揭露惨烈抵抗——泰族村落遗址上埋着折断的泰式环首刀与高棉箭镞,儿童骸骨腕部残留捆绑的藤绳。正是在血火交织中,"勐"这一适应战争状态的政治单元逐渐成熟:每个勐以核心聚落为堡垒,由世袭军事首领"陶"统领;农兵携带铁锸日间垦荒,夜晚守卫栅栏;贡赋清单铭刻于木牍(琅勃拉邦南巴发现),记录每户需缴稻谷、葛布与箭杆的数量。至十二世纪,这样的勐已星罗棋布,在湄公河峡谷织成一条蜿蜒的权力珠链。

当勐苏瓦(琅勃拉邦)的陶坎丰在1130年代建造第一座寨堡时,泰族的城邦雏形已然显现。南康河与湄公河交汇处的阶地上,三重竹栅与壕沟构成防御体系,其内侧夯土台基残迹至今可辨。出土铜权杖上的浮雕展现着统治仪式:陶氏端坐高台接受稻穗贡奉,戴银胫甲的卫兵持斧肃立两侧,俨然小型宫廷气象。值得注意的是,这种权力构建仍带有部落民主基因——寨心柱(今琅勃拉邦皇宫博物馆藏)作为神圣象征,凡战士皆可在此申诉冤屈,重大决策需经贵族合议。然而向真正的国家进化,还需思想武器与资源整合的双重催化。

暹罗素可泰王国的崛起成为信仰变革的转折点。十三世纪中期,素可泰王兰甘亨(见上图)派僧团进入老挝北部,携来改变勐苏瓦命运的菩提树苗(今存于琅勃拉邦的迈佛寺中,见下图)。泰语贝叶经取代了高棉梵文碑,上座部佛教四谛教义在勐首领中迅速传播。

当陶波提萨拉王(勐苏瓦世系)在1301年接受具足戒,其动机绝非单纯信仰:佛教僧团构建起超越血缘的文化纽带,使分散的勐凝聚为想象共同体;寺庙学堂培养文书人才,土地登记册开始出现;更关键的是,佛陀取代湿婆成为统治正当性的新支柱——陶氏宣称自己是转轮王,金伞华盖取代了那迦蛇神图腾。

同一时期的经济整合同样深刻:班纳藤锡矿(川圹省)因对华贸易需求而扩大开采,云南商人用牛马驮来铁锅换取锡锭;湄公河渡口设立税关,中国铜钱成为勐骚(川圹)市场的硬通货。正是商业网络与信仰体系的双重粘合,使泰族城邦的联合从奢望变为可能。

高棉帝国的崩溃则为泰族城邦的联合扫清了障碍。十三世纪吴哥遭受暹罗素可泰与素攀武里轮番冲击,镇守占巴塞的高棉军队逐渐南撤。原本依附高棉的勐斯瓦(今沙湾拿吉)在1287年脱离统治,其陶氏将高棉战神诃梨诃摩神像沉入湄公河,改筑佛寺彰显独立。

这一权力真空立刻引来强邻觊觎:东面的越南陈朝军队翻过长山山脉,在勐昏(奠边府西)屯田驻军;西部的素可泰王国更借佛教传播网施加控制。危机感最终催生了决定性人物——法昂的流亡与回归。这位琅勃拉邦王室后裔在1323年的王族内斗中被迫流亡,却在高棉宫廷淬炼成钢。柬埔寨学者乔万尼·威勒斯的研究指出,法昂不仅习得高棉象兵战法,更深谙赋税统计与官僚管理之术。

1349年,当高棉陷入与占婆的战争泥潭,法昂率高棉借兵北进,象蹄踏破勐苏瓦竹栅的场景被绘于香通寺壁画。1353年雨季来临前,他迫使勐骚与万象盟誓臣服,最终在湄公河畔树起金伞华盖。澜沧王国的建立并非泰族南迁的终点,而是以铁血与佛法熔铸分裂城邦的新开端。

此二百五十年浓缩着人类社会演进的经典范式:族群迁徙突破地理阻隔,军事化组织推动城邦形成,宗教与经济纽带促成政治整合。当法昂王面对臣民展开那张绘有七头那迦王护佑的澜沧疆域图时,勐苏瓦的栅栏已拓展为王国城墙,陶氏的权杖升格为君主金鞭。南班清河的锡矿依然发光,瓦普寺废墟的湿婆石眼已被青苔覆盖,而佛寺晨钟正穿越雨林——一个新的国家已在古老土地上诞生!

思接千载|视通万里

搜索

搜索