当嘉隆帝在1802年结束二十五年战乱、统一越南时,他或许未曾预见:这座仿北京紫禁城建造的顺化皇城,终将成为殖民者观赏的标本。阮朝初期铸造的嘉隆通宝尚在流通,法国炮舰已轰开岘港大门;明命帝《大南一统志》描绘的"奄有安南"疆域图,正被《西贡条约》撕裂成三块殖民拼图。最讽刺的是,法国工程师建造的八卦城军事堡垒,竟成了埋葬越南独立的第一个楔子。

殖民统治在越南体内植入双重基因:铁路网贯通南北催生统一意识,却将橡胶园变成吸血疮疤;国语字瓦解千年科举制度,却为民族觉醒锻造语言武器。当嗣德帝在深宫批注喃字版《论语演歌》时,法国神学院已用拉丁字母重写越南灵魂。这种撕裂感在文化领域尤为剧烈——河内文庙进士碑林新增的名字,与哥特式教堂的尖顶在同一个天空下对峙(下图为原西贡市政厅)。

中越关系的天翻地覆更令人扼腕。明命帝改国号"大南"自诩中华文化继承者,其子绍治帝却被迫向法国割让嘉定三省;成泰帝秘密派遣留日学生时,滇越铁路正将云南与殖民经济捆绑。当保大帝最终交出象征中越宗藩关系的镶玉金玺,那句"宁为独立国之民"的宣言,宣告的不仅是阮朝覆灭,更是东亚千年朝贡体系的彻底崩塌。这段历史如同嗣德陵中那列闯入石象群的蒸汽火车——传统轨枕与现代车轮的剧烈摩擦,迸发出的火花既灼伤土地,也照亮了民族觉醒的漫漫长夜。

-集权鼎盛-

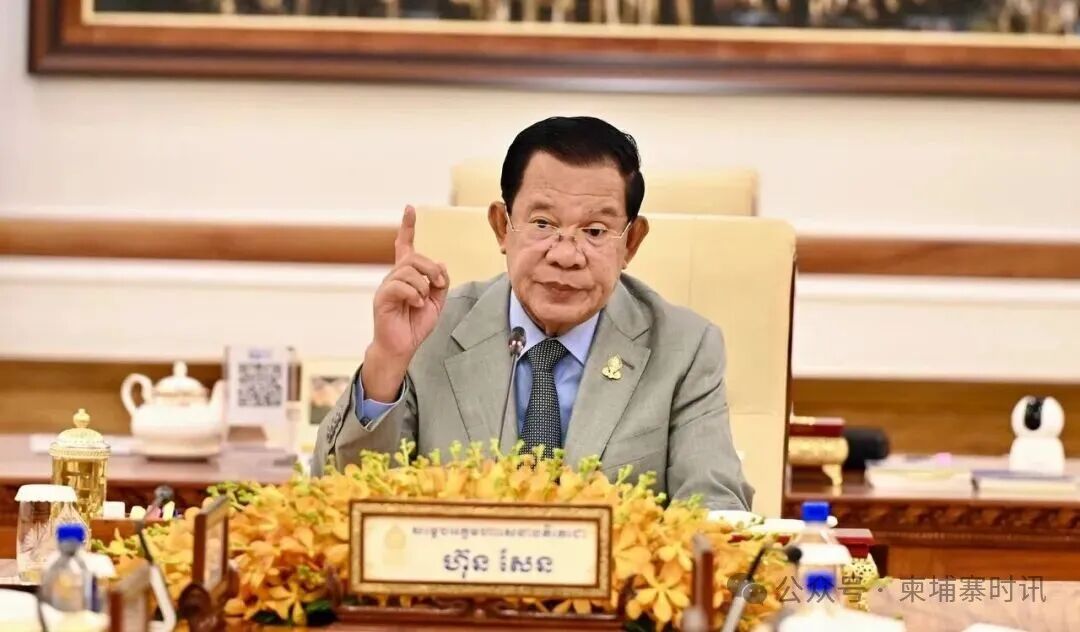

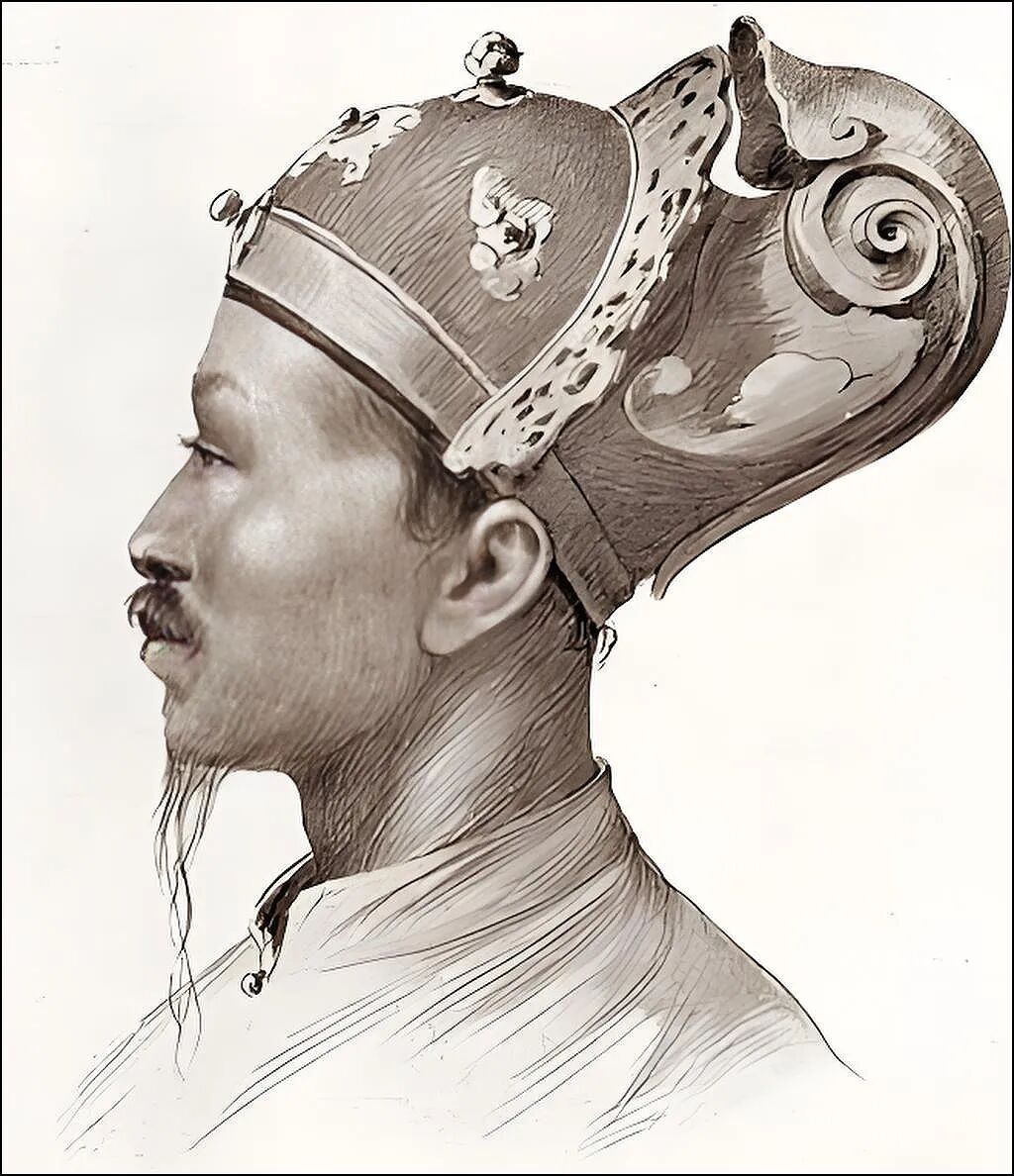

1802年,历经二十五年战乱的越南在阮福映(见下图)手中重归一统。这位出身广南阮主家族的统治者于富春城(今顺化)登基,建立阮朝,年号嘉隆。他以铁腕手段终结西山朝,将阮岳、阮惠的遗骸掘出捣弃,宣告新时代的来临。

登基大典上,嘉隆帝颁布《皇越律例》,仿照《大清律》构建法律体系,同时推行“寓兵于农”之策,命郑怀德等十二人担任田畯官开垦荒地。经济上铸造嘉隆通宝,降低关税吸引外商,西方商船再度云集嘉定(今胡志明市,曾称“西贡”)。

外交上,嘉隆帝派遣郑怀德携西山朝印绶赴清,嘉庆帝(见上图)赐国号“越南”,从此这片土地有了延续至今的正式名称。但嘉隆帝始终保留“大越”国号,昭示恢复古越疆域的雄心。

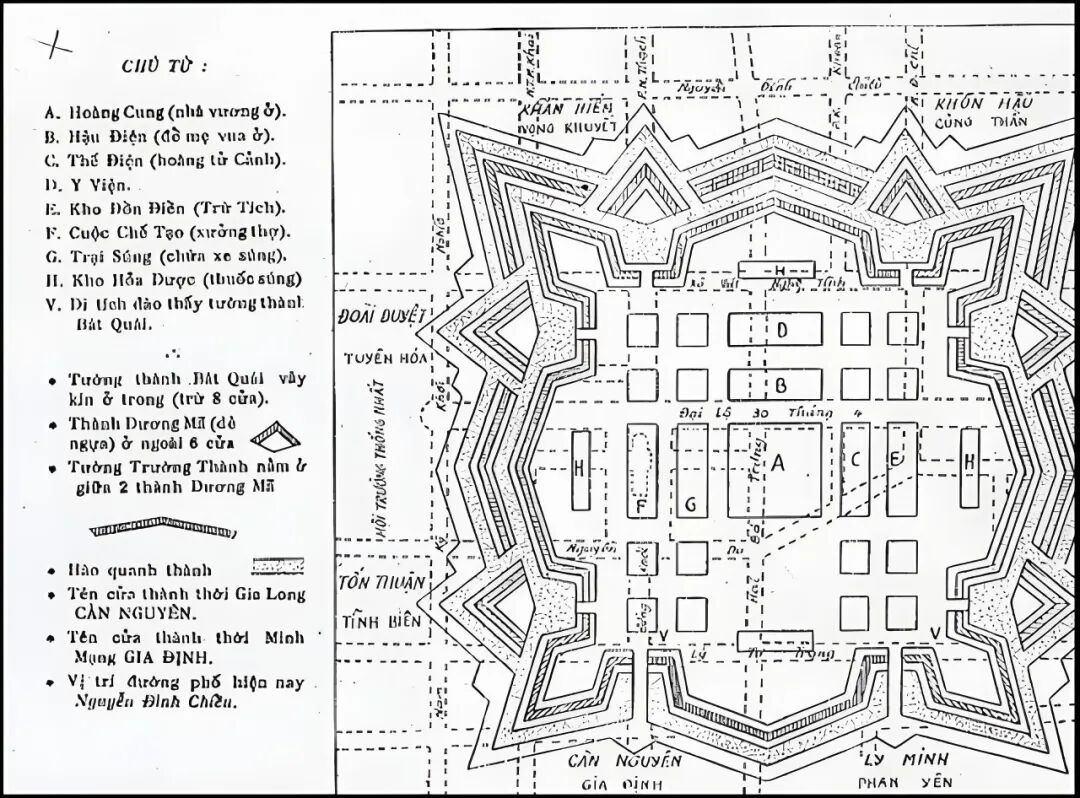

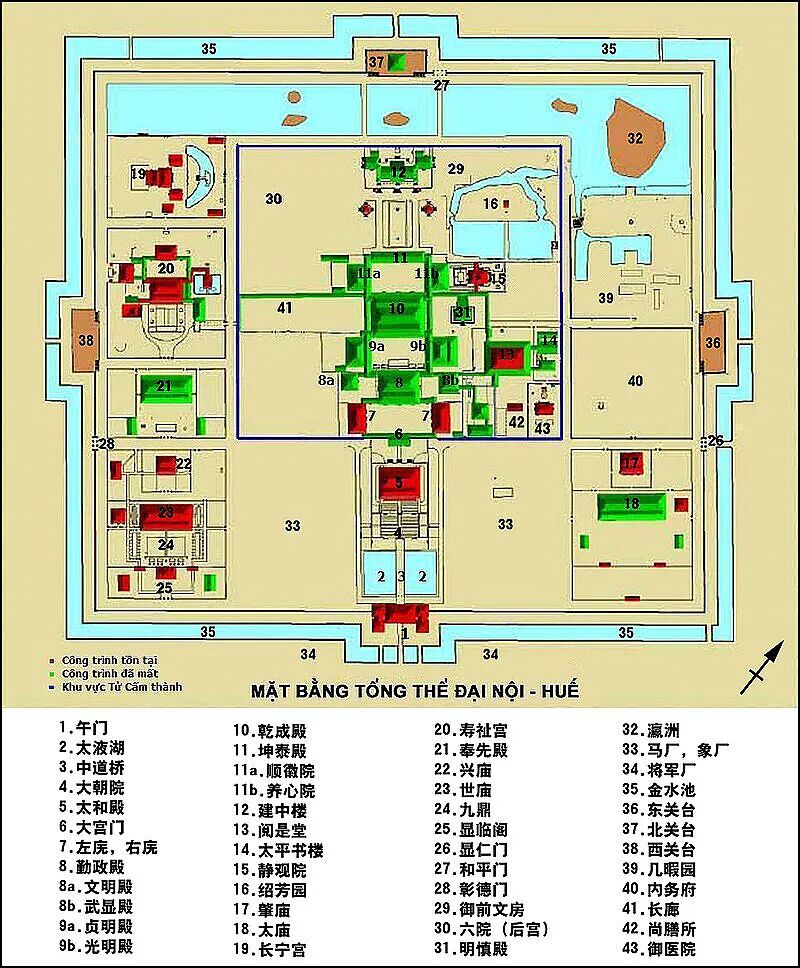

文化重建在战火平息后迅速展开。顺化皇城(见上图,为午门及太和殿内外)仿北京紫禁城规制兴建;法国工程师皮曼纽尔主持建造的八卦城矗立嘉定,成为西式军事建筑的典范(见下图,该城在后来法国发动的南圻远征中被烧毁)。

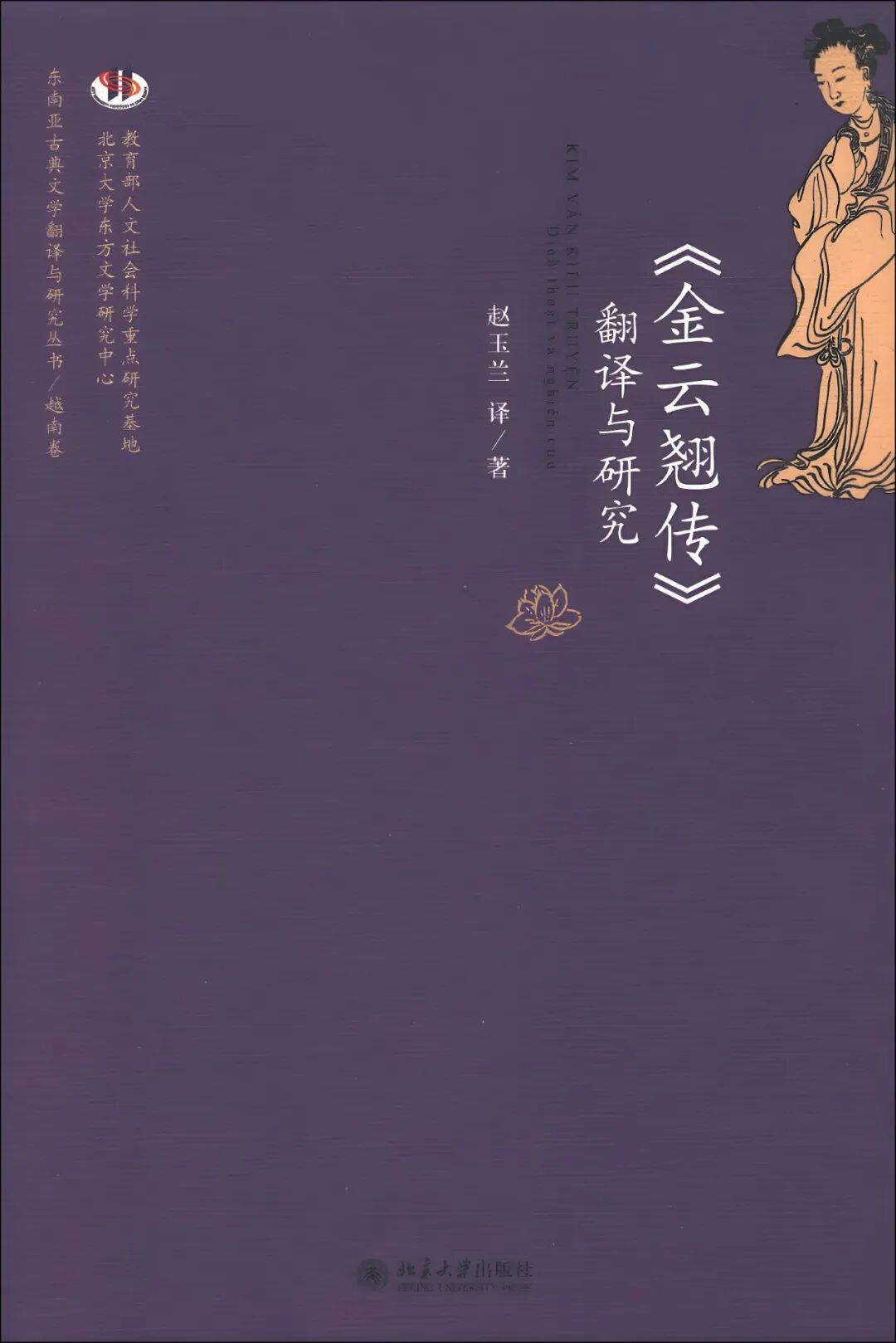

文学领域诞生了越南文学巅峰之作——阮攸以字喃写就的《金云翘传》,采用本土“六八体”诗律(六言八言交替,韵律如香江流水),讲述乱世儿女的悲欢离合。该书以喃字书写,突破汉文垄断,用越南民族文字创作,使文学走向大众,被尊为"越南文学北斗"。

史学家潘辉注则完成《历朝宪章类志》,系统梳理古代制度。这些成就背后藏着帝王的心结:嘉隆帝始终警惕曾助其复国的法国势力,临终告诫继任者:“西洋人非我族类,其心必异”。

1820年,明命帝阮福皎(见上图)继位。这位推崇儒学的君主在紫禁城书案前批阅奏章至深夜,案头堆着正在编纂的《明命政要》。他废除父亲时代的镇制,将全国划分为三十省,设总督、巡抚分权管理,并通过《十条圣训》教化百姓。军事上建立现代海军,铸造刻有儒家经文的“明命通宝”美号钱。

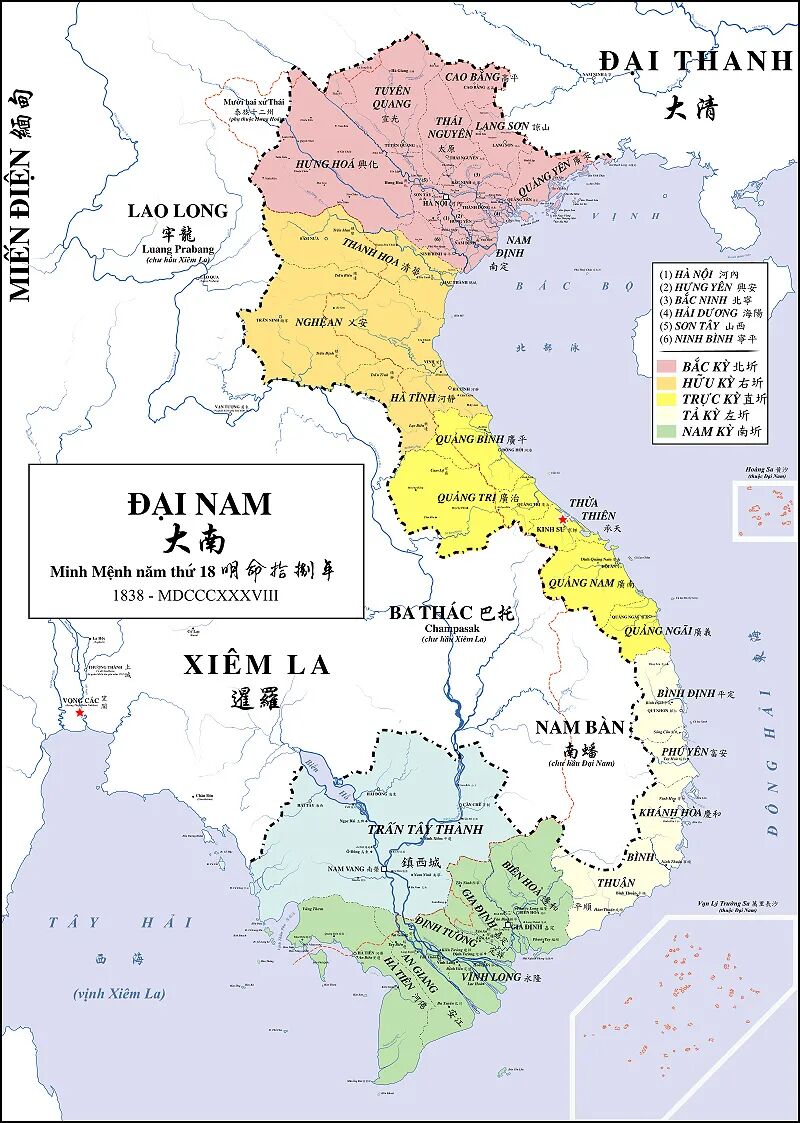

对外扩张尤为激进:1834年派张明讲攻入柬埔寨,废黜国王安眉,设镇西城(见上图)直接统治;同时西征老挝,在湄公河畔设镇宁府。这些征服被写入《大南一统志》,疆域图标注着“奄有安南,东至海,西逾哀牢”的豪言。

宫廷文化迎来鼎盛。明命帝亲撰《御制诗集》,其子女中形成著名“阮朝三堂”(从善王、绥理王、襄安郡王)与“阮朝三卿”(月亭、梅庵、蕙圃)诗人群体。河内文庙春秋祭孔典礼空前隆重,但繁荣表象下暗流涌动:严厉的天主教禁令导致传教士若瑟·玛尔香被凌迟处死(见上图),欧洲舆论哗然;喃字文学因揭露社会矛盾遭压制,民间却广为传诵“男不看《潘陈》,女不看《翠云翠翘》”的俗谚。当1838年法国军舰出现在岘港时,这位自诩“中华文化继承者”的帝王改国号为“大南”,试图以文化自信抵御西方冲击,却不知危机已迫在眉睫。

1841年绍治帝即位时,帝国危机四伏。柬埔寨反抗军与暹罗联手反扑,迫使越南撤回驻军;南圻(越南南部)爆发林森起义,法国军舰闯入岘港要求释放传教士。这位在深宫翻阅《论语演歌》的皇帝,不得不批准签订《第一次西贡条约》(1862年),割让嘉定、定祥、边和三省。

文化政策更显矛盾。绍治帝一面延续儒学教育,命皇子在顺化国子监(见上图)研习四书五经;一面允许法国人建造越南首艘蒸汽船,在神学院开设西洋音字课程。临终前目睹法国炮舰轰击顺安海口(1847年),留给继任者一个裂痕斑斑的帝国。

1847年嗣德帝(见上图)登基,儒家知识分子的两面性在他身上凸显。他亲译汉文典籍为喃字版《嗣德圣制字学解义歌》,完善科举制度,却在奏折批复中流露对时局的迷茫。1858年,法国以保护传教士为由联合西班牙进攻岘港,殖民炮火终于炸开封闭的国门。当法军中将热诺伊利登陆嘉定时,嗣德帝派往天津向清廷求援的使臣尚未归来,西山王朝的悲剧在半个世纪后重演。

自1802年伊始的这五十六年是越南古代文明的最后辉煌。阮朝三代君主以儒家理想构建集权帝国,修国史、建皇城、兴科举,将雅文学推向高峰。明命朝的疆域扩张使越南成为中南半岛霸主,却埋下民族矛盾隐患(上图为顺化文庙大门)。

当法国铁舰撞开国门时,以《皇越律例》维系的社会结构、以顺化皇城象征的文化自信(上图为顺化皇城建中宫,下图为顺化皇城平面布置图)、以《金云翘传》为代表的文学荣光,都在殖民浪潮前显出脆弱性。封闭政策与有限改革的矛盾,最终使越南错失转型机遇,为近代百年屈辱拉开序幕。

-殖民侵袭-

1858年9月1日,法国远东舰队炮击岘港,开启了越南近代史上最屈辱的篇章。彼时在位的嗣德帝阮福时已统治阮朝十余年,这位以儒学治国、衣着简朴的君主坐在顺化皇城的龙椅上,面对西方坚船利炮的轰鸣声,仍试图以"驱逐洋教"的诏令维系天朝尊严。他下令处死传教士、焚烧教堂,却不知这些举措正为殖民者提供口实。

1859年2月18日,法兰西第二帝国占领边和省、嘉定省和定祥省三个南部省份(位置见上图所示)。1862年4月13日《第一次西贡条约》签订,边和、嘉定、定祥三省从此脱离阮朝版图。1864年,法国将所得领土称为交趾支那(1874年,《第二次西贡条约》正式取得西三省[永隆、安江、河仙])。

1862年,法国人决定取消“嘉定”一名,改用广为人知的“柴棍”,华人译作“西贡”(Saïgon)。同年,西贡成为法属交趾支那的首府。法国人依照西洋式规划筑路建城,意图将西贡作为亚洲殖民扩张的基地(上图为总督府,又称诺罗敦宫;越南战争中毁于战火,1962年于原址重建,今天称为独立宫)。

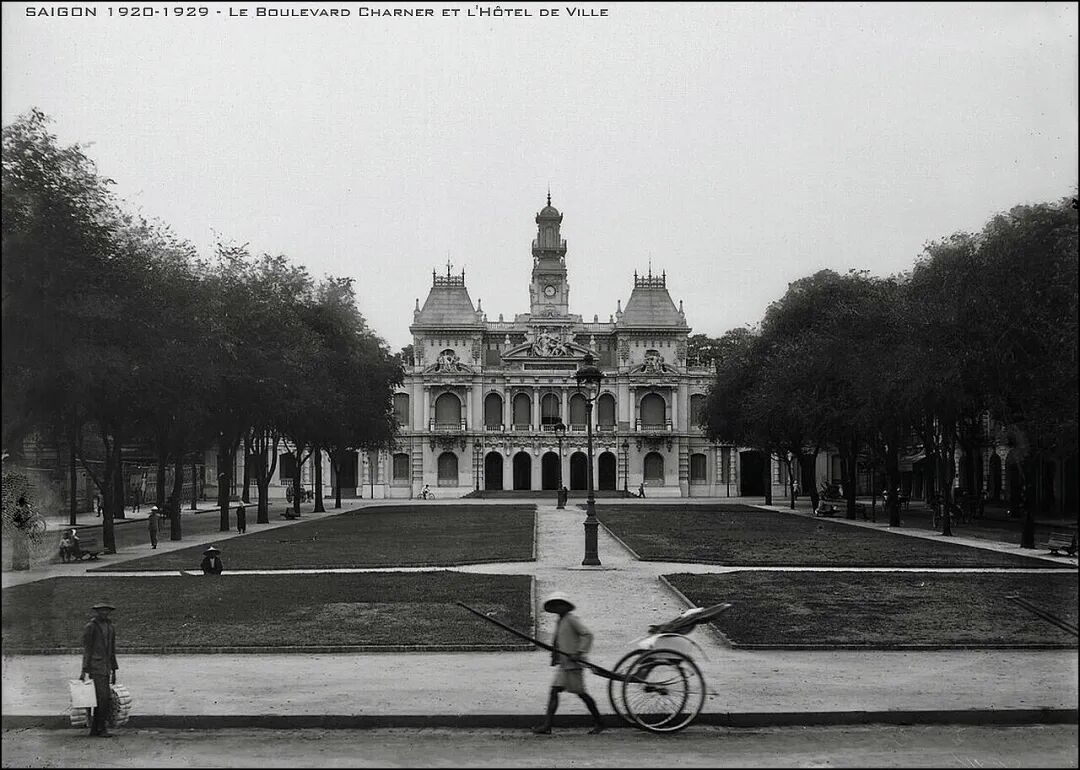

法国人在西贡运用时新的技术和设计,修建各个重要建筑,包括总督府(1868-1873年,1887年以后成为法属印度支那首府,有“远东明珠”、“远东巴黎”之称)、圣母堂(1863-1880年,全称:圣母无原罪圣殿主教座堂;俗称:红教堂;见上图)、欧陆饭店(1878-1880年)、西贡火车站(1885年)、西贡中心邮局(1886-1891年)、西贡大剧院(1900年)、滨城市场(1914年建成)等。

西贡在进行现代化改造的同时,顺化深宫中的嗣德帝在烛光下批阅奏章至深夜(上图为顺化皇城中的太和殿),这位著有四千篇诗文的儒君此刻方显困顿。他采纳了少数开明大臣的建议:开设商政衙西字学堂翻译《万国公法》,派遣十二少年赴香港学习西洋技术,甚至命人将《博物新编》分发各省。但当阮长祚上书请求全面改革军事教育时,朝堂上守旧派的唾沫几乎将奏折淹没。

1873年法军突袭河内,七十老将阮知方绝食殉国的消息传到顺化,嗣德帝颤抖着在悼词上朱批"忠烈贯日",却未察觉自己正把玩着法国使节进贡的珐琅怀表——这种文明的撕裂感贯穿了他生命的最后十年。同年,法国总统儒勒·格雷维签署法令,授予西贡城市地位,成立市政府,并在1879年成立市议会(上图为西贡市政厅,今胡志明市政宫;下图为西贡火车站)。

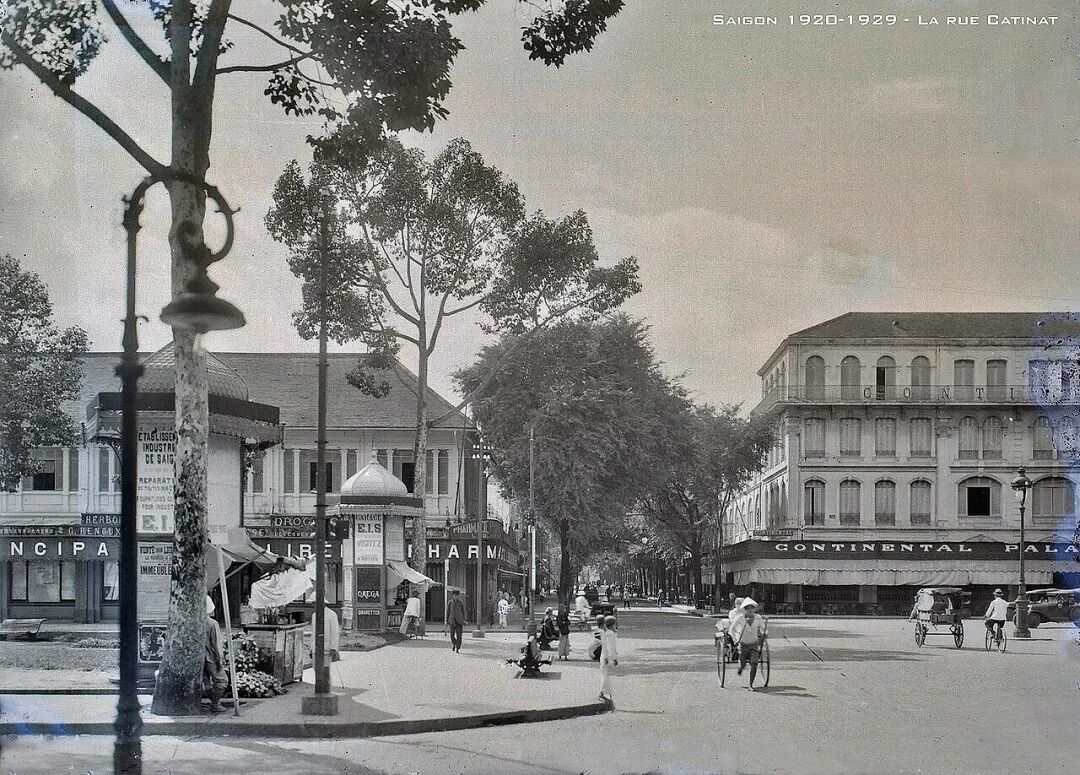

1883年香江入海口再次出现法国舰队时,病榻上的皇帝用枯槁手指划过地图上被蚕食的北圻,弥留之际的咒骂被记录在法国海军档案中:"这些强盗终将吞没龙椅下的沉香木..."(下图为西贡的卡提拿街,现同起街,繁忙的商业和娱乐场所在此汇聚)。当年8月25日,越南阮朝与法兰西第三共和国在顺化签订《第一次顺化条约》——这次条约的签署使越南沦为法国的保护国。

皇权更替的闹剧在嗣德帝驾崩后立即上演。1883年7月,养子育德帝阮福膺禛在遗诏中继位,这位居住在育德堂的皇子因亲近法国早遭权臣忌惮。阮文祥与尊室说抬出"遗诏隐匿"的罪名,仅用三天便将其废黜。太医院讲堂的铁窗内,曾经身着瑞国公朝服的皇长子被迫用旧名阮福膺禭,饿殍之状令狱卒掩目(下图为西贡中心邮局)。

取代他的协和帝阮福昇在朗国公府接到玉玺时已年近不惑,这位绍治帝第二十九子试图联合法国势力铲除权臣,却不知阮文祥的密探早已渗透宫禁。四个月后的寒夜,一壶鸩酒终结了他短暂的统治,墓碑上"吾弟十四人好学者甚少"的铭文,恰似对这个愚昧朝廷的判词。

当十四岁的建福帝阮福膺祜在养善堂被推上龙椅时,顺化皇城的琉璃瓦正映照出血色残阳。为获得整个越南的宗主权,法国与中国爆发中法战争,1883-1885年占领了越南中部和北部及柬埔寨,将越南中部更名为安南(成立“安南保护国”),北部更名为东京(成立“东京保护国”)。1885年,中法签订《天津条约》,中国正式放弃越南宗主权。法国获取了北越的控制权。(该条约的签订,意味着中国承认了法国对越南的宗主权;下图为法军攻占谅山)。

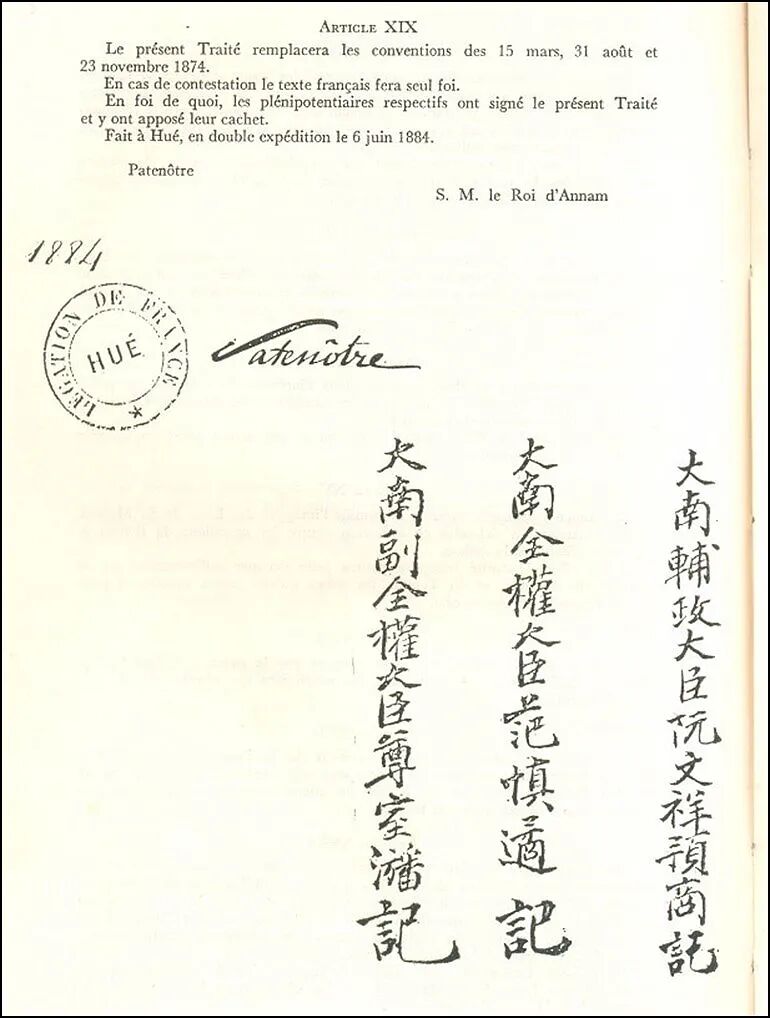

建福帝,这位在《第二次顺化条约》(1884年,见下图)上钤印时双手颤抖的君主,最终成为宫廷阴谋的祭品——当他在病中发现学妃阮氏香与辅政大臣的私情,尚未颁布的诛杀令反成催命符。御医记录驾崩当日的脉案显示"甲申年六月初十,帝腹如刀绞,七窍见血",而法国领事馆档案则冷峻记载:"越南小皇帝之死确保了我们监护权的延续。”

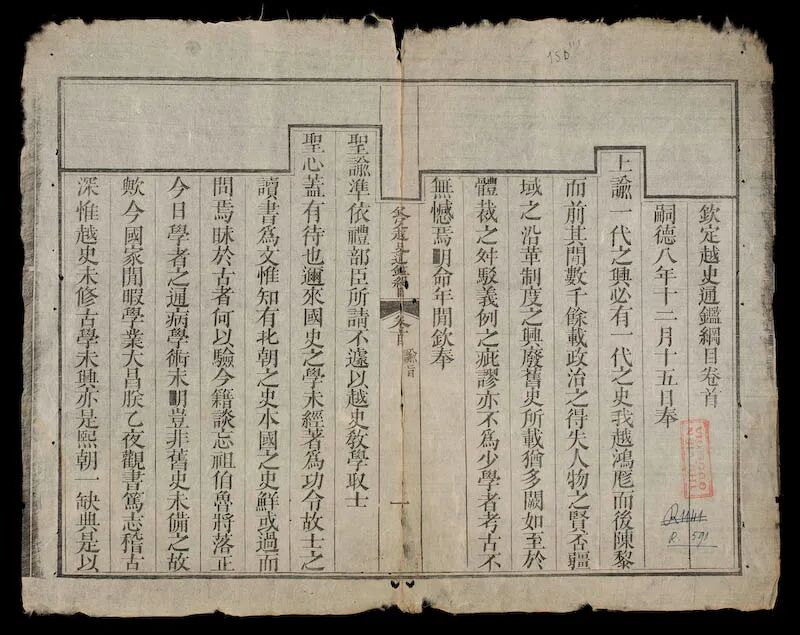

在刀剑铿锵的二十六年里,文化的星火仍在缝隙中闪烁。嗣德帝在战事间隙主持纂修《钦定越史通鉴纲目》(见下图),其御制喃文诗《论语演歌》以木活字刊印后传入民间。

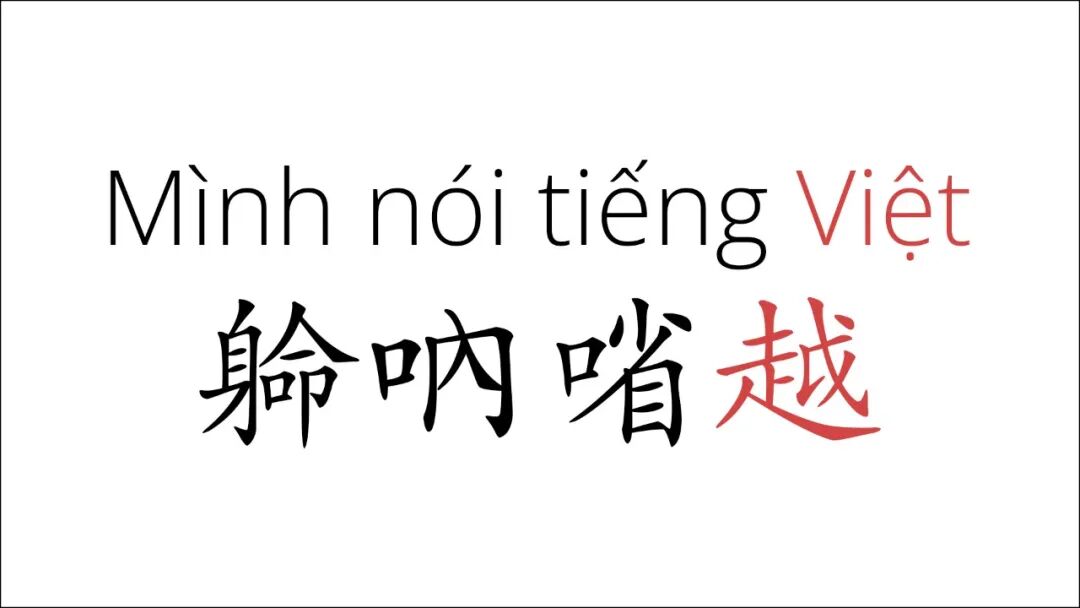

河内文庙的进士碑林新增了成泰年间最后一批名字,而法国传教士则悄悄用拉丁字母拼写越南语——这种被称为"国语字"的书写系统,终将瓦解科举制度的根基(下图中的越南文写的是“我说越南语”;第一行是用国语字写的越南文,第二行是用汉喃混写的越南文;黑色的字为喃字)。

最具隐喻意味的是嗣德陵工程:三万民工在香江畔建造的"万世基业",石象生群中竟混入法国工程师设计的蒸汽火车浮雕,而地宫尚未完工,施工图纸已进了西贡总督府的档案室(下图为河内文庙进士碑林)。

当1884年7月建福帝的梓宫移至谦陵陪葬区,法属印度支那联邦的蓝图已在巴黎绘制完成。从嗣德帝的御宇天下到建福帝的傀儡宝座,三代君主治下的越南如同被抽丝剥茧的春蚕:除了国土裂解之外;经济命脉被海关掌控,红河航运权落入外国公司;更致命的是精神根基的动摇——儒家的华夷秩序被殖民现实击碎,而新传入的天主教又与传统文化激烈冲撞。

这段浸透硝烟与血泪的历史警示后人:当闭关锁国的王朝遭遇工业革命的巨轮,纵有诗书礼乐也难抵船坚炮利;而统治集团的内耗与短视,终将使文明古国沦为他人砧板上的鱼肉(上图为河内圣若瑟主教座堂,建于1884-1888年)。

-傀儡存续-

1884年6月6日,法国全权代表帕特诺特尔与阮朝代表在顺化签订《第二次顺化条约》,越南彻底沦为法国殖民地。这份条约将越南肢解为三部分:交趾支那(南圻)为法国直辖殖民地;安南(中圻)和东京(北圻)为法国保护国,保留阮朝皇帝虚位。

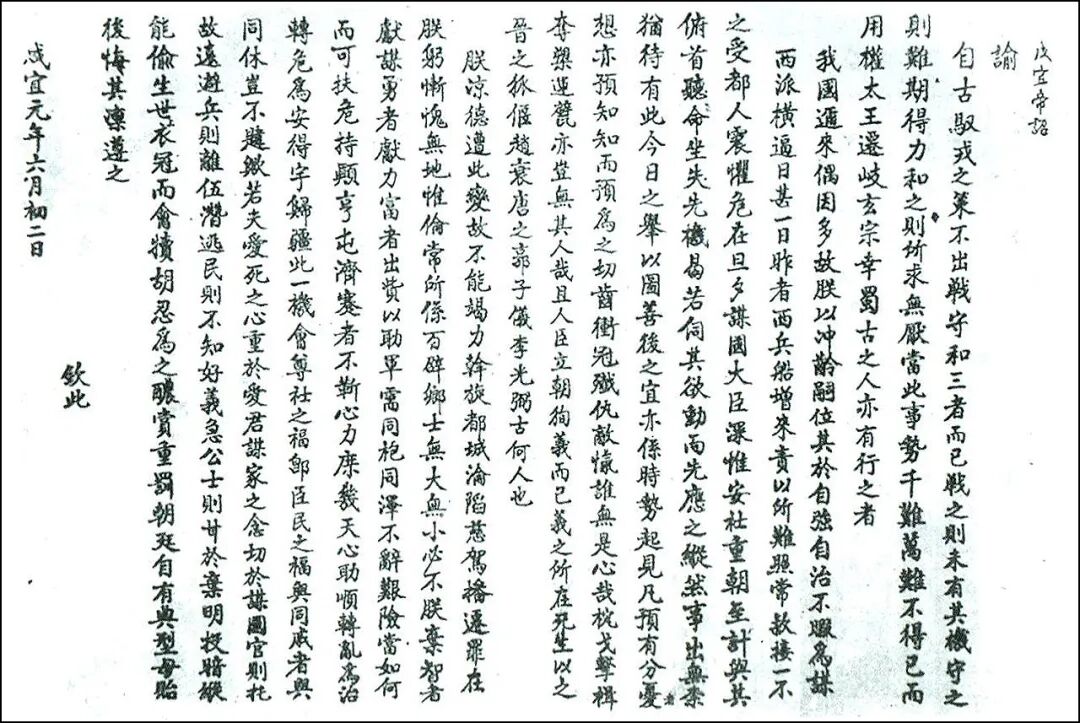

咸宜帝阮福明此时年仅13岁,这位被权臣拥立的少年君主,在条约签订后仅三个月便掀起抗法斗争。1885年7月,他携青龙宝剑逃出顺化皇城,发布《勤王诏》(见上图)号召"忠义之士,勠力同心",越南各地文绅如潘廷逢、黄花探等纷纷响应,史称"勤王运动"。

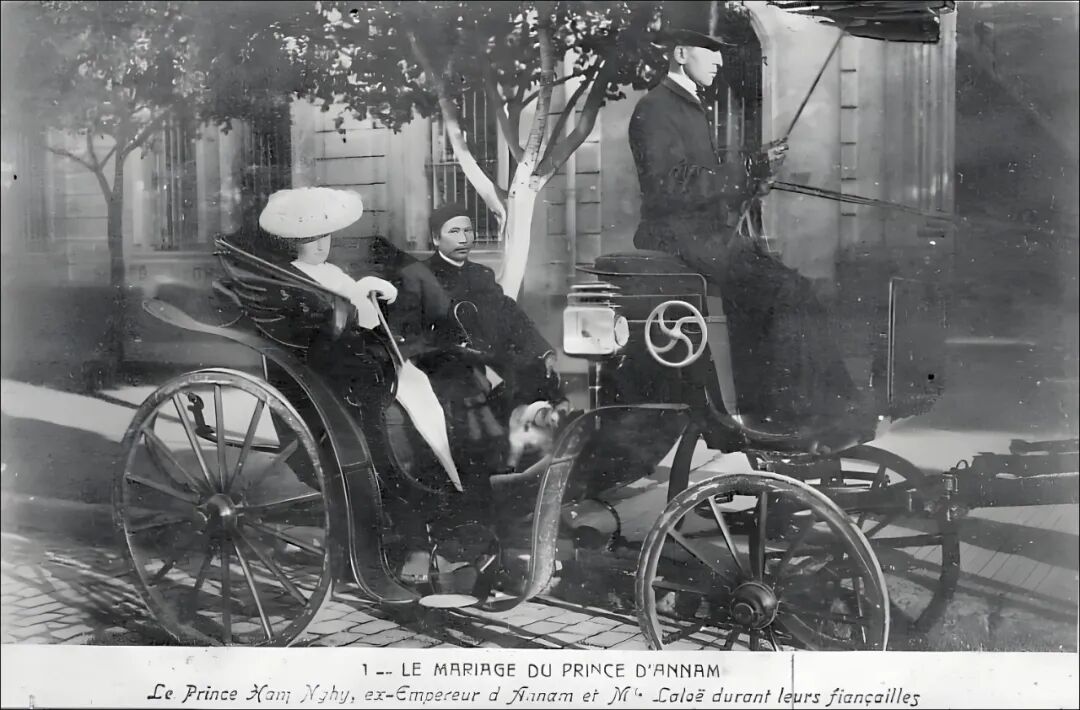

法国殖民当局迅速反扑。1888年9月,咸宜帝因侍从张光玉叛变被捕。面对法军劝降,他手持青龙剑凛然道:"宁死于我手,毋辱于西洋!"次年,这位年轻君主被流放至北非阿尔及利亚。在流放地,他由最初的敌视转向接纳西方文化,学习法语并受高更画风影响创作油画。1904年11月4日,咸宜帝娶了一位名叫玛赛勒·拉洛埃(见上图左一)的当地女子为妻,婚后育有一子二女。2010年其画作《垂暮》在巴黎拍出8800欧元,见证着这位末代帝王的文化蜕变。

法国为瓦解抵抗势力,改立咸宜帝兄长阮福昪为同庆帝(1885-1889年在位,见上图)。这位"坚江郡公"在顺化太和殿登基时,法军持枪列队监视,暴露其傀儡本质。

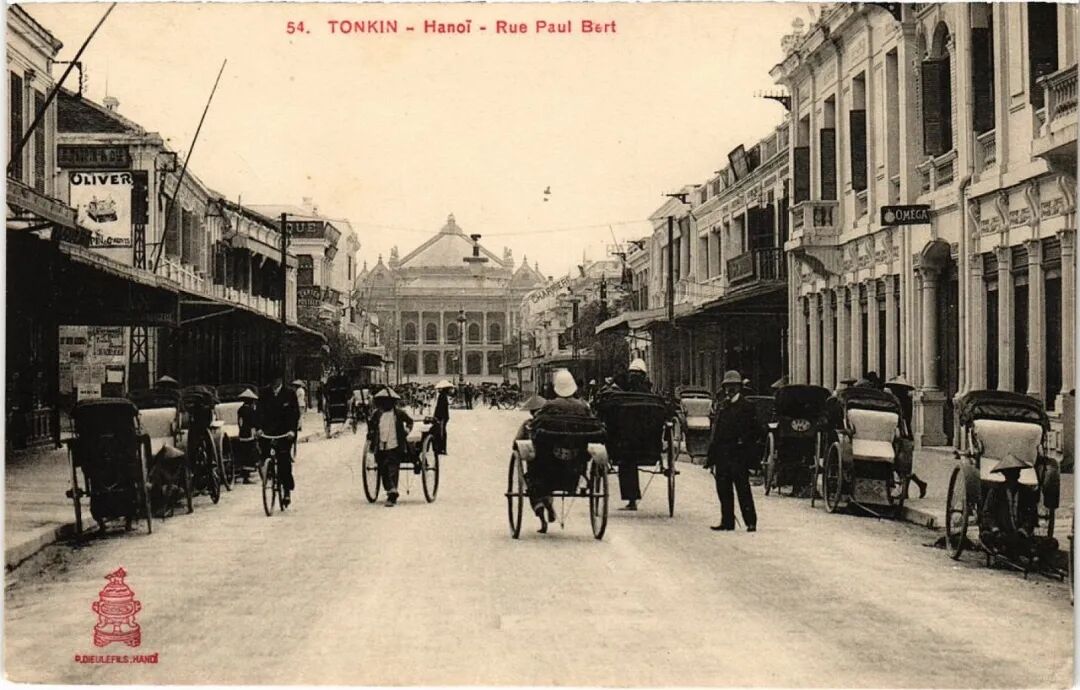

1887年法国整合柬埔寨、老挝及越南三地,成立法属印度支那联邦(版图如下所示),总督府设于河内,西贡则成为经济枢纽,城内出现哥特式教堂与林荫大道(上图为殖民地时期的河内)。

同庆帝执政期间,法国加速现代化改造:修建西贡-美萩铁路(1865年始建)、设立电报网络,并在河内创办印度支那医学院(1902年)。殖民政府推行"分而治之"政策,将越南切割为互不统属的三块(见上图,Tonkin-东京,首府河内、Annam-安南,首府顺化、Clchinchina-交趾支那,首府西贡),同时建立法式教育体系(下图为西贡的滨河市场)。

成泰帝阮福昭(1889-1907年在位)时期,法国深化控制。殖民政府废除科举(1919年正式废止),推广拉丁化国语字,顺化国学场成为新式学堂典范。成泰帝本人热衷西方事物,成为首位剪西式发型、驾驶汽车的越南君主,但其改革尝试遭法国掣肘。1907年他因擅自任命官员被废黜,法国中圻钦使黎曰宣称其"精神失常",实则因其暗中支持潘佩珠的东游运动——百余名越南青年赴日学习军事,寻求强国之路。

继位的维新帝阮福晃年仅8岁(1907-1916年在位,见上图),法国辅政大臣掌控实权。此间殖民经济掠夺加剧:北圻鸿基煤矿年产突破50万吨,南圻橡胶园占地逾12万公顷。

1916年,15岁的维新帝秘密联络反法组织"越南光复会",计划趁一战法军兵力空虚时起义。但因泄密失败,他与父亲成泰帝双双被流放至非洲的留尼汪岛(位置见上图所示)。法国改立启定帝阮福晙(1916-1925年在位),这位病弱君主沉迷鸦片,其西贡铸币厂发行的"飞龙银元"成为殖民金融控制的象征(下图为法属印度支那硬币)。

文化艺术在压制中萌发新芽。作家阮伯学以法文撰写《金云翘传》研究,胡春香用喃字创作女权诗篇,传统水木偶戏融入法式舞台灯光。1927年河内昇龙工业博览会展示电力织机与陶瓷窑,殖民现代性裹挟着民族意识悄然滋长。

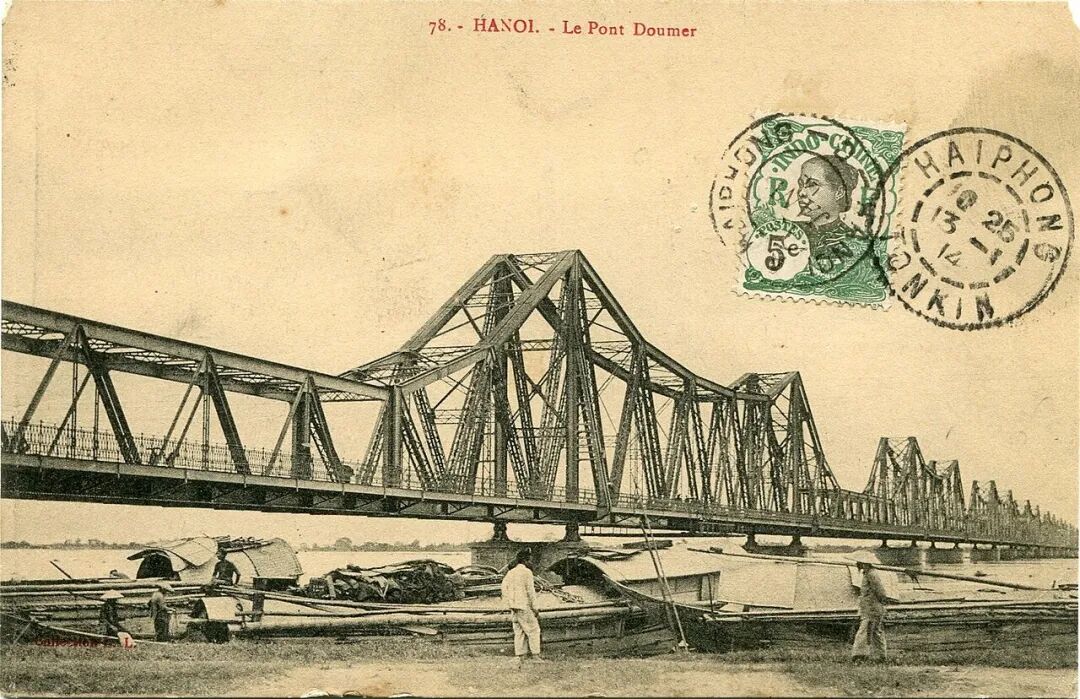

1898年,为了研究西贡一带的风土文化,当时的法属印度支那总督杜梅(上图为位于河内的20世纪初的保罗·杜梅桥)下令创立“法国印度支那古迹调查会”(或译作“法国印度支那考古学调查会”)。1900年该会更名为法国远东学院,该学院于1902年将总部设于河内。

法国远东学院有两项成果最引人注目。第一是对柬埔寨吴哥窟的研究和考察。而另一个是汉学方面的成果。法国汉学研究的成果,和法国远东学院是密不可分的(上图是位于巴黎威尔逊总统大道上的法国远东学院)。

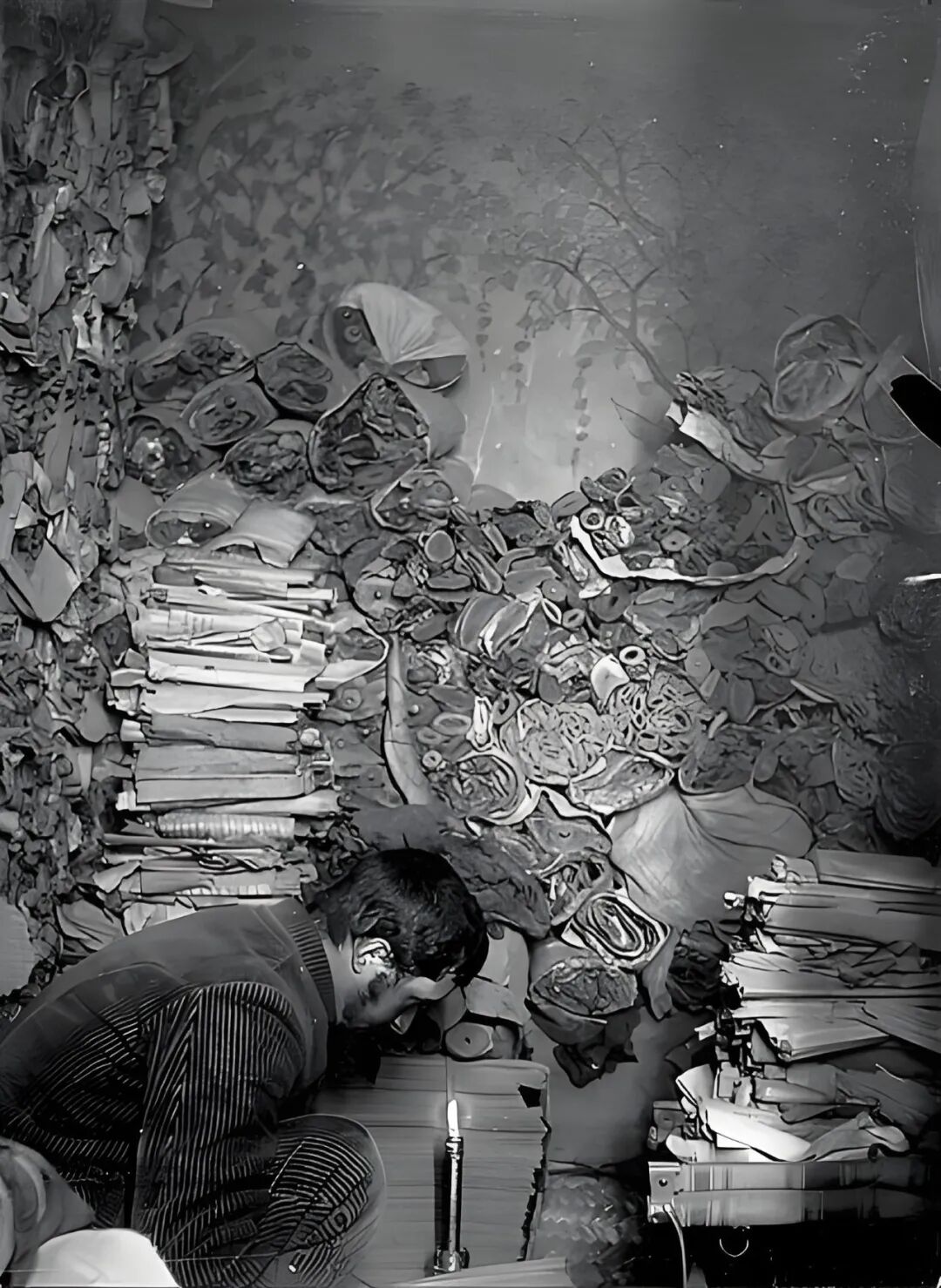

很多著名的法国汉学家,例如沙畹、伯希和、马伯乐等,都曾长期供职于该学院。伯希和于1908年找到一大批敦煌文献(上图为伯希和在敦煌莫高窟藏经洞内拣选文书),更加是汉学史上一件重要大事。此批文献运回河内,其后转运至法国,此批文献促使了法国敦煌学的蓬勃发展,也使法国于该领域中一直走在世界前沿。

保大帝阮福晙登基时(1926年),法属印度支那已建成纵贯铁路网:滇越铁路(1910年通车)将昆明与海防连通,河内至西贡的"统一铁路"(1936年竣工)贯穿南北(下图为河内站的前身草行站,摄于1912年)。

法国资本垄断橡胶出口(占全球产量5%),但1930年经济危机引发义静苏维埃运动,殖民当局在清化省血腥镇压三千农民。保大帝亲政后试图改革,1933年提拔吴廷琰为吏部尚书,但法籍总督让德句否决其土地改革提案。

二战爆发彻底改写殖民秩序。1940年9月,日本趁法国战败,强行进驻北圻。日军与维希法国殖民政府达成"共同防卫",实际控制战略资源:日军征用80%越南大米导致1945年大饥荒,200万人饿殍遍野。保大帝在日法夹缝中周旋,秘密资助胡志明的越盟组织,后者在北部山区建立根据地。

1945年3月9日,日本发动三九政变,解除法军武装(上图为日本政变期间法国殖民军撤退到中国边境)。保大帝在日军扶植下成立"越南帝国",任命史学家陈仲金为首相。新政权废除法国地名,恢复顺化古称"富春",拆除街头法式雕像。

陈仲金推动教育越南化,将国语字定为官方文字,并创作黄底红条新国旗——离卦旗象征光明(见上图)。但越盟迅速壮大,武元甲指挥的越南解放军控制北部六省。

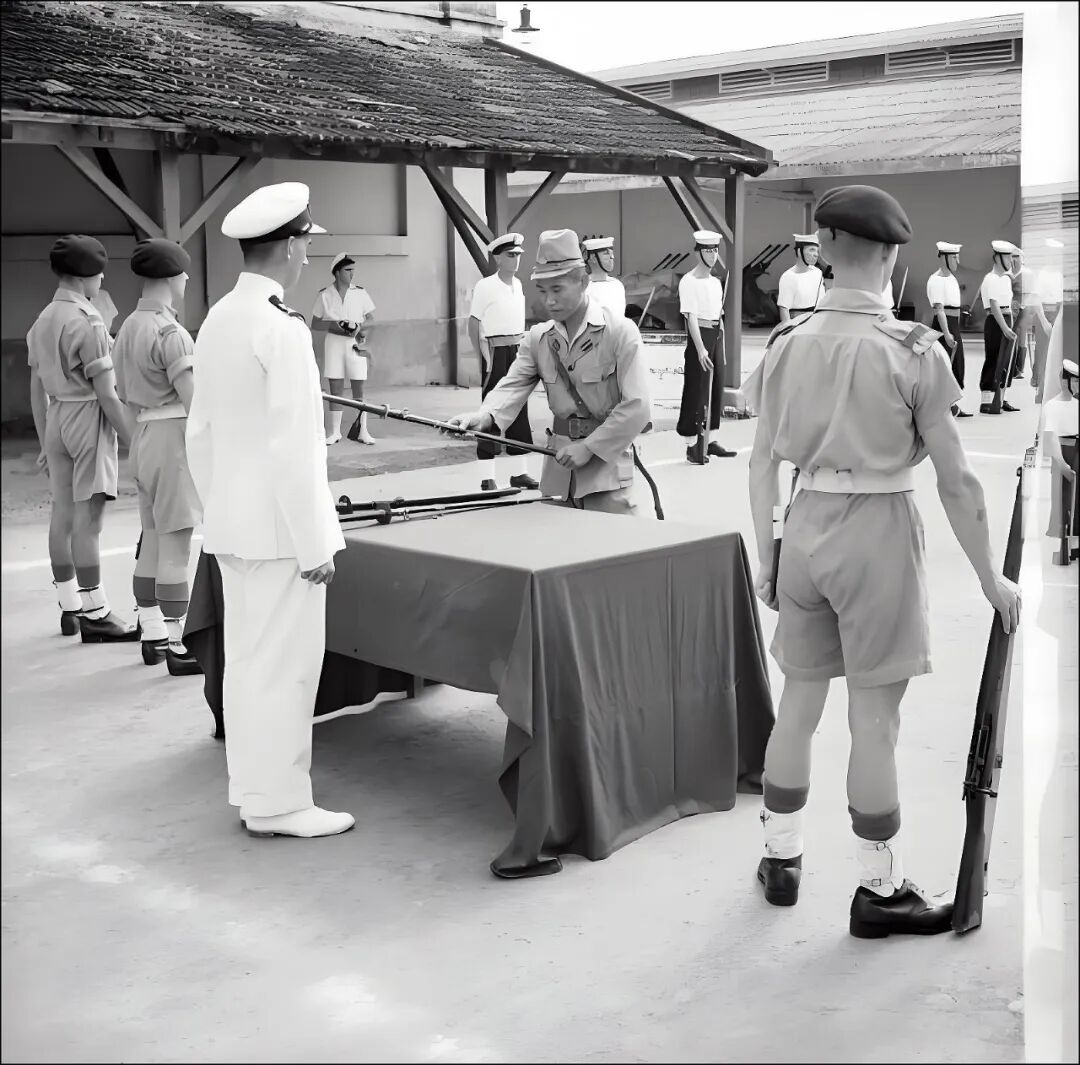

1945年8月15日日本投降(上图为日本军官在西贡向盟军军官投降),保大帝试图争取国际承认未果。四日后越盟发动"八月革命",胡志明在河内成立临时政府。8月30日,保大帝(见下图)在顺化午门举行退位仪式,将镶玉金玺和七星宝剑交给越盟代表陈辉燎:"朕愿为独立国之民,不作奴隶帝王。"历时143年的阮朝终结,法国殖民者与日本占领军的双重枷锁终被挣脱,而越南的现代民族国家之路,此刻才真正启程。

自十九世纪中叶以降,法国殖民统治撕裂越南国土,阮朝君主沦为傀儡。末代帝王们在文化挣扎中蜕变:咸宜帝流亡北非时创作的油画凝固了文明阵痛,成泰帝推广国语字却遭废黜。殖民者铺设的铁路网与橡胶园构筑吸血经济,最终酿成吞噬百万生命的惨重饥荒。嗣德陵中的蒸汽火车浮雕,成为农业文明被工业铁蹄碾碎的永恒见证。

殖民统治的悖论在于:法国建造的铁路催生了统一意识,搜罗的文物反哺了本土研究,现代学堂更培育出革命火种。当末代君主交出镶玉金玺(见上图:大南受天永命传国玺)宣告"宁为独立国之民",143年帝制与殖民史同葬。这段越南血泪史揭示:外力强加的"现代化",终将在民族觉醒的熔炉中锻造成独立之剑。

思接千载|视通万里

搜索

搜索

爱上柬埔寨

爱上柬埔寨 国际报道

国际报道 柬埔寨新闻

柬埔寨新闻 东南亚新闻

东南亚新闻