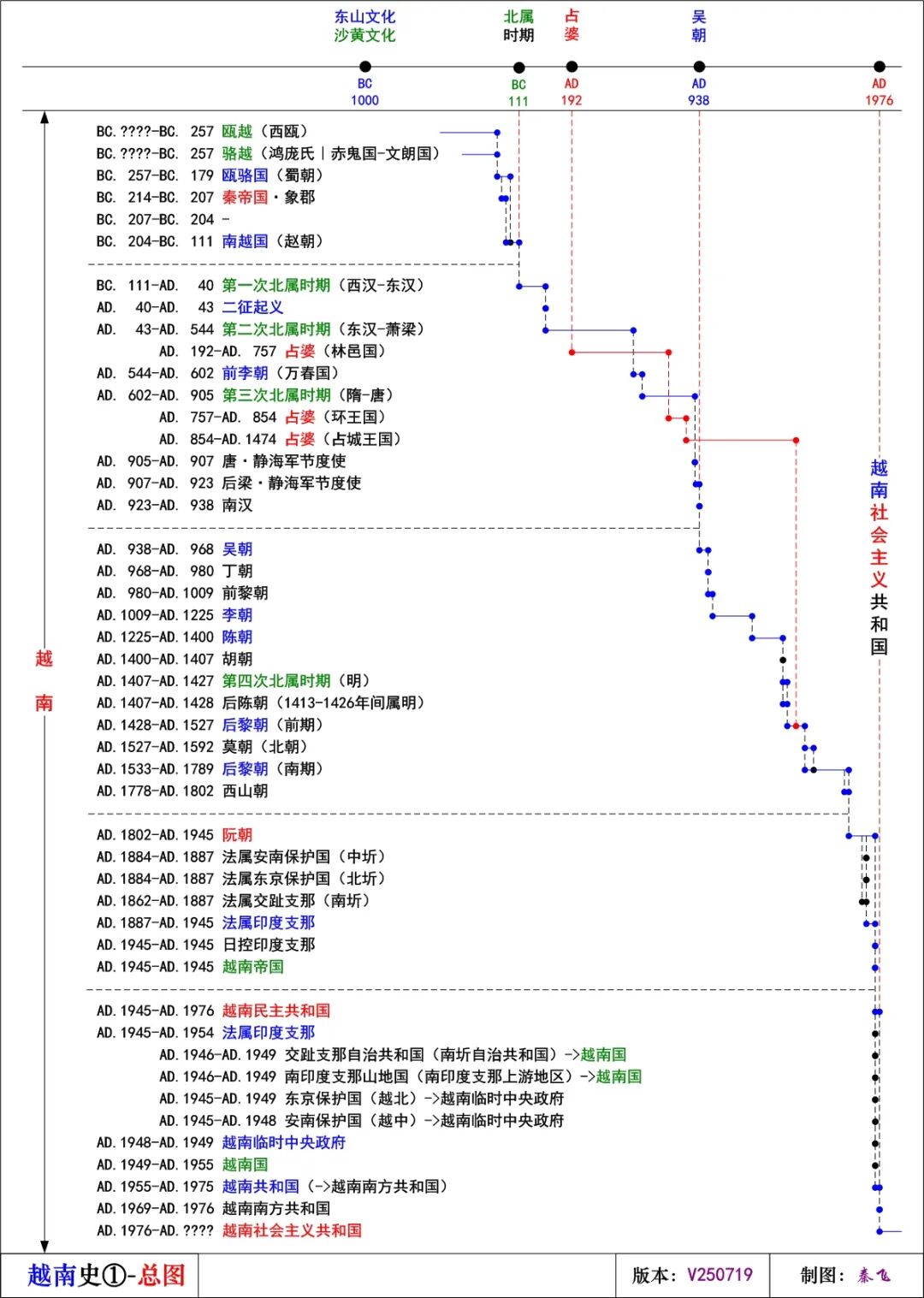

十六世纪初的越南,在后黎朝前期崩解的废墟上开始了长达两个半世纪的分裂史诗。当莫登庸1527年篡位建立莫朝,他试图缝合破碎山河的铁腕,却意外撕裂出更深的鸿沟——南朝黎室遗臣的抵抗,在琴州点燃复辟星火,将红河平原拖入南北对峙的烽烟。莫氏跪拜明朝换取册封的屈辱,郑阮权臣架空皇权的谋略,都在历史褶皱里埋下吊诡的伏笔:科举考场外的战鼓声,女状元在偏安朝廷挥毫的墨迹,这些文明微光与血腥征伐交织,映照出民族求存的顽强与挣扎。

分裂的齿轮一旦转动便难停止。1592年郑松踏平昇龙终结南北朝,却亲手将阮潢推向顺化,为百年郑阮分治埋下火种。灵江两岸的炮台对峙,湄公河三角洲的稻浪翻涌,表面军事均势下暗流汹涌:北方土地兼并催生流民,南方甘蔗园榨干民力,而会安港的商船正载着越南驶向全球经济浪潮。当权贵沉醉权术时,湿稻草包裹的木板已化作农民起义的盾牌——西山烽火焚毁旧秩序,玉洄-栋多战场上象兵碾碎清军神话,却未能阻止法国传教士的阴影渗入嘉定稻田。

三百年分裂史终在1802年迎来形式统一,但阮朝玉玺压不住历史遗留的痼疾。殖民舰船的汽笛已在岘港外海回荡,昭示着更深的危机:分裂时代积累的治理顽疾与外力渗透,终将把这片饱经沧桑的土地拖入黑暗隧道。当我们凝视这段权臣更迭、文明挣扎的史诗,看到的不仅是王朝兴衰,更是一个民族在裂变中寻找凝聚的血泪密码。

-南北对峙-

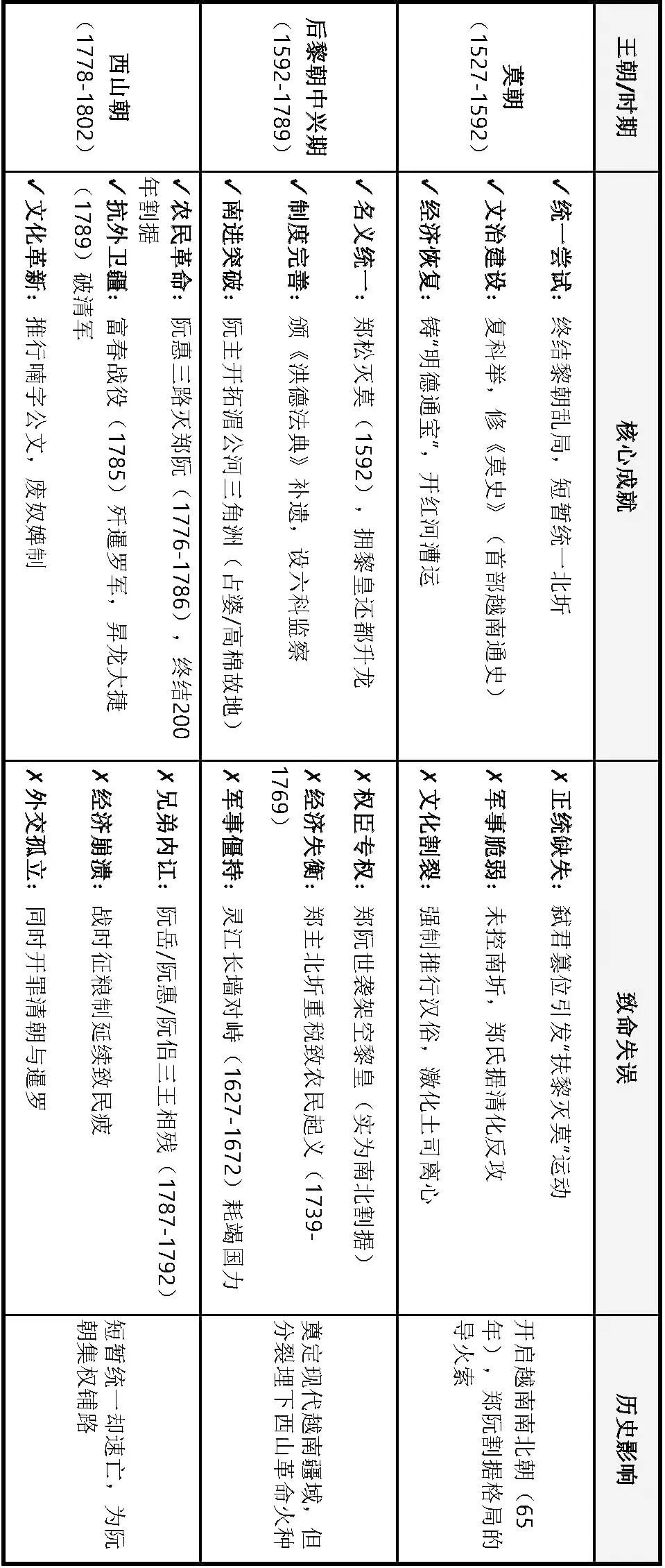

在十六世纪初的东南亚大陆,一场深刻的政治变革正在越南的土地上酝酿。1527年,后黎朝权臣莫登庸于四月受封安兴王,仅两月后便以雷霆手段逼迫黎恭皇禅位,改元明德,立长子莫登瀛为太子,正式建立莫朝。这位出身海阳的将领并非单纯的篡位者,其崛起实为后黎朝百年积弊的必然产物——自1497年黎宪宗驾崩后,皇位更迭如走马灯般频繁,权臣乱政、饥荒遍地、民变四起,王朝早已名存实亡。莫登庸凭借军功迅速平定叛乱,其铁腕统治虽受史家争议,却为破碎的山河带来短暂秩序。

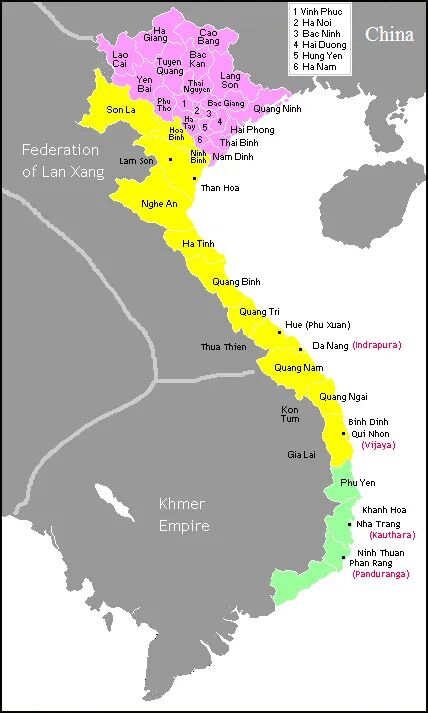

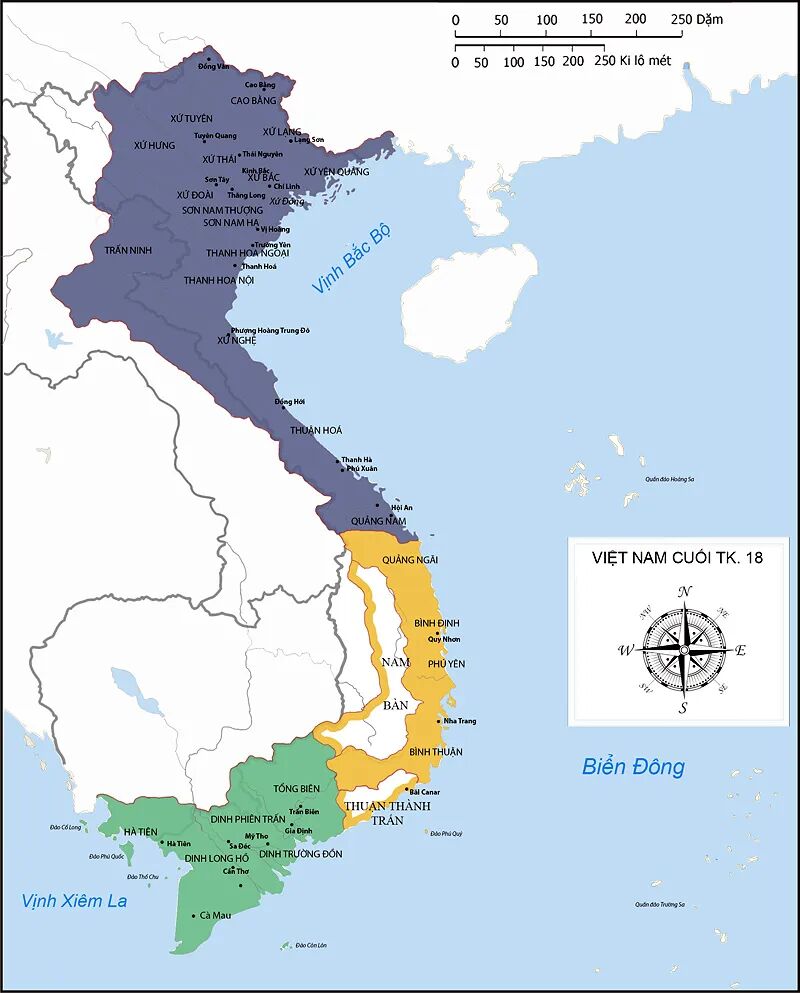

莫朝肇始便显权术端倪:1529年末,莫登庸突传位太子而自居太上皇,此举实为应对明朝压力的政治布局。当时大明已察觉安南二十年未遣使朝贡,经查发现藩属国君主竟遭篡替。1540年正月莫登瀛病卒(上图为该年形势图,粉红色为北方的莫朝;南方的阮氏与郑氏为黄色;绿色地区是占婆衰败后的剩余领土),年仅十岁的皇孙莫福海继位,明朝五十万大军随即陈兵边境。

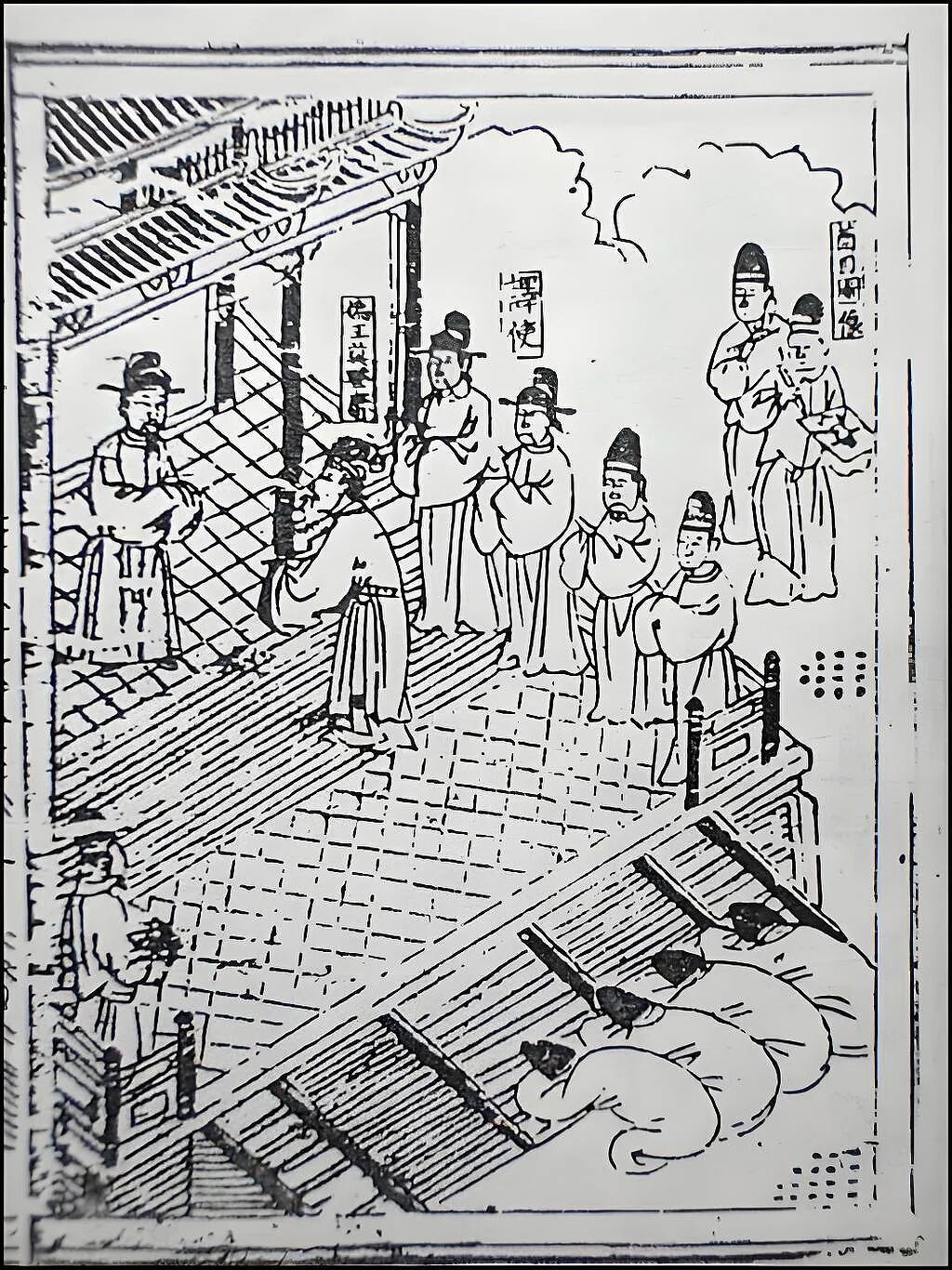

同年十一月,白发苍苍的莫登庸亲缚己身赴广西镇南关请降,最终以“安南都统使”从二品衔换取明朝册封。这一跪拜彻底改写中越关系(上图为《安南来威图册》中莫登庸向明朝投降的插图)——安南降格为都统使司,法理上成为明朝特殊行政区。莫氏皇权虽得延续,却付出了主权沦丧的代价。

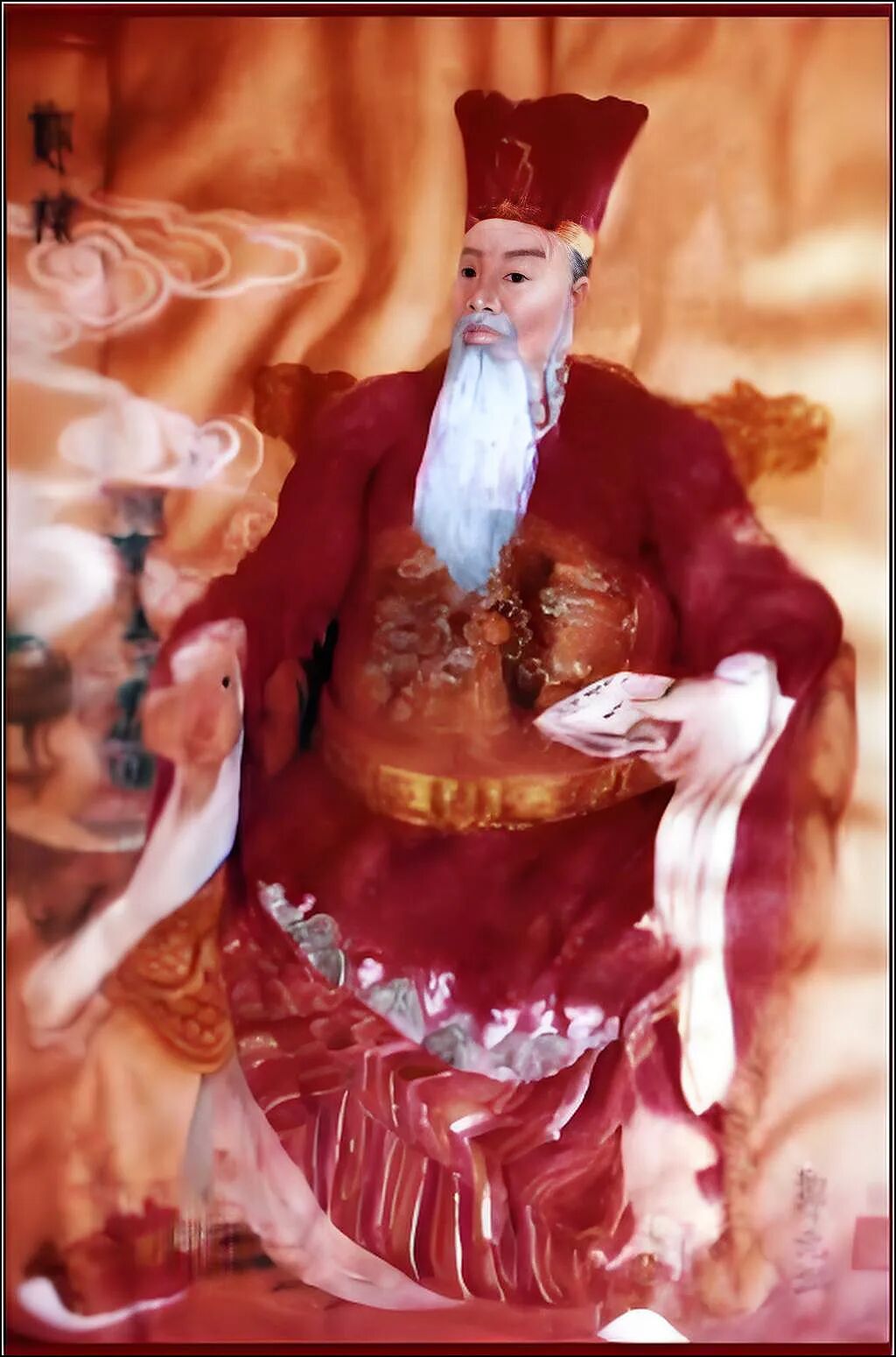

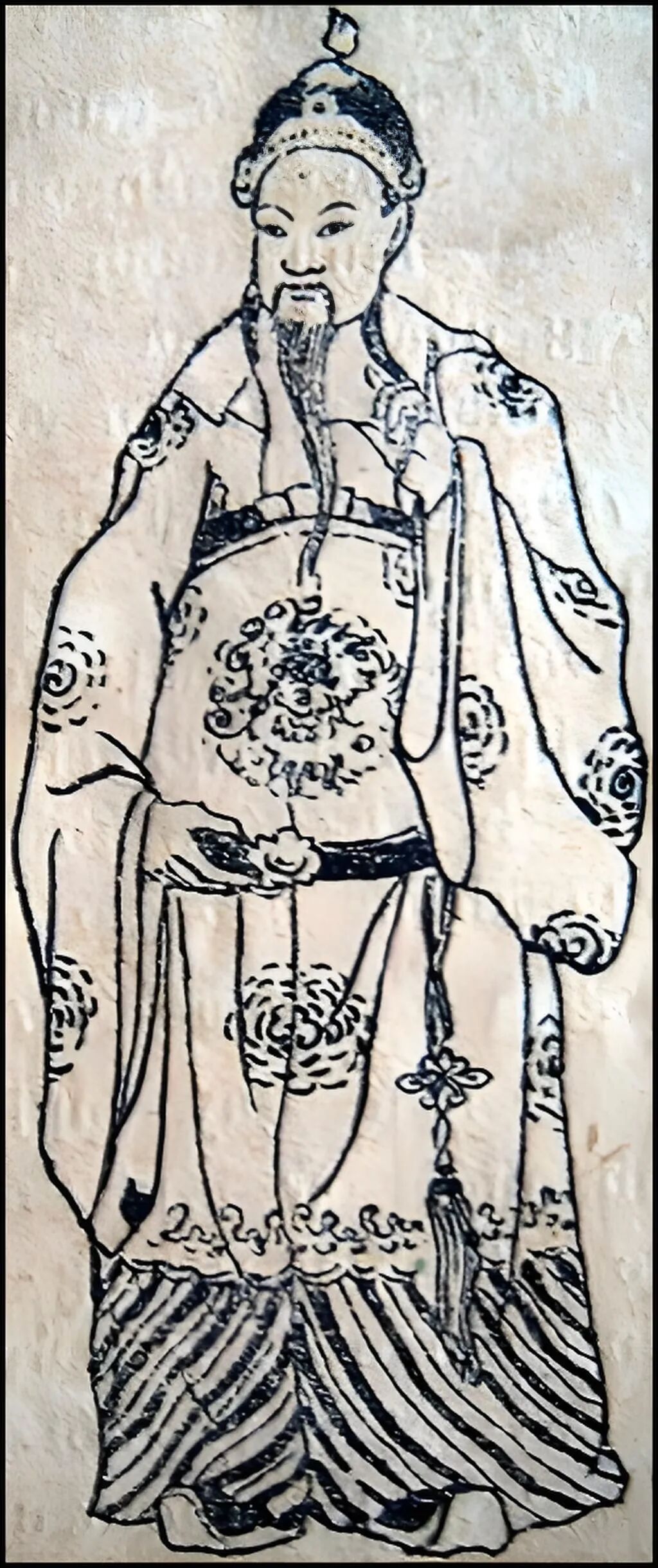

当莫氏在北方周旋于宗主国时,后黎遗臣正于哀牢密林积蓄力量。1533年,流亡贵族阮淦在琴州拥立黎昭宗之子黎宁为帝(庄宗),宣告黎朝复辟(史称:黎中兴朝)。南朝据守清化至乂安险要山地,形成与莫朝隔江对峙的南北朝格局。阮淦以“中兴黎室”为旗号广纳贤才,实则独揽军政。其权术在1545年达到顶峰:他毒杀黎恭皇遗孤,彻底断绝旧皇族复辟可能。但权力盛宴终有代价——同年阮淦遭莫朝细作毒杀,其婿郑检(见上图)接掌大权,开启郑氏主政南朝的时代。郑氏迅速展现政治手腕:拥立黎中宗继位,同时派阮淦之子阮潢出镇顺化。这一看似分权的决策,实为将潜在政敌流放边陲的精妙布局。

莫朝在太上皇莫登庸1541年病逝后急速衰败。年轻君主莫福海(宪宗)与莫福源(宣宗)相继登基,却深陷宗室内斗漩涡。1546年范子仪、莫正中叛乱席卷五省,莫朝精锐自相残杀,错失剿灭南朝的最佳战机。而郑检趁机整合南朝力量,1558年命阮潢(见上图)永镇顺化,无意中埋下越南南北分裂百年的祸根——阮氏在南方建立独立王国(广南国),终成郑氏心腹大患。

耐人寻味的是,战火纷飞中莫朝文化却绽放异彩。自明德三年(1529)首开科举,六十六年间二十二科从未间断,每科取士二三十人。战鼓声中仍有士子执笔赴考,连1568年崇康科试时昇龙城外杀声震天,贡院照常张榜。反观南朝科举时断时续,致使大批文人北投莫廷。更传奇者,越南史上唯一女状元阮氏游(在碑刻中又作阮氏玉瓒)在莫朝偏居高平时期(1592年后,距越南与中国边境仅30公里)夺魁,印证其文教吸引力。这种文化韧性成为莫朝维系正统性的精神支柱。

战争的转折发生在1592年春天。郑检之子郑松(上图为《郑家正谱》中的郑松画像)经二十年经营,已练就十万雄师。四月,南朝大军突破红河防线直扑昇龙,莫茂洽(见下图)弃城北逃途中被俘。末帝莫全在城头抵抗三日,最终随宫殿烈焰灰飞烟灭。持续六十五年的莫朝中央政权就此覆灭,但故事尚未终结——莫敬止等宗室遁居高平,在明清庇护下续写小朝廷传奇,直至1677年方绝。

这段风云激荡的历史深刻重塑了越南:莫朝虽背负篡逆之名,却以科举制度维系文化命脉;黎朝复辟成功,却沦为郑阮权臣的傀儡。当1592年郑松踏入昇龙城时,他终结了南北朝对峙,却开启了更漫长的分裂时代——他亲手派往顺化的阮氏家族,终将在百年后与郑氏兵戎相见。历史在此埋下吊诡的伏笔:统一王朝的崩溃催生了越南文化多元发展,而权臣政治的轮回,则预示了黎皇宝座终将成为权贵博弈的祭品。

-阮 郑争雄-

1592年,郑松率领的军队攻破莫朝都城昇龙,终结了越南南北朝时代。莫茂洽被处决,标志着莫氏对越北65年统治的瓦解。然而,后黎朝虽名义复辟,实权却落入郑氏家族之手。郑松以“大元帅总国政”身份操控朝政,黎皇沦为傀儡。与此同时,阮氏首领阮潢已返回顺化,依托早年经营的广南根基悄然构筑独立势力。越南由此陷入漫长的“郑阮分治”格局。

郑氏控制人口稠密的红河三角洲(北河),阮氏据守顺化至广南的狭长地带(南河)。1627年,阮主阮福源拒绝向郑主朝贡,引爆全面冲突。阮氏凭借横山山脉(见下图,为分隔越南北部及中部的山脉,属长山山脉的一部分,总长50公里,山势险峻)的三道防线与葡萄牙军事技术支持,屡挫郑军攻势。1633年日丽海战粉碎郑氏海上迂回计划,1643年荷兰舰队的支援亦未能助其突破阮氏堡垒(上图为郑阮纷争于1640年的形势。粉红色为莫朝,粉紫色为郑主,黄色为阮主,绿色为占婆)。郑主拥兵十万却受限于越南独特地形——山海之间的狭窄平原使大军难以展开,阮氏的防御工事成为钢铁屏障。

1672年,近半个世纪的厮杀陷入僵局。在清朝康熙帝调停下,双方以灵江划界:江北归郑主(北河),江南属阮主(南河)。黎皇权威仅存于礼仪文书,越南实质分裂为两个独立政权。此后郑主专注肃清高平莫氏残余(1677年),阮主则全力南拓,强化对顺化至富安的控制。

阮氏政权的生存空间受地理限制,被迫向南寻求突破。17世纪中叶起,“南进”政策成为其国策核心:在占城方向,1693年阮福凋以占城王婆争“不修藩臣之理”为由出兵,俘其押往顺化。占城故地被改为平顺府,残余势力退居潘郎江以南称顺城镇,1712年《议定五条》签订后,占城王仅保留“镇王”虚衔(下图为1757年时,顺城镇仅存领土[蓝色区域围起来的小块绿色区域])。

在柬埔寨方向,阮氏利用王室内争介入政治:1620年阮福源嫁女于柬王吉·哲塔二世,换取在波雷诺哥(意为“王家森林”,今胡志明市,法属印度支那时期称“西贡”)的居留权;1698年阮有镜设立嘉定府,正式将湄公河三角洲纳入版图;1747年阮福阔出兵助柬王争位,获朔庄、茶荣等七省土地。至18世纪中叶,阮主控制范围延伸至湄公河三角洲,现代越南版图框架由此奠定(上图中蓝色区域最南端皆为阮主南进后自柬埔寨获得的领土)。

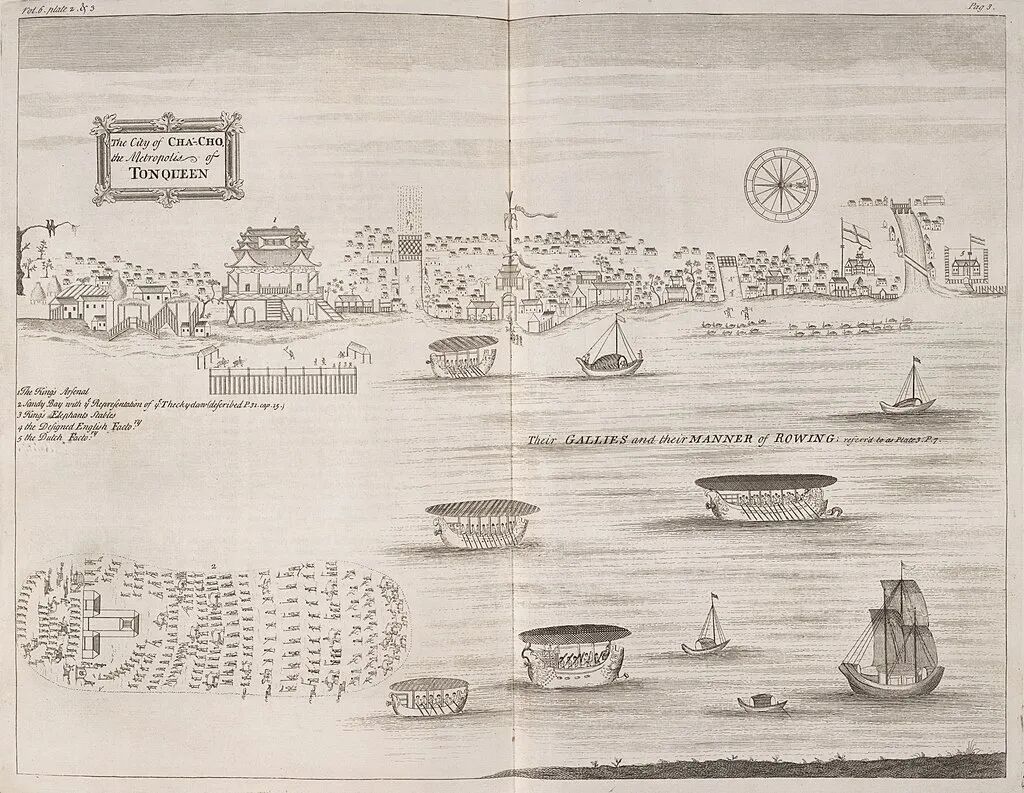

北方郑氏建立类幕府体制(上图为郑主政权的军队画像)。1677年郑柞灭莫氏后,创立“入朝不拜、书奏不具名”之例,在黎皇御座旁设郑主专座。政权核心“府僚”架空朝廷六部,六番(吏、户、礼、兵、刑、工)实际掌控财赋军政。郑主可随意废立黎皇,如1662年郑柞废黜黎神宗,1674年迫黎嘉宗退位(下图为塞缪尔·巴伦记录郑主政权治下东京的画像)。

经济上,郑氏开放庸宪(今兴安)为国际商港,荷兰、暹罗商人云集,河内成为贸易枢纽。但1669年推行的“平例法”固定丁税基数,导致人口统计僵化,赋税负担日益沉重。至18世纪后期,郑森等君主奢靡无度,军队腐化,民变频发,统治根基动摇。

南北政权发展路径鲜明对比:阮氏依托会安港(费福,上图为18世纪后期的会安河码头)发展海洋贸易,吸引中日欧商人云集。葡萄牙铸炮技术显著提升其军力,日本锁国后虽贸易衰减,但甘蔗种植业迅速兴起。华人移民(尤以明遗民为主)深度参与开发嘉定、河仙,引入先进农耕技术。阮福凋时期铸“大越国阮主永镇之宝”,外交文书自称“国王”,显露独立意识。

反观郑主政权,北方土地兼并日趋严重,贵族庄园扩张挤压小农生存空间。1720年代郑棡推行“均田法”失败,饥荒引发多省起义。天主教传播遭严厉压制,1630年郑柞驱逐传教士亚历山大·德·罗德,与阮氏早期开放态度形成尖锐反差。

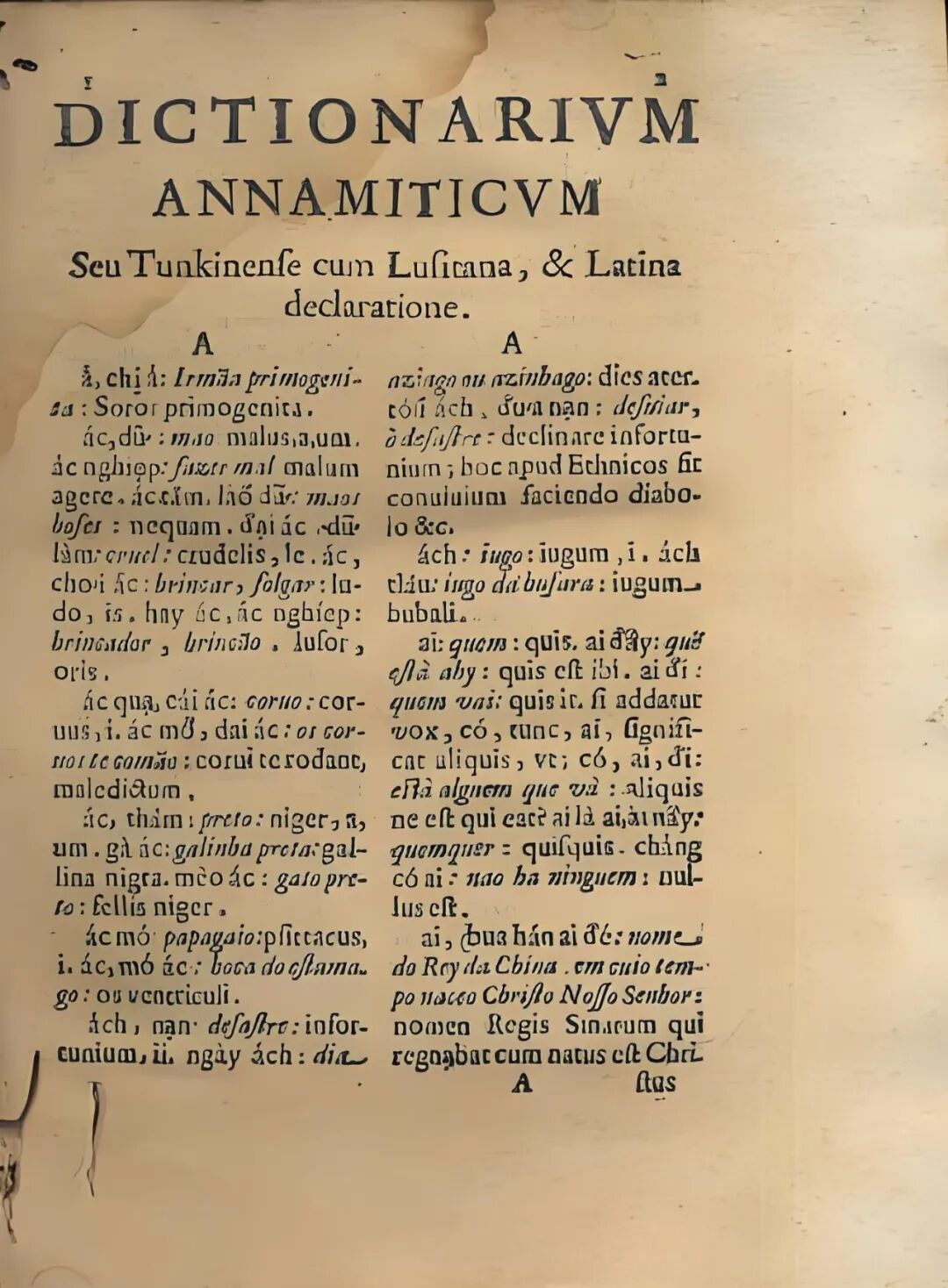

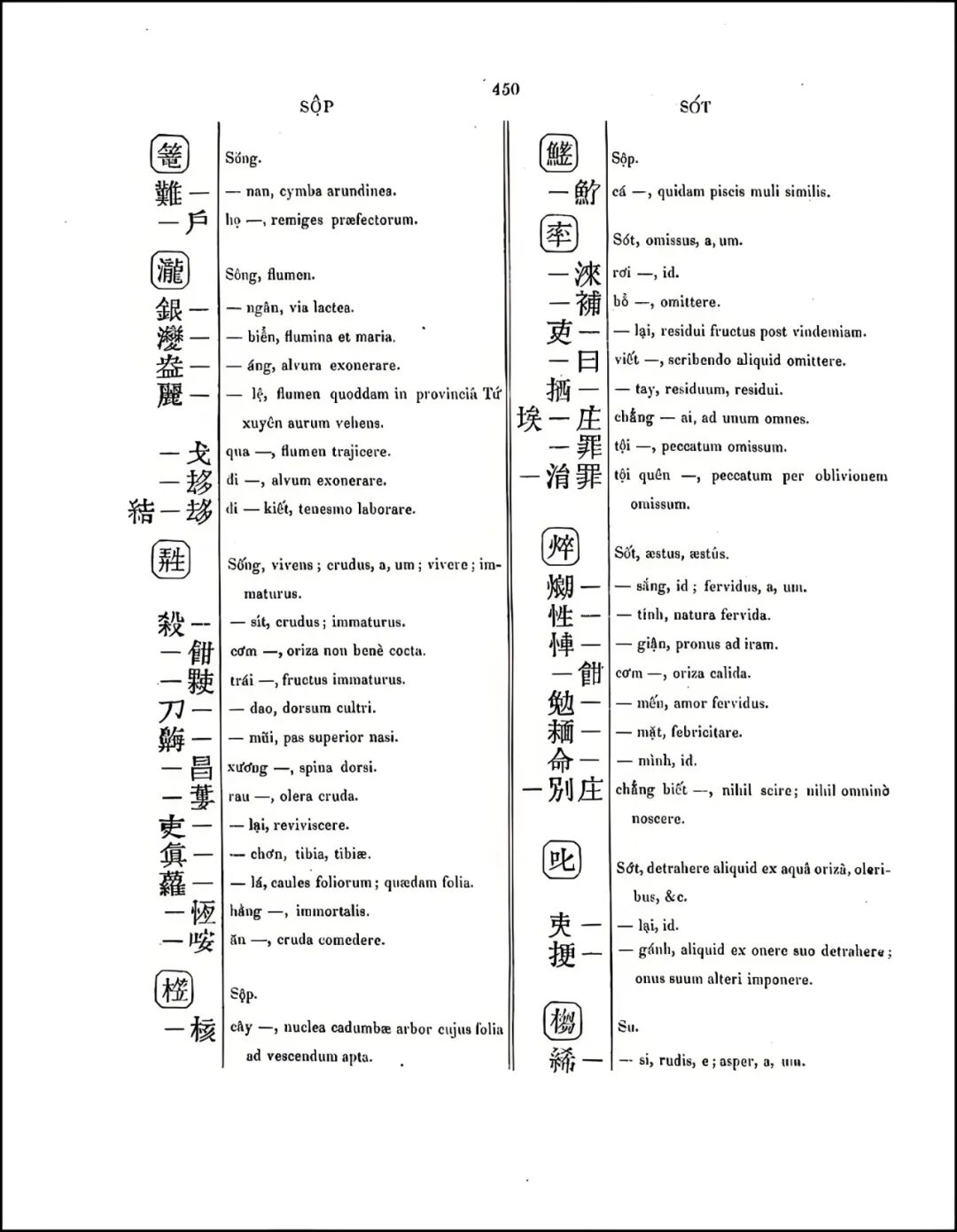

为传播天主教信仰,亚历山大·德·罗德在1619年远赴中南半岛,于1620年抵达河内。他花费了十年时间,周旋在此时由郑主控制的后黎朝朝廷中。在这十年中,亚历山大·德·罗德出版了后来被许多越南学者用来创造新的越南文字系统的《越葡拉词典》(下图为该词典中的一页)。在此基础上创造的新的系统主要使用罗马字母,就是现在的越南国语字。

1771年,广南国归仁府西山邑的农民起义点燃王朝覆灭的导火索。领袖阮岳三兄弟(见下图,阮岳(中)、阮惠(左)、阮侣(右)铜像)以“诛权奸张福峦,救民生”为号,迅速席卷南方。郑主郑森趁机派黄五福南下,假意“助阮讨逆”,实则欲渔翁得利。1775年郑阮联军陷富春,阮主阮福淳仓皇南逃至嘉定。西山军却突然反戈:1786年阮惠北伐昇龙,俘杀郑主郑棕;次年扶黎灭郑,废黜黎帝,终结后黎朝名义统治。阮主政权更于1777年被西山军彻底剿灭,仅少年阮福映藏身暹罗幸存。

近两百年的分裂最终证明,任何区域政权都难以独自维系越南的稳定。郑阮分治虽造就军事均势,却加速了社会矛盾的积累——北方土地兼并催生流民,南方权贵腐化激起义愤。阮氏南进政策彻底重塑中南半岛地缘格局,湄公河三角洲的稻浪取代占城佛塔,但领土扩张未能解决治理失效的核心困境。西山起义的爆发,既是底层对剥削的反抗,也是分裂体制必然的崩溃。当会安港的商船见证着越南参与全球经济的潜力时,内陆导向的郑氏与困于内争的阮氏,终究错失了开启新时代的历史机遇。

-西山革 命-

1778年至1802年的越南历史,是旧秩序崩塌与新王朝崛起的动荡时期。西山起义的烽火点燃了这片土地,以雷霆之势终结了持续262年的分裂局面。阮氏三兄弟——阮岳、阮侣、阮惠从归仁的西山邑揭竿而起,直指广南国阮主政权的腐朽统治。

权臣张福峦的横征暴敛早已民怨沸腾,当农民们看着土地被豪强兼并,听着远征占城的战鼓又一次敲响,积压的怒火终于化作起事的狼烟。阮惠身先士卒的身影成为义军的旗帜,他年仅十九却展现出惊人军事天赋,湿稻草包裹的木板在他手中化作抵挡枪炮的盾牌,简陋的网兜在士兵肩头轮流传递出急行军的智慧。

南方的阮主政权在1776年轰然倒塌,富春城的宫墙沾染了末代阮主阮福旸的鲜血。北方的郑主郑森以为时机已至,派黄五福联合西山军“讨逆”,却不知自己打开了潘多拉魔盒。1786年,阮惠的北伐铁骑踏破灵江天险,郑棕在昇龙城头自刎的鲜血染红了后黎朝的黄昏。当阮惠扶起傀儡昭统帝黎维祁时,没人料到这个动作竟会惊动北方的巨龙。

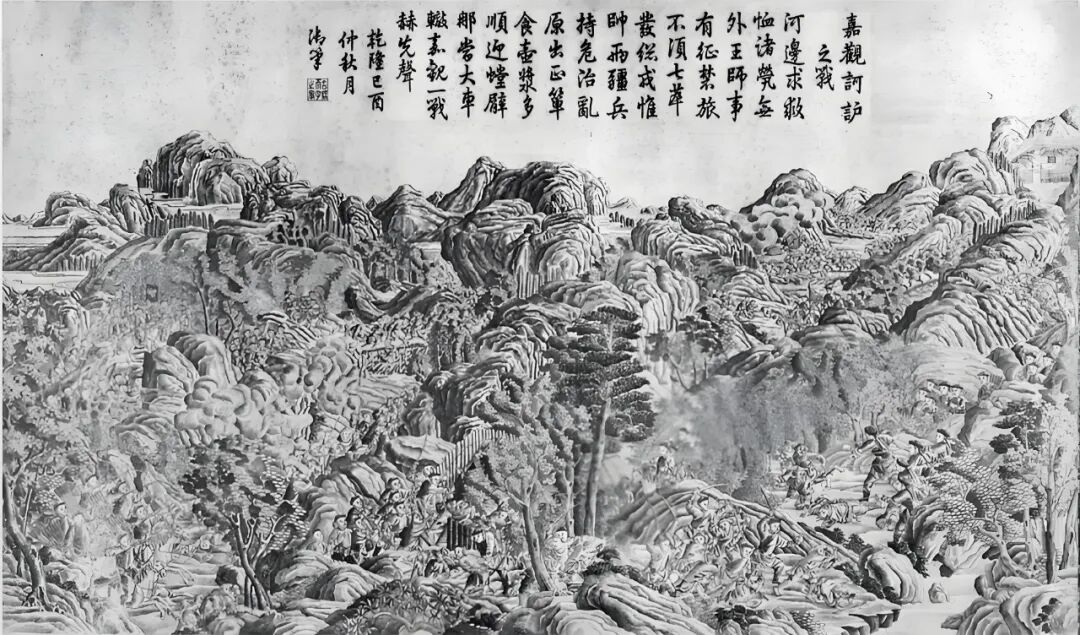

流亡的后黎朝遗臣逃至广西龙州,跪求乾隆皇帝(见上图)“兴灭继绝”,清廷两广总督孙士毅的万人大军越过镇南关,在1788年冬的寒风中直扑富良江。浮桥在炮火中断裂,寿昌江的浓雾掩护着清军奇袭,看似势如破竹的进军却埋下致命隐患——孙士毅沉醉于册封昭统帝的荣耀(下图为黎昭统帝在孙士毅的军营接受清朝册封),竟在昇龙城大摆春节宴席,浑然不觉阮惠已在乂安集结十万象兵。

己酉年正月初五(1789年1月30日)的黎明,防线在战象的嘶鸣中震颤。西山军用浸透的草盾抵住清军炮火,象兵冲破墨塘沼泽的泥泞,富良江上漂浮的万具尸体让江水为之断流。孙士毅仓皇斩断浮桥逃命,提督许世亨的战旗永远倒在异国土地。这场被清廷列为“十全武功”之一的战争,在越南史册上铭刻为“己酉大捷”。

硝烟未散时,西山朝的内部分裂已现端倪。阮岳在归仁称帝建泰德年号,阮惠在富春受封北平王,表面的三足鼎立掩盖不住权力暗涌(下图中蓝色部分是阮惠统治的北安南;而黄色则是由其兄阮岳统治;绿色则是阮福映的势力范围)。

而在湄公河三角洲,少年阮福映正在法国主教百多禄的庇护下积蓄力量。1773年,在八名来自广南国的越南人的帮助下,百多禄曾追循亚历山大·德·罗德的足迹,编纂了一部《越南语-拉丁语词典》(见下图)。百多禄的词典于1838年被传教士让-路易·戴比尔德出版。

1785年的沥涔吹蔑之战(越南西山军与暹罗曼谷王朝之间的一场战争,这场战争被越南人当作越南历史上的重大胜利之一,下图为越南方面为纪念此次战争设立的胜利纪念碑)见证了他的惨败——暹罗援军的战船在阮惠的火攻中化为焦木,却也为后来的惊天逆转埋下伏笔。

当阮惠的使者在热河避暑山庄接受乾隆册封时(下图即为:阮惠遣阮光显向清朝请和),阮福映正与百多禄(一位活跃于印度支那地区的法国天主教传教士,在阮福映击败西山朝军队、夺取越南皇位的过程中起着重要作用)签订《法越凡尔赛条约》(1787年,正值法国大革命前夕),法国承诺提供二十艘战舰和炮兵团的援助虽未完全兑现,但留下的军事顾问与铸造技术已悄然改变战争天平。

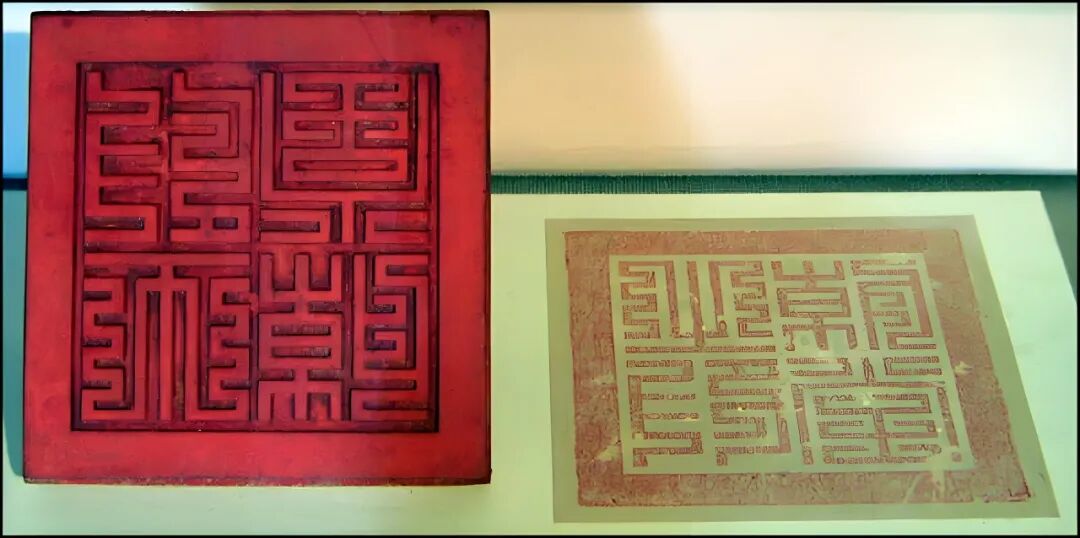

转折发生在1792年阮惠病逝之时,九岁的阮光缵在权臣裴得宣扶持下登基。西山朝的精锐之师在权力倾轧中瓦解,而阮福映的“嘉定屯田”正迎来丰收季。象兵冲锋的蹄声在1801年被西洋炮火的轰鸣取代,当阮军攻入富春缴获西山玉玺(见下图)时,法国工程师设计的战船正溯红河北上。

1802年五月,三路北伐大军会师昇龙,阮光缵在北丽山被俘的结局为西山王朝画上句号。嘉隆帝的登基大典在顺化皇城举行,新铸的“大越国阮主永镇之宝”玉玺盖在诏书上,宣告着中南半岛新秩序的诞生。法国传教士在观礼席上微笑,他们不曾想到,此时播下的殖民阴影将在半个世纪后笼罩这片重归一统的土地。

1527年莫登庸篡位建立莫朝,越南陷入南北朝对峙。后黎朝遗臣拥立黎庄宗反扑,形成南北割据格局。郑检与阮潢分掌大权之际,已在历史褶皱里埋下百年分裂的伏笔——阮氏南迁顺化,如同播下一粒裂变的种子。当莫朝在1592年覆灭于郑松铁骑之下,人们以为迎来统一,却不知这只是权臣政治的轮回:郑氏挟黎皇坐镇北河,阮主开疆拓土于南河,灵江两岸的烽火持续燃烧167年。

分裂的土壤孕育着更深危机。北方郑主沉迷权术架空皇权,南方阮主征伐占城、柬埔寨时,苛政已使民怨沸腾。1771年西山烽火骤起,阮氏三兄弟以湿草为盾、竹筏为马,竟摧垮两大百年政权。战场上,阮惠的象兵碾碎清军"十全武功"神话,却未能阻止西山朝内部分裂。法国传教士百多禄(见下图)的阴影已悄然投射在湄公河畔,他扶持的阮福映用西洋火炮终结西山政权时,越南人用275年血火换来的统一王朝,最终沦为殖民风暴前的短暂宁静。

这段权臣更迭、外敌环伺的历史,在1802年阮朝建立时并未终结。嘉隆帝的玉玺压不住土地兼并的痼疾,法国舰船的汽笛已在岘港外海回荡——分裂时代埋下的治理顽疾与外力渗透,终将把"南天中华"拖入更黑暗的世纪长夜。

思接千载|视通万里

搜索

搜索

爱上柬埔寨

爱上柬埔寨 国际报道

国际报道 柬埔寨新闻

柬埔寨新闻 东南亚新闻

东南亚新闻